精選版 日本国語大辞典 「太平記」の意味・読み・例文・類語

たいへいき【太平記】

改訂新版 世界大百科事典 「太平記」の意味・わかりやすい解説

太平記 (たいへいき)

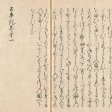

50年にわたる南北朝動乱の歴史を描いた軍記物語。40巻。

成立と作者

南北朝動乱期の不安な世情をよく写している《洞院公定(とういんきんさだ)日記》の応安7年(1374)5月3日条に,(1)〈小島法師〉が4月28日か29日に死んだこと,(2)彼は最近広く世間で愛好されている《太平記》の作者であり,(3)〈卑賤の器〉ではあるが〈名匠の聞(きこえ)〉を得ていること,の3点が記されている。この記事は《太平記》成立当時における,作者に関しての唯一の確実な資料である。つぎに,江戸時代編纂の《興福寺年代記》に,〈太平記ハ鹿薗院殿(足利義満)ノ御代小島ト申シシ人コレヲ書ク。近江ノ国ノ住人〉とある。さらに,歌人,武人として高名であった今川了俊(貞世)が1402年(応永9)に著した《難太平記》には《太平記》の成立に関し注目すべき記述がある。法勝寺の恵鎮上人が《太平記》を30余巻持参して等持寺で足利直義に見せたところ,直義はそれを《建武式目》制定に参画した当時の碩学玄恵(げんえ)法印(玄慧)に読ませた。その結果,直義は〈これは且つ見及ぶ中にも以ての外ちがひめおほし。追て書入れ切出すべき事等あり。その程外聞あるべからず〉といい,〈書入れ切出し〉の改訂作業が行われたが,のち中絶し,また最近書きつがれている,と了俊は記している。

《太平記》の編纂事業は,恵鎮上人の手を離れたのち,足利幕府の監督のもとで玄恵法印が主宰して継続され,小島法師は1350年(正平5・観応1)の玄恵没後もこの事業の中心にいた人物と推定される。また,改訂作業が主として有力守護大名の功名書きに関するものであったことは,《難太平記》の記事からも,また《太平記》諸本の本文の異同からも証明される。記事中の最終年代は光厳法皇の第七回忌が行われた70年(建徳1・応安3)で,《太平記》がほぼ現在の形をなしたのは,現存する最古の写本である永和本(巻三十二に相当する本文を永和ころに書写した零本)が書写された永和1,2年(1375,76)を下限とする1370年代である。

内容と評価

鎌倉末期から室町初期にかけての50年にわたる歴史の動きにあわせて,《太平記》を3部に分けてとらえる考え方が一般的である。第1部は巻一から巻十一まで,すなわち,後醍醐天皇を中心とする人々の北条政権打倒計画に始まり,元弘の乱を中心として楠木正成らの挙兵,足利高氏(尊氏)の寝返りによる六波羅陥落,新田義貞の鎌倉攻撃による倒幕までが記されている。この第1部が作品としては最もまとまっており,巧みな戦術を駆使して幕府正規軍と戦う正成と,畿内の〈悪党〉的武士のゲリラ戦が共感を伴って描かれている。正成の合戦譚が類型化されていることは,それが口承文芸的な要素を持っていることを物語っている。第2部は巻十二から巻二十一までで,建武の中興と呼ばれる公家政権の成立から後醍醐天皇の吉野での死去までを扱っているが,そこでは足利と新田の武士の棟梁権をめぐる争いが中心になっている。作者の新政権への批判は,後醍醐天皇の寵臣万里小路(までのこうじ)藤房の諫言,遁世という形で描かれている。第2部の終りの巻二十一では,守護大名佐々木道誉の〈ばさら〉ぶりや尊氏の執事高師直の乱暴な行為が語られ,この巻が第3部に接続するものであることを示している。第3部は,観応の擾乱(かんのうのじようらん)と呼ばれる,幕府の中枢部に起こった分裂と抗争,その中での尊氏の死を語る前半(巻三十四まで)と,守護大名たちの果てしない権力闘争の中で将軍義詮が死に,幼い義満を補佐して細川頼之が登場し,平和が訪れたとして擱筆される後半とに分けることができる。第3部の特色は,巻三十以後急激に社会・政治批判が強まっていることにある。構想上は数巻を1ブロックとした構成が意図され,そのブロックの中心に宮方の怨霊が登場する章段があり,それを政道批判の視点から発展させた物語がそれぞれ配置されている。具体的にいうと,巻二十七の〈雲景未来記事〉は,巻二十五の〈宮方怨霊会六本杉事,付医師評定事〉の章段を社会・政治批判という角度から新たに語り直したものである。巻三十四の〈吉野御廟神霊事〉と巻三十五〈北野通夜物語〉との関係も同様である。

《平家物語》と《太平記》

《太平記》は《平家物語》に多くを負っているが,それらは主として挿話作成上の影響であって,無常観と呼ばれるような《平家》の思想を《太平記》が継承しているわけではない。《平家》の影響については後藤丹治の研究に詳しいが,そのいくつかを示しておこう。《太平記》巻十八の〈一宮御息所事〉は幸若舞《新曲》にそのままとられている有名な話であるが,これは《平家》巻六〈葵前〉を原拠としている。また,巻二〈長崎新左衛門尉意見事,付阿新殿事〉にあらわれている長崎高資と二階堂道薀の論争,特に道薀の描き方は,《平家》巻二〈教訓状〉の重盛像の影響を受け,巻六〈赤坂合戦事,付人見本間抜懸事〉は《平家》巻九〈一二之懸〉による。また,《太平記》巻十六〈本間孫四郎遠矢事〉は《平家》の巻十一にある那須与一が扇の的を射た有名な一段を模倣して語ったものであるが,与一が神々に祈念して決死の覚悟で弓を射たのに対して,本間の弓射は大向うの喝采を意識した派手なものになっている。

《平家物語》は平家の滅亡という完結した世界を語っており,《太平記》も,第1部では幕府の滅亡までの歴史を完結的に描いているけれども,第3部では未完結の,現実に進行している混沌とした社会を,同時代に生きる者の眼で語っている。たとえば〈北野通夜物語〉では遁世者,雲客,法師の鼎談による社会・政治批評が試みられる。第3部にみられるこうした批評性については,従来論ぜられることが少なかったが,現在の《太平記》研究はこの点を高く評価し,ここに《平家》とは違った《太平記》の独自性を認めている。

《太平記》の流布,享受,影響

《太平記》は15世紀末までは宮廷を中心にした狭い範囲でしか流布せず,現存する主要な伝本のうち16世紀初頭までに書写されたものとしては,さきにあげた零本の永和本のほか,豊臣秀吉が所持したと伝えられる神田本,北条早雲所持本の写本である今川家本,竜安寺の塔頭(たつちゆう)で書写され伝えられた西源院本など数本を数えるにとどまり,多くの伝本は室町時代末の16世紀後半に書写されている。戦国武将吉川元春が1563年(永禄6)閏12月から65年8月にかけて陣中で《太平記》を書写したことは有名であるが,大名家,堂上家,大寺院に所蔵されるようになり,古態本からやがて流布本が作られ,つぎの古活字版の時代を迎え,さらに大量印刷の整版へと移るのである。

《太平記》は後崇光院の《看聞日記》永享8年(1436)5月6日条や《親長卿記》などにみられるように,宮廷とその周辺では早くから音読,朗読される一方,《蔭涼軒(いんりようけん)日録》文正元年(1466)閏2月6,7,8日条や《蔗軒(しやけん)日録》文明18年(1486)3月12日条などにみられるように,暗誦され,そうした享受方法が元禄(1688-1704)ころから大坂や江戸で職業としての〈太平記読み〉を生むことになり,これが講釈,講談につながってゆくのである。

現在詞章が知られている謡曲で,《太平記》の人物を直接活躍させる作品は《鱗形(うろこがた)》《壇風(だんぷう)》《鉢木》《藤栄》の4曲,および明治になってからの新作2曲にすぎないが,《太平記》の記述を本説とした曲は非常に多い。また人形浄瑠璃と歌舞伎には《大塔宮曦鎧(おおとうのみやあさひのよろい)》を代表とする数多くの太平記物がある。滝沢馬琴への影響は広く知られるところである。

執筆者:長谷川 端

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「太平記」の意味・わかりやすい解説

太平記

たいへいき

南北朝時代の軍記物語。40巻。

[山下宏明]

成立

足利(あしかが)氏の一支族で九州探題として足利政権の確立に貢献した今川貞世(いまがわさだよ)(了俊(りょうしゅん))の著『難太平記(なんたいへいき)』によれば、暦応(りゃくおう)(1338~42)、康永(こうえい)(1342~45)のころ、法勝寺(ほっしょうじ)の清僧、恵鎮(えちん)(1356没)が、30余巻の『太平記』を、将軍尊氏(たかうじ)を補佐した足利直義(ただよし)のもとに持参し、天台の学僧、玄慧(げんね)(1350没)に読ませたという。『太平記』の成立に、恵鎮は編集者として、玄慧は監修者として参加したらしい。暦応2年(1339)8月の後醍醐(ごだいご)天皇崩御あたりまでを描く未完の作品であったが、その内容に誤りが多く、直義により修正、削除、加筆が命じられ、いったん執筆は中断していたのを、のちに書き継いだという。この成立、加筆の過程で、たとえば『洞院公定(とういんきんさだ)日記』にみえる小島(こじま)法師のような、戦いの敗残者をも含む遁世(とんせい)者で、高い教養の持ち主でもあった物語僧が参加し、1370年(建徳1・応安3)ごろには40巻本が完成していた。読まれるとともに、平家琵琶(びわ)のような曲節は伴わないが音読もされ、説教の後の余興として語られ、やがて太平記読みとして、講釈師により講釈されることになった。

[山下宏明]

諸本

上述のような限られた場で編纂(へんさん)され、その後の流布も限られていたようで、その事情はわからないが早くから巻22を欠き、現存の諸本は、いずれもこの巻を欠く本文を伝えている。すなわち、その巻22を欠いた当時の形を伝える神田(かんだ)本、西源院(せいげんいん)本、玄玖(げんきゅう)本などの古本、この欠巻を前後の巻から記事をつづり合わせてつくろった前田本や流布本、記事を年代順に配列し、他の史料により加筆をも行った天正(てんしょう)本など、古本を41巻ないし42巻に再編成した豪精本などのつごう四類に分かれるが、諸本の間に、『平家物語』の諸本のような、作品の性格を左右する異同はない。

[山下宏明]

内容

文保(ぶんぽう)2年(1318)後醍醐天皇の即位以後、約50年の期間を描く。その第一部、巻1から巻11までは、後醍醐天皇による北条(ほうじょう)幕府討伐の計画から、その成就、建武(けんむ)政権の確立まで、楠正成(くすのきまさしげ)らの動きを軸として描き、完結した物語をなしている。第二部、巻12から巻21までは、建武政権の乱脈を批判しつつ、諸国の武士の、新政に対する不満を背景に足利・新田(にった)の対立、足利の過去の善因による勝利、後醍醐天皇の吉野での崩御までを描く。残る第三部は、観応(かんのう)の擾乱(じょうらん)、直義の死に代表される足利幕府中枢部の内訌(ないこう)から細川頼之(よりゆき)の将軍補佐による太平の世の到来までを描く。とくにこの第二、第三部は、その対象とする動乱のさなかに太平の世を求めて書き継がれた。そのため混乱が多く、物語としての完成度に欠ける。人々の欲望むき出しの下剋上(げこくじょう)の動乱期を、『史記』『文選(もんぜん)』『白氏文集(はくしもんじゅう)』など紀伝道の中国古典に学ぶ儒教的な政道観や歴史観、それに太平の世を求め不思議を期待する聞き手たちの願い、落書にみられる京都の人々の痛烈な批判・風刺の目を通して描く。長文にわたる多くの挿入説話からは、登場人物や事件を物語に位置づける方法を学びとっている。それらの多くの史伝は、歴史観と、人生百般の知恵を供給する百科辞書的な意味をも有している。

[山下宏明]

影響

儒教的な政治論が顕著なためか、『平家物語』に比べて古典化する傾向が少なく、他の作品に及ぼす影響も少ない。一部謡曲や中世小説に素材を提供しているが、幸若(こうわか)舞曲の「新曲」や中世小説の『ゑんや判官(はんがん)』などのように『太平記』の一節をそのまま抜き出した作品がみられるし、とくに近世、封建秩序の安泰を期待する風潮にのって、曲亭馬琴(きょくていばきん)らの読本(よみほん)に、講釈調の教訓や話題を提供した。この点でも『平家物語』と異なる。

[山下宏明]

『山下宏明校注『新潮日本古典集成 太平記』全5巻(1977~88・新潮社)』▽『増田欣著『太平記の比較文学的研究』(1976・角川書店)』▽『長谷川端著『太平記の研究』(1982・汲古書院)』▽『山下宏明著『太平記』(1990・新潮社)』

百科事典マイペディア 「太平記」の意味・わかりやすい解説

太平記【たいへいき】

→関連項目秋夜長物語|足軽|飯盛城|新熊野神社|宇治橋|金崎城|観音寺城|久米邦武|児島高徳|四宮河原|世良田|太平記読|天明|梅松論|明徳記

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太平記」の意味・わかりやすい解説

太平記

たいへいき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「太平記」の解説

太平記

たいへいき

南北朝期の最大の軍記。40巻。何段階かの書き継ぎ・改訂の末,1370年代の成立とされる。内容から3部にわかれる。巻1~11は後醍醐天皇の倒幕計画から鎌倉幕府の滅亡まで,巻12~21は建武新政の開始から挫折,後醍醐の死まで,巻23以降は観応の擾乱と守護間の抗争を描き,足利義詮(よしあきら)の死,細川頼之の上洛で終わる。さまざまな人間を活写し,叙事だけでなく中国の故事などを引用しつつ評論を加える。南北朝期のほぼ唯一の軍記で,批判は必要だが史料としても重要。巻22を欠く系統の写本が古態を伝える。中世末には広く読まれ,謡曲・御伽草子・浄瑠璃などの題材となった。「日本古典文学大系」「新編古典文学全集」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「太平記」の解説

太平記

たいへいき

14世紀後半の成立。40巻。小島法師説もあるが著者不詳。南朝の立場から南北朝内乱を描く。全編は大体3部に分けられ,鎌倉幕府の崩壊から建武の新政,新政の失敗,南北朝の対立,室町幕府の成立・安定で筆をとめる。随所にみられる痛烈な政治批判・時世批判は社会思想史的にも重要。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

デジタル大辞泉プラス 「太平記」の解説

太平記〔ドラマ〕

太平記〔小説〕

歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「太平記」の解説

太平記

(通称)

たいへいき

- 元の外題

- 出世太平記 など

- 初演

- 宝永5.11(江戸・市村座)

太平記

たいへいき

- 初演

- 元禄12.5(大坂)

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の太平記の言及

【楠木正成】より

…36年,新政府に反した足利尊氏,直義が入京するや,いったんこれを九州に追ったが,その大胆な献策を朝廷にいれられぬまま,再挙東上した尊氏らの軍を兵庫の湊川で迎えうち,敗死した(湊川の戦)。 《太平記》はその出生を信貴山の毘沙門天に結びつけ,智謀無双の悪党的武将の典型として正成を縦横に活躍させ,怨念に満ちた凄絶な最期を描き,直ちに怨霊として登場させている。こうした《太平記》の描く正成像はその普及とともに,強い影響を与えた。…

【軍書】より

…《平家物語》などの中世の軍記物語や江戸時代に行われた《通俗漢楚軍談》《絵本太閤記》などの通俗的な合戦譚をいう。江戸時代に刊行された軍書の最盛期は,京都に馬場信武・信意,江戸に神田白竜子の出現した宝永~享保期(1704‐36)であるが,江戸時代を通じて最も読まれたのは《太平記》である。御触れによる制限もあって,写本を貸本屋を通じて借りるのが通常の享受形態であった。…

【難太平記】より

…1402年(応永9)2月,了俊78歳のとき成立した。題名は《太平記》を批判するという意味である。しかし,これは後人の命名で,了俊の意図がそこにあったわけではなく,父範国から聞いた今川氏の歴史や応永の乱時の了俊の立場を子孫に伝えることに,著作の目的があった。…

【平家物語】より

…作者として多くの説が古くから行われたのもこのことと関連があろう。すなわち,下野守行長(藤原氏の一流,中山家)の従兄弟にあたる時長をあてる説があるほか,藤原高藤流の吉田資経(すけつね),鎌倉幕府の信任が厚く歌人としても知られ,《源氏物語》の校訂にも参加した清和源氏の光行,文章博士にもなった菅原為長,《太平記》や狂言の作者にも擬せられる天台の学僧玄慧(げんえ),さらには延暦寺の説経の家安居院(あぐい)の人々をあてる説など,いずれも琵琶法師らによって行われた説である。これらすべての人々が物語にかかわったといえるかどうかはわからないが,このようにさまざまな説が行われた背景には,物語がもともと複数の人々によって合作され,さらにそれらに筆を加えて改作が行われたという事情があるだろう。…

※「太平記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

「

「