関連語

世界大百科事典(旧版)内の衣褌の言及

【直垂】より

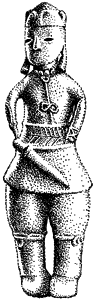

…鎌倉時代以後,武家の間に多く用いられた垂領(すいりよう)(たりくび)式の衣服で,上体衣と袴の上下で一具となっている。この服装はもと庶民の用いたもので,古く古墳時代の埴輪(はにわ)の男子像に見る衣褌(きぬはかま)が,7~8世紀のころ中国から伝わった新様式の盤領(ばんりよう)(あげくび)形の唐式服装(袍(ほう))の流行とともに,上流者の間では用いられなくなり,庶民服となって残ったものと思われる。平安・鎌倉期の絵巻物などに見られる,庶民の男子の着ている筒袖衣にひざまでの括(くくり)袴をはいた袖細(そでぼそ)の姿がこれで,やがて庶民階級から起こった武家の間でしだいに形をととのえながら,完成されていったものであろう。…

【服装】より

… 古墳時代の衣服を具象化しているのは,人物埴輪であろう。ここでは男子は短衣大袴,記紀にいういわゆる衣褌(きぬはかま),女子は衣裳(きぬも)の姿であらわされている。この男子の衣服は,歩行よりも乗馬に適した衣服であり,北方騎馬民族のいわゆる胡服(こふく)系統の衣服である。…

※「衣褌」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...