精選版 日本国語大辞典 「古事記」の意味・読み・例文・類語

こじき【古事記】

- 奈良時代の歴史書。三巻。天武朝に企画され、天武天皇の命で稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習(文字化された資料の読み方を習い覚えること)した帝紀(天皇の系譜・皇位継承の次第を柱とする天皇記)と旧辞(古伝承)を、元明天皇の命を受けた太安万侶(おおのやすまろ)が撰録したもの。和銅五年(七一二)成立。巻頭に安万侶撰進の上表文を載せる。上巻は国土形成の起源と王権の由来を神代の事柄として記し、中巻は神武天皇から応神天皇まで、下巻は仁徳天皇から推古天皇までの国家の形成史・皇位継承の経緯を系譜と物語によって記す。天皇を中心とする中央集権国家の確立にあたって、律令がその制度面での手段であるのに対して、理論的・精神的な支柱とすることを目的としたもの。一一一首(一説、一一二あるいは一一三首)の歌謡や、文学性にも富んだ歌物語風の説話は、天武朝以降の新しい文学史的動きと密接に関連する。

ふることぶみ【古事記】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「古事記」の意味・わかりやすい解説

古事記

こじき

現存最古の歴史書。序文および上・中・下の3巻よりなる。

[黛 弘道]

書名

神代から推古(すいこ)天皇に至るまでの古事を記録したところから『古事記』と命名されたのであろうが、これを「こじき」と読んだか、「ふることぶみ」と訓(よ)んだかについてはいまだ定説はない。

[黛 弘道]

成立

『古事記』の成立過程はその序文に詳しい。序文を疑う説もあるが、とりあえず序文によってその経緯を紹介しよう。

天武(てんむ)天皇は、諸家に伝える帝紀(ていき)および旧辞(きゅうじ)が正しい史実に違い虚偽を加えるところが多いのを慨(なげ)き、いまにしてこれを正さなければ真正の所伝は幾(いくばく)もなくして滅びてしまうであろうと憂え、ここに自ら帝紀・旧辞を検討し、虚偽を削り真実を定めて後世に流伝させようと決心し、稗田阿礼(ひえだのあれ)に命じてこれを誦(よ)み習わせたのであった。しかるに、やがて天武天皇は世を去り、持統(じとう)・文武(もんむ)朝となったが、この時期は律令(りつりょう)制の完成・施行に忙しく、その初志を実現することができなかった。文武の後を受けて即位した元明(げんめい)天皇はこれを遺憾とし、711年(和銅4)9月18日、太安万侶(おおのやすまろ)(安麻呂)に詔して、稗田阿礼の誦み習うところを筆録し献上せよと命じた。そこで安万侶は種々くふうを凝らしてこれを筆録し3巻の書物とし、翌年正月28日に奏上した、という。

なお、このことに関連して『日本書紀』天武10年3月丙戌(ひのえいぬのひ)条の「天皇御于大極殿、以詔川島皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稲敷・難波連大形・大山上中臣(なかとみ)連大島・大山下平群臣子首、令記‐定帝紀及上古諸事。大島・子首親執筆以録焉」という記事を、帝紀と旧辞とよりなる『古事記』編纂(へんさん)事業そのものであるとする平田篤胤(あつたね)の説があるが、陣容に差がありすぎ、同事とはとうてい考えられない。これはむしろ『日本書紀』につながる事業の発端を示すものであろう。

[黛 弘道]

内容

上巻は神代、中巻は神武(じんむ)から応神(おうじん)まで、下巻は仁徳(にんとく)から推古までの記事を収める。上巻は天地初発(あめつちはじめてひらくる)ときの造化三神、神世七代(かみのよななつぎ)、天照大神(あまてらすおおみかみ)、出雲(いずも)の国譲(くにゆず)り、天孫降臨(てんそんこうりん)、日向(ひゅうが)三代などの物語を載せ、天地・万物の生成、天皇支配の起源と正当性などを説明する。中巻は神武東征(とうせい)に始まり、欠史(けっし)八代を経て、四道将軍(しどうしょうぐん)、倭健命(やまとたけるのみこと)、神功(じんぐう)皇后、応神天皇ら英雄的な人物の伝説を中心に王権の拡大強化と皇統譜の展開を跡づけている。下巻では聖帝仁徳の王統が暴君武烈(ぶれつ)に至って絶えるまでの内紛を軽太子(かるのたいし)の悲話、二王子(顕宗(けんそう)・仁賢(にんけん))の流離譚(りゅうりたん)などを絡めて叙述し、継体(けいたい)の登場から推古の治世までを付加して終わる。中巻の欠史八代と下巻の仁賢以後の部分には旧辞の要素はまったくみえず、帝紀的な記事のみであることが注目される。前者については、八代天皇の実在性に疑いがもたれていることと関連して、もとより旧辞などなかったとも考えられるが、後者については、もはや旧辞がつくられるような口承(こうしょう)文学の時代は終わったのだと理解されている。

総じていえば、上巻は純粋な意味で神々の時代を扱い、中巻は神と人間の未分化の時代を、下巻は純粋に人間の時代を扱ったものといえるであろう。

では、なぜ推古天皇までで筆を止め、舒明(じょめい)天皇以降に及ばなかったのであろうか。それには、舒明以後の天皇がすべて舒明の後裔(こうえい)で、蘇我(そが)氏を母にもつ推古天皇とは別系であることが大きな要因となったと思われる。天武天皇にとって父舒明天皇の即位は自らが天皇となりえた根源である。それゆえ、舒明即位の経緯は改めて詳細に記述する必要があるとし、さしあたり『古事記』には推古までを収録することとしたのであろう。記紀成立期の天皇にとって推古以前はいわば前近代、舒明以後こそ近・現代であった。『日本書紀』に舒明以後を収める理由もここにある。

[黛 弘道]

筆録の方法

本書の内容が古伝承を主とするだけに、所伝の本姿を失うことなく筆録するにはくふうを要した。万葉仮名だけでは冗長にすぎるし、漢文では本旨を損なうおそれがある。そこで両者を折衷し、必要に応じて注を施し、日本語特有の敬語や助動詞の表記には格別の注意を払った。漢文体の『日本書紀』との相違の一つはここにある。

したがって、国文体の最古の古典として国文学・国語学上の貴重な文献であるのはもちろん、その内容は神話学・民族学・歴史学の研究資料ともなる。そのため『古事記』の専門研究者も多いが、これを研究の一素材とする各種の研究者もまた多く存在する。

[黛 弘道]

作成の目的

『古事記』作成の目的は、諸家に伝える各種の帝紀・旧辞を天皇の権威によって整理統一し、それによって天皇の権威をいっそう強め、天皇支配の正当性を歴史的に証明し合理化しようとするところにあった。

そのため、『日本書紀』とともに天皇制存立の根本聖典として神典と崇(あが)められ、中世までは神秘的・神道的な解釈がもっぱら行われたが、近世以降、文学的・儒学的な研究も現れ、ことに本居宣長(もとおりのりなが)は文学的・神道的研究を『古事記伝』において集大成し、研究史に一期を画したが、なお神秘主義的傾向から脱却できなかった。

近代になると、大正期の自由主義の風潮を背景に津田左右吉(つだそうきち)、折口信夫(おりくちしのぶ)らの批判的研究が公表されたが、昭和に入るとそのような研究は圧迫され、国家主義的・神がかり的な風潮が高まった。1945年(昭和20)第二次世界大戦の敗戦により研究の自由が保障されると、古代史研究のタブーはいっさい排除され、それに伴って『古事記』の研究も客観的・科学的な立場から再開されたが、近時は、それに加えて、大正期の業績の再評価とその克服を志向する空気が強まりつつある。

[黛 弘道]

偽書説

『古事記』の批判的研究の一つの成果として江戸後期からある偽書説は、近代に入ってその論拠をさらに加えたが、今日までのところでは、いまだ決定的なものはなく、学界の大勢はこれを認めるに至らない。

[黛 弘道]

『大野晋編『本居宣長全集9~12 古事記伝』(1989・筑摩書房)』▽『『日本古典文学大系 古事記・祝詞』新装版(1993・岩波書店)』▽『『新編日本古典文学全集1 古事記』(1997・小学館)』

改訂新版 世界大百科事典 「古事記」の意味・わかりやすい解説

古事記 (こじき)

奈良初期に編纂された天皇家の神話。上巻は神々の物語,中・下巻は初代とされる神武天皇から推古天皇に至る各代の系譜や,天皇,皇子らを中心とする物語である。

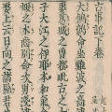

成立

これまで《古事記》は史書とされてきたが,全巻ひっくるめて本質的には神話とみなした方がよい。編纂が最初に企てられたのは天武朝(673-686)である。壬申の乱を経過して聖化された王権の由来を語るためにつくられた天皇家の本縁譚,それが《古事記》である。その点,それは律令国家の正史たろうとした《日本書紀》とはやや異質であるといえる。《古事記》の編纂事情を語るのは序文だけである。それによると,天武天皇が稗田阿礼(ひえだのあれ)に資料となる〈帝紀・旧辞〉を誦習させたが,完成せず,三十数年後,元明天皇の詔をうけて太安麻呂(おおのやすまろ)がこれらを筆録し,712年(和銅5)正月に献上したとある。稗田阿礼は男性であったとする説もあるが,神の誕生を意味するアレという名や《古事記》の内容からして,巫女とみた方がよい。《古事記》には,巫女の霊能が生きていた神話時代への共感がうかがえる。〈誦習〉とは,記録されていた諸伝承を,いったん神話として誦することであったかと思われる。口誦文化である神話を外国文字たる漢字で書きとどめることには,二重の困難があった。苦心の末,安麻呂は漢字の音を用いる音仮名方式と,意味を用いる訓字方式の混用を考えたのである。歌謡を記すには前者を用い,散文を記すには後者を主としながら前者もまじえた変体漢文体を用いて,神話的伝誦形式をできるだけ生かそうとしている。なお,《古事記》の最古の写本は,南北朝時代に成った真福寺本である。

主題と構成

神話には,現存の自然や社会のかくある由来を神代にさかのぼって語るという類のものが少なくない。それは現在の社会秩序を正当化し,かつ永遠化しようとする働きをもつ。この神話の機能を利用すべく支配者は競って自家の始祖神話を創出した。たとえ人代の話でもそれが上のような働きをもつなら神話といえる。諸氏族中の一氏にすぎなかった天皇家が,古代日本の支配者となったとき,自己および諸氏族がもち伝えた神話や系譜伝承を,天皇家の立場から整理し直し,その地位を確認させるための神話としてまとめあげたものが,《古事記》なのである。その主題とするところは,大八洲国(おおやしまぐに)や天皇家の始祖の誕生の由来,またその始祖が地上界の支配者となり,さらに大和を中心とする国家を築き上げた由来などである。《古事記》はその主題を展開すべく相互に連関する物語構造をもつ。

上・中巻

まず上巻は,天地創成に始まり,伊邪那岐(いざなき)・伊邪那美(いざなみ)(伊弉諾尊・伊弉冉尊)2神による国生み神話,皇祖神にして日の神天照大神(あまてらすおおかみ)の誕生,日神の天の岩屋戸(あまのいわやど)がくれ,その弟須佐之男(すさのお)命(素戔嗚尊)の出雲での大蛇退治,スサノオの6世の孫大穴牟遅(おおなむち)(大己貴)の根の国訪問,オオナムチが大国主(おおくにぬし)神として再生し地上界の頭目として天孫に国譲りする国譲り神話,アマテラスの孫番能邇邇芸(ほのににぎ)命(瓊瓊杵尊)の天孫降臨神話,隼人(はやと)服属の由縁を語る海幸・山幸(うみさちやまさち)の話などからなる。中巻は,ニニギノミコトの4代目の孫神武天皇が大和に都を定め,続く各代が支配領域を広げ,英雄倭建(やまとたける)命(日本武尊)の活躍により東西の辺境の蛮族も平定されるという話などを収める。そして,15代天皇とされる応神が,母神功(じんぐう)皇后の胎内にありながら海の彼方の韓国(からくに)まで服属させ国家統一は成ったという話で終わる。

即位儀礼-大嘗祭等の投射

これらの物語には,構造を枠づける鋳型があった。即位儀礼大嘗(だいじよう)祭あるいはそれと一連の鎮魂祭,八十島(やそしま)祭などである。天の岩屋戸神話と天孫降臨神話が緊密に連関しているのも,鎮魂祭と大嘗祭という一連の儀礼がそれぞれに投射しているからである。即位儀礼は,成年式を君主誕生の儀礼として昇華させたものである。若者が儀礼的な死と復活の過程を経ておとなとして再誕する成年式をなぞって,新君主の誕生もまた死と再生のドラマとして演じられた。ニニギが子宮を模した真床覆衾(まどこおおうのふすま)にくるまれて降臨すること,神武が未開の熊野でほとんど死にかけたところをアマテラスの助けでよみがえること,応神が母の胎内にあったまま征韓することなど,あきらかに死と再生のモチーフをうかがうことができる。儀礼の投射がとりわけ顕著なのは,これらを主人公とする話である。自然のリズムと結びついている儀礼は無時間的であるから,新君主はつねに始源の初代君主として誕生した。即位儀礼を通じて生まれる歴代君主を説話的に典型化したのが,これらの物語の主人公にほかならない。ニニギは神代の,神武は人代の,そして応神は文明時代のそれぞれの初代君主であった。《日本書紀》と異なり,《古事記》に日付のないのも,このことと関連する。

下巻

下巻になると,天皇の代替りごとの反乱の話と,歌物語風の天皇の恋愛譚が主となり,儀礼を鋳型とした物語構造は痕跡的となる。さらに25代とされる武烈天皇以下は系譜的記事のみとなっている。大八洲国の支配者としての天皇家の由来は,応神まででほぼ尽くしえたからであろう。また武烈に次ぐ継体朝,《古事記》がそこで終わる推古朝(592-628)は,大陸文化の流入,官僚国家形成などの歴史における画期にあたっていた。そして,それは神話的精神が衰滅していく過程でもあった。《古事記》の叙述の変化はこのような歴史に照応する。また《古事記》には,歌謡を配した物語も多く,とくに中・下巻にそれが目だつ。歌謡が物語の文学的興趣を高めているといってよい。歌謡の多くは宮廷雅楽寮で伝承保存されてきたもので,天皇家の縁起譚をつくる際に物語にとりこまれた(記紀歌謡)。

氏族系譜の神話

《日本書紀》に比べて《古事記》は氏族系譜を重視している。《古事記》の神々や皇子たちには,多数の大小氏族が後裔として結びつけられている。古代氏族社会の基盤は,網目状に結ばれた血縁組織であり,支配・被支配の関係も擬制的血縁関係として表現された。皇室系譜を幹とし,そこから枝葉のごとく諸氏族が茂り出ている擬制的一大系譜は,天皇家が支配者になるに至った経緯を物語るもう一つの神話であったといえよう。

研究史

作品にはさまざまな読み方がありうる。《古事記》を一貫した主題をもつ神話として読むという志向は,比較的新しいものといってよい。こうした読み方は西欧の社会・文化人類学の方法の適用によって可能になったものである。従来《古事記》は,歴史学,民俗学,神話学等諸分野で研究されてきた。これらに共通するのは,《古事記》を諸説話に解体し,個々の話の原型・核となった歴史的事実や祭儀,外来の神話的モティーフなどを探るという方法である。しかしこれらは《古事記》を資料とした諸研究にはなりえても,必ずしも《古事記》のもつ神話の論理を読みとることにはならない。なお,数ある注釈書の中で,今なお筆頭にあげるべきは,本居宣長の《古事記伝》(1798完成)である。《古事記》を神典視した誤りはあるにせよ,恣意的観念的解釈はしりぞけ,文脈にそって一言一句の意味を究めようとした研究態度や方法は学ぶべきであり,彼の解釈には今なお傾聴すべきものが多い。

→日本神話

執筆者:倉塚 曄子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「古事記」の意味・わかりやすい解説

古事記【こじき】

→関連項目会見[町]|天津神|伊弉諾尊・伊弉冉尊|因幡の白兎|石城国|誓|宇治|疫病|大国主神|大宜津比売神|大物主神|軻遇突智|語り部|記紀歌謡|旧辞|元明天皇|越|古事記伝|別天神|木幡|袖中抄|上代特殊仮名遣い|真福寺|少彦名命|素戔嗚尊|千字文|先代旧事本紀|帝紀|天皇|豊受姫神|丹塗矢伝説|根の国|一言主神|火遠理命|火雷神|茨田堤|茨田屯倉|三輪山伝説|本居宣長

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「古事記」の解説

古事記

こじき

奈良時代初頭に成立した史書。3巻。序文によれば,天武天皇が国家を治める大本にして民を教化する基となるべき「帝紀(ていき)」「旧辞(きゅうじ)」の誤りを改め正して後代に伝えようとして,これを調べ実を定めたうえで稗田阿礼(ひえだのあれ)に誦み習わせた。しかし天皇の死で中断し,その後元明天皇の命により,712年(和銅5)1月28日に太安麻呂(おおのやすまろ)が撰録・献上したという。「続日本紀」には本書の成立について記すところがなく,かつては偽書説もだされたことがあった。上巻は神話で,中・下巻で神武天皇から推古天皇までを扱う。奈良朝にとっての近代は扱わないのが,書名に「古」を冠するゆえんである。現実の天皇の世界の正統性を確証するために,神話から始めて世界のなりたちと歴史を語ろうとする点で「日本書紀」と本質を同じくするが,「古事記」は近い時代を捨て,編年をせずに天皇の代ごとに記事をまとめるという相違がある。表現上でも漢文でなく,漢字の訓(意味)に依拠しながら日本語として表現しようとしている。またその神話的世界観も「日本書紀」のそれとは異質で独自なものをもっている。「日本古典文学大系」「日本古典文学全集」「日本思想大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「古事記」の意味・わかりやすい解説

古事記

こじき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「古事記」の解説

古事記

こじき

712年成立。3巻。天武天皇の命により稗田阿礼 (ひえだのあれ) が暗誦,これを元明天皇の詔により太安万侶 (おおのやすまろ) が撰録したもの。『帝紀』『旧辞』を検討し,その正説を定めるという編集の根本方針により,神代から推古天皇までを内容とし,天皇の支配による国家の建設という意図により構成されている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の古事記の言及

【園芸】より

…日本園芸の発祥は,現時点では福井県鳥浜貝塚から出土した縄文前期のヒョウタンとリョクトウである。《古事記》には70種あまりの植物名があがるが,1/4は外来植物であり,園芸植物にはアオナ(カブラ),ウリ,オオネ(ダイコン),カミラ(ニラ),ハジカミ(ショウガ),タチバナ,ハスなどがある。続く《万葉集》では160種あまりの植物が詠まれている。…

【太安麻呂】より

…奈良初期の官人。《古事記》の編纂者。姓(かばね)は朝臣(あそみ)。…

【口承文芸】より

…ただ,民俗学者の柳田国男が最初に使ったからといってこれを狭い意味でのいわゆる〈民間文芸〉と同列にうけとり,昔話,ことわざ,唱えごと,民謡などをおもにさすと考えたら,口承文芸のもつ意味を矮小化することになる。それらを含むのはむろん,さらに講談とか落語とかもそれは含みうるのだが,しかし,ヨーロッパでいうなら口承文芸史の冒頭にはまずホメロス詩編の成立問題が来るだろうし,日本でなら《平家物語》をはじめとする語り物の類がその中軸になるはずで,《古事記》のかかえている問題なども素通りするわけにゆくまい。とすると,口承文芸とは口伝えに歌いつがれ語りつがれてきた文芸なりと定義して終わったのでは,あまりにも空疎かつ常識的で教科書流だとのそしりをまぬがれまい。…

【古事記伝】より

…本居宣長の古事記注釈書。44巻。…

【神道】より

…しかし,明確な教義を持たず,農耕などの儀礼を中心とした生活習慣そのものであった神々の祭祀を,仏教や儒教と同列に考えることは種々の無理があったことはいうまでもなく,上記の例も中国を意識した文章上の配慮から神道の語を用いたものと思われる。《古事記》や《日本書紀》では,本教,神習,神教,徳教,大道,古道などの語もカミと読ませているところからもうかがえるように,カミということばの表記も一定しておらず,神道という語もそれらの一つでしかなかった。日本の土着の信仰を,神道と呼ぶことは,中世に入っても一般化してはおらず,神道の語をカミそのもの,あるいはカミの働きをさすことばとして用いている例は少なくない。…

【帝紀】より

…《古事記》中・下巻は,歴代天皇の系譜やおもな事跡に関する簡単な記録と,歌謡を含む物語部分からなるが,前者が帝紀,後者が旧辞を指すというのが通説である。《古事記》序文中に〈帝皇の日継,先代の旧辞〉などと,系譜と旧辞が対応するごとくに書かれているからである。…

【道教】より

… しかし道教の影響の確認されるのは,記紀のうち漢文で中国風に書かれた《日本書紀》だけではない。本居宣長(《古事記伝》巻一)が,〈大体は漢文のさまなれども,又ひたぶるの漢文にもあらず種々のかきざま〉があると述べた《古事記》の記述にも,同じようなことが指摘される。宣長のいわゆる〈ひたぶるの漢文〉で書かれている太安麻呂の《古事記》序の文章に道教の確実な影響のあることは,文中の〈参神作造化之首(参神,造化の首(はじ)めを作(な)す)〉〈日月彰於洗目(日月は目を洗うに彰(あら)わる)〉〈察生神立人之世(神を生み人を立つるの世を察(つまびら)かにす)〉などの字句表現が,中国南北朝期の道教経典《九天生神章経》や《霊宝五符経》《黄素四十四方経》などの記述を踏まえていることからも明白である。…

【万葉仮名】より

… 音仮名には,古い呉音(または,それより古い字音)で読むものと,奈良時代においては新しかった漢音で読むものと2種ある(字音)。《古事記》《万葉集》その他は呉音もしくはより古い字音を用い,《日本書紀》は漢音によるといわれている。訓仮名は,新旧の違いをあまり区別することができないが,日本語の歴史全体からみれば,古い定訓によっている。…

※「古事記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...