関連語

精選版 日本国語大辞典 「襠高袴」の意味・読み・例文・類語

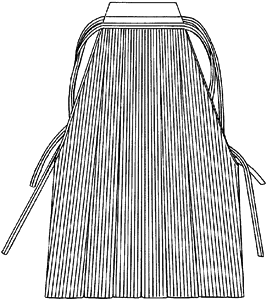

まちだか‐ばかま【襠高袴】

世界大百科事典(旧版)内の襠高袴の言及

【袴】より

…前後両部からなり,下部は左右に分かれて筒状に縫い合わされ,ここに両足を通し,上部につけられたひもを結んで着装する。山袴のように布幅の少ないものはズボン状をなすが,襠高(まちだか)袴のように布幅の多いものはきわめて緩やかで,行灯(あんどん)袴のようにスカート状のものもある。〈婆加摩(はかま)〉の語は早く《日本書紀》に見え,また袴,褌の文字もすでに《古事記》《日本書紀》に用いられている。…

※「襠高袴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...