日本大百科全書(ニッポニカ) 「ザンドマイヤー反応」の意味・わかりやすい解説

ザンドマイヤー反応

ざんどまいやーはんのう

Sandmeyer reaction

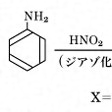

有機芳香環化合物の芳香環にハロゲンやシアノ、チオシアノなどの基を導入するのに用いられる重要な有機合成反応の一つ。アニリンなどの芳香族アミンを亜硝酸によりジアゾ化して得られる芳香族ジアゾニウム塩の水溶液に、塩化銅(Ⅰ)などのハロゲン化銅(Ⅰ)を加えて熱すると、ジアゾニウム基がハロゲンによって置換された化合物が得られる反応をいう。

1884年スイスのザンドマイヤーTraugott Sandmeyer(1854―1922)により発見された。金属銅を用いるガッターマン反応より収量がよく、芳香環の直接ハロゲン化によっては導入できない位置にハロゲン、シアノ、チオシアノ、ニトロなどの基を導入できるので有用である()。

[湯川泰秀・廣田 穰]

[参照項目] | |