化学辞典 第2版 「チロシジン」の解説

チロシジン

チロシジン

tyrocidine

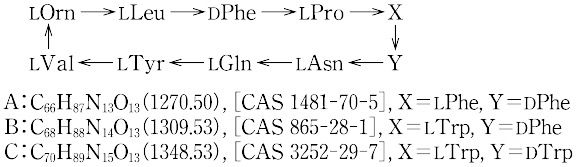

グラミシジンとともに,枯草菌Bacillus brevisの培養液から得られる環状ペプチド抗菌性物質の混合物.A,B,Cの3種類が知られている.

Aの塩酸塩は融点204~242 ℃. -111°(50% エタノール).水に易溶,メタノールに微溶.いずれもグラム陽性菌および陰性菌に有効で,細胞質膜に作用して透過性を乱す.毒性はマウス最小致死量5 mg/kg(静脈).[CAS 1404-88-2]

-111°(50% エタノール).水に易溶,メタノールに微溶.いずれもグラム陽性菌および陰性菌に有効で,細胞質膜に作用して透過性を乱す.毒性はマウス最小致死量5 mg/kg(静脈).[CAS 1404-88-2]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報