日本大百科全書(ニッポニカ) 「メソ化合物」の意味・わかりやすい解説

メソ化合物

めそかごうぶつ

meso-compound

メソは、ギリシア語のmesosからきた接頭語で「中央にある」という意味である。同一または類似の組成をもつ一連の化合物を分類するときにこの語を使うことがある。次のような例がある。

(1)オキソ酸の分類 たとえばオルト過ヨウ素酸H5IO6とメタ過ヨウ素酸HIO4の中間、H3IO5をメソ過ヨウ素酸といっている。しかしこの用語は正式名ではないので使用は望ましくない。

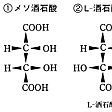

(2)2種以上の不斉中心があって、それが分子内で打ち消されて光学不活性となっているような場合メソ形meso formといっている。たとえばメソ酒石酸はのような構造をもっていて、L-およびD-酒石酸の異性体となっている。同じようなことは金属錯体中でもみられ、

にはのような光学異性体がある。

(3)縮合環式化合物で中央の環に注目して命名することがある。たとえば下図は、メソベンゾアントレンのようによぶ。

[中原勝儼]

[参照項目] |