日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヤギシリカジカ」の意味・わかりやすい解説

ヤギシリカジカ

やぎしりかじか / 焼尻鰍

焼尻杜父魚

spineless sculpin

[学] Eurymen gyrinus

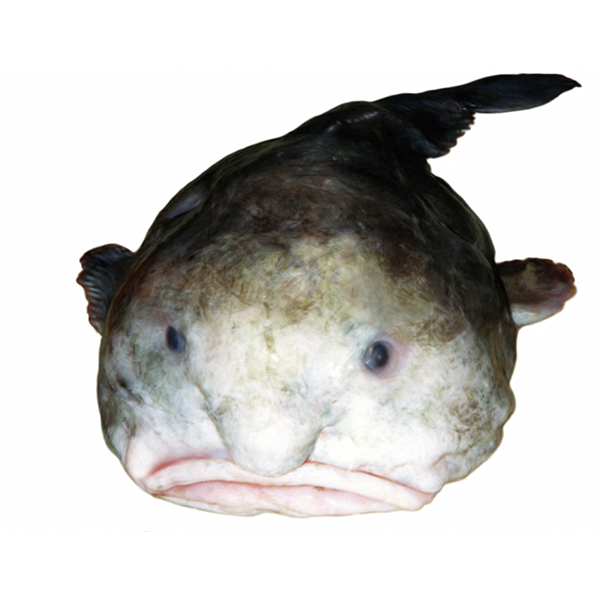

硬骨魚綱カサゴ目ウラナイカジカ科に属する海水魚。北海道、沿海州、オホーツク海、ベーリング海、カムチャツカ、アラスカ湾にかけて分布する。名前は北海道焼尻島(やぎしりとう)に由来している。体は柔らかく、ぶよぶよし、頭には棘(とげ)や突起がまったくない。下顎(かがく)の下面に数本の肥大した葉状の皮弁がある。頭の背面や鰓蓋(さいがい)部に微小な皮弁が散在する。体は淡赤灰色で、網目状の暗色模様がある。水深40~100メートルにすむ。体長35センチメートルぐらいになる。

日本海北部とオホーツク海のトロールでよく漁獲される。店頭にはほとんど出ないが、みそ汁、鍋物(なべもの)、から揚げ、練り製品の原料などにする。

[尼岡邦夫]