化学辞典 第2版 「原子価制御」の解説

原子価制御

ゲンシカセイギョ

valency control

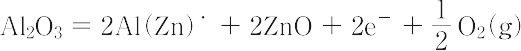

半導体に成分金属原子(イオン)と原子価(イオン価)の異なる金属(イオン化合物)を置換的に溶融して,電気伝導度などの物性を制御する方法.E. Verwayらがはじめ,E. Krögerらが発展させた.たとえば,金属SiにAsあるいはBをそれぞれ溶融させると,Siのn型およびp型電気伝導性は増加する.また,イオン化合物ZnOに不純物Al2O3を添加すれば,

で電子は減少し,電気伝導性はそれぞれ増減する.この電子の数の増減は不純物の量により決まる.一般に,n型半導体に高原子価の陽イオンを添加すると電気伝導度は増し,ガス圧の影響は減る.p型半導体では,原子価の小さい陽イオンの添加が同じ効果をもつ.原子価が逆になれば,それぞれ反対の効果が生じる.電子の濃度とイオン結晶の空孔あるいは格子間イオンの濃度との間には関係があるから,不純物添加により,空孔あるいは格子間イオン濃度を制御することもできる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報