ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天地丸」の意味・わかりやすい解説

天地丸

てんちまる

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の天地丸の言及

【日の丸】より

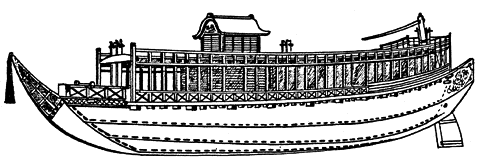

…江戸時代に日の丸を重用したのは幕府である。将軍の御座船安宅丸(あたけまる)と天地丸は多数の日の丸の幟(のぼり)で装飾されていたし,1673年(延宝元)に年貢米廻漕のために雇った廻船に立てることを義務づけて以来,日の丸の幟(日の丸船印・朱の丸船印と呼ぶ)が幕府船の標識として常用された。また朱の丸の帆印は1799年(寛政11)から始まる幕府の第1次蝦夷地直轄時の赤船(あかふね)で使われている。…

※「天地丸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...