日本大百科全書(ニッポニカ) 「積分器」の意味・わかりやすい解説

積分器

せきぶんき

アナログ回路を構成する要素の一つで、アナログコンピュータなどに用いる。入力電圧を時間で積分したものを出力電圧とする。たとえば入力に一定の電圧を与えると、出力電圧は時間に比例して増えていく。

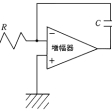

回路は通常、オペレーションアンプ(演算増幅器)という増幅率がきわめて大きい(理想的には無限大の)増幅器を用いる。入力電圧をV、抵抗値をR、コンデンサーの容量をC、コンデンサーの両端にかかる出力電圧をV'とすると、

という関係がある。水流に例えると、コンデンサーは(断面積Cの)水槽であり、増幅器は流れ込む水(V)を水槽に汲(く)み上げるポンプである。水槽の底の水圧(V)、つまりたまった水の深さは、汲み上げた総水量になっている。

[西村和夫]

[参照項目] | |