日本大百科全書(ニッポニカ) 「イノシン三リン酸」の意味・わかりやすい解説

イノシン三リン酸

いのしんさんりんさん

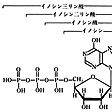

ヒポキサンチン、リボース、3分子のリン酸より構成される化学物質で、ITP(inosine triphosphate)と略記する。ATP(アデノシン三リン酸)分子のアデニンが脱アミノされたものであり、ATPと同様に高エネルギーリン酸化合物である。分子量508。化学的にはATPを脱アミノすることにより得られるが、酵素を用いて5'-イノシン酸にリン酸転移することにより、イノシン二リン酸(IDP)を経て合成することもできる。

ITPは、ATPまたはGTP(グアノシン三リン酸)のプリンヌクレオチドを基質とするいくつかの酵素に対して基質となりうる。たとえば、ヘキソキナーゼによってグルコースからグルコース6-リン酸が合成される反応、あるいはフォスフォフルクトキナーゼによってフルクトース6-リン酸からフルクトース1,6-二リン酸が合成される反応では、ATPのかわりにリン酸供与体となりうる。また、肝臓でオキザロ酢酸から炭酸ガスを遊離させフォスフォエノールピルビン酸をつくるフォスフォピルビン酸カルボキシラーゼの反応では、ATPでなくGTPを基質とするが、この場合もGTPのかわりにITPがリン酸供与体となりうる。

[笠井献一]