日本大百科全書(ニッポニカ) 「オオメマトウダイ」の意味・わかりやすい解説

オオメマトウダイ

おおめまとうだい / 大目的鯛

oreo dory

[学] Allocyttus folletti

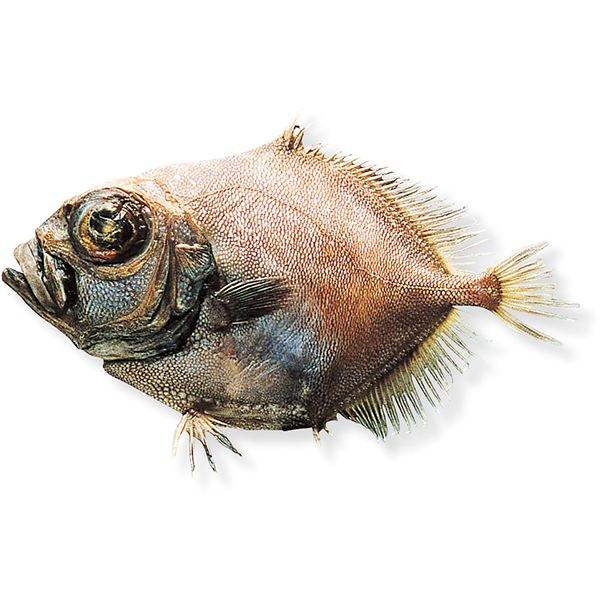

硬骨魚綱マトウダイ目オオメマトウダイ科の海水魚。北海道から茨城県の太平洋沿岸、千島(ちしま)列島、ベーリング海西部と南部に分布する。体は菱形(ひしがた)で側扁(そくへん)する。目は著しく大きく、頭の背縁に接し、その前縁と上縁に多くの小棘(しょうきょく)をもつ骨板がある。体に小鱗(しょうりん)がある。頭の背面と腹部の下面の鱗(うろこ)に小棘がある。背びれと臀(しり)びれの基底部に小棘がある鱗が1列に並ぶ。胸びれと腹びれの間に2列の骨板が並ぶ。マトウダイ科の魚のように口を前方に突出させることができない。体は一様に暗褐色で、斑紋(はんもん)がない。体長約30センチメートルになる。水深47~800メートルの深海域にまで生息する。幼魚には体に多数の突起がある。トロール網でまれに漁獲される。

[尼岡邦夫 2016年8月19日]