化学辞典 第2版 「リトロー型分光器」の解説

リトロー型分光器

リトローガタブンコウキ

spectroscope of Littrow-type

一枚のレンズでコリメーターレンズとカメラレンズを兼ねる形式の分光器.O. Littrow(1862年)によって考案された.

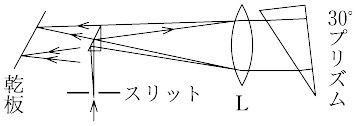

スリットを通った光は小さな直角プリズムで方向をかえ,レンズLで平行光線となり,30°プリズムに入る.プリズムの裏側は金属反射面になっていて(リトロー鏡とよばれる),この面で反射された光はふたたびレンズLを通り,乾板上に像を結ぶ.光はプリズム内で分光され,乾板上にはスペクトルが現れる.市販されている分光光度計ではリトロー型のものが多く,この種の光度計では乾板の位置に射出スリットを置き,30°プリズムを回転して単色光が取り出せるようになっている.構造上,迷光の多くなる欠点を有するが,コンパクトになる利点がある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報