関連語

精選版 日本国語大辞典 「団平船」の意味・読み・例文・類語

だんべい‐ぶね【団平船・団兵衛船】

- 〘 名詞 〙

- ① 江戸時代、大坂界隈の石を運送する川船の俗称。通例の川船の上面に甲板を敷きつめ、その上に石を載せたもの。また、淀川の過書船の中で、大型の荷船をその平らな形状のために称することもあった。〔和漢船用集(1766)〕

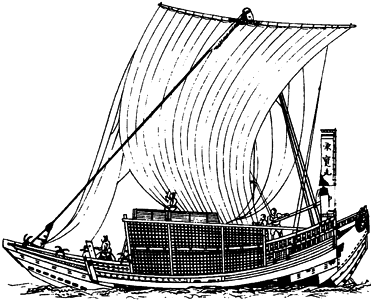

- ② 一九世紀後半に紀州などの材木運送を目的として出現した近海用和船。紀州沿岸、伊勢湾界隈に多く、大坂などへ材木運送の帰航には日常消費物資の買積輸送を行なった。大は八百石積におよび、材木積込みの便をはかって船首を箱造り、船底を平底とするのが特徴。帆は弁財(べざい)船同様の一枚帆だが、明治中期以後は二檣の洋式帆装とする合の子形式が多い。なお、この種の船が滅んでからは、石炭積込用の幅の広い小船の呼称となった。〔大和形船製造寸法書(1902)〕

団平船②〈和歌山県周参見王子神社〉

団平船②〈和歌山県周参見王子神社〉

日本大百科全書(ニッポニカ) 「団平船」の意味・わかりやすい解説

団平船

だんぺいせん

→団兵衛船

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...