精選版 日本国語大辞典 「和船」の意味・読み・例文・類語

わ‐せん【和船】

改訂新版 世界大百科事典 「和船」の意味・わかりやすい解説

和船 (わせん)

洋船,中国船,中近東諸国の船,赤道海域諸国の丸木舟(カヌー)や葦舟などのいずれとも異なる,日本の固有在来の船の総称というのが一応の定義(広義)である。

しかし,〈和船〉とはきわめて漠然とした用語で,いつごろから用いられるようになったのかも明確ではない。現存史料による限り,〈百済船(くだらぶね)〉〈唐船(からふね)〉〈宋船〉〈暹羅船(シヤムせん)〉〈南蛮船〉などの対語としての〈倭船〉ないし〈和船〉なる文字は,少なくとも幕末前には見当たらない。では,日本の船のことは何と記しているかというと,〈遣唐使船〉〈遣明船〉〈朱印船〉〈安宅船(あたけぶね)〉,〈関船(せきぶね)〉(のち船型呼称となる),〈御座船〉〈荷船〉〈樽廻船〉〈くらわんか舟〉など用途による名称,〈茶屋船〉〈末吉船〉〈末次船〉〈荒木船〉など所有者名を冠するもの,〈伊勢船〉〈北国船(ほつこくぶね)〉〈北前船(きたまえぶね)〉〈高瀬舟〉など,地名を冠してはいるが実は船型を表すもの,〈二形船(ふたなりぶね)〉,〈ベザイ船〉(弁財船とも書かれる),〈菱垣廻船〉〈早船(小型のものは小早(こばや))〉など船型や艤装(ぎそう)を指す呼称,〈千石船〉(ベザイ船の俗称),〈三十石船〉など本来船の大きさ(積石数(つみこくすう)。現用の載貨重量トン)を表した呼称が船型名称のごとく使われるようになったものなど,個々の船種船型名称が記されているのが一般である。

思うに〈和〉なる語は〈漢〉〈唐(から)〉〈天竺〉または〈洋〉に対するものである。したがって和船という語が出現するとすれば,(1)初めて中国大陸の船に接した飛鳥・奈良時代,(2)あるいはオランダ,安南,呂宋(ルソン),交趾(コーチ)などの船が肥前,豊後に来航した江戸初頭,(3)そして,洋式船が盛んに日本近海に出没するようになった幕末,のいずれかであったはずである。ところが(1)(2)の場合,日本在来船を和船と呼んだことを確認する史料はなく,(3)についても和船なる語の初出は,明治になってからであったと思われる。

幕末~明治初頭は,商船(中~大型船はすべて荷船)ならベザイ船,軍船(実は将軍・大名の御座船)なら関船(=早船)に限られるようになってから約250年を経ている。しかも,一見かなり異なる船のように見えるベザイ船と関船(前者はずんぐりむっくりの荷駄馬的風貌,後者は惣漆(そううるし),金泥金金具できらびやかに装った競走馬のようなスマートさ)も,船体構成原理から見ればまったく同一で,ともに〈大和型(やまとがた)〉または〈後期日本型〉と総称しうるものである。漁船(例外なく小型船)の過半もベザイ船を小型化,単純化したものであったから,これまた大和型船にほかならない。

このようにして,幕末~明治初頭には,〈和船即大和型船〉の概念が形成されて現在に至っているものと思われる。これが,狭義の和船の定義であろう。

系譜と変遷

〈船の起源は丸木舟(刳舟(くりぶね))〉というのが通説である。しかし,洋式船や中近東の船の場合,この説は必ずしも妥当ではないと思われる。理由は以下のとおりである。

竜骨と肋骨と縦横の梁によって,まず堅固な骨組みをつくり,その外側に比較的薄い板材を張って船体を構成するという洋式船などの手法が,刳舟の延長線上にあると見るには,かなりの無理があると思う。森林資源が乏しい地域では,そのままくりぬいて刳舟にできるような大木はないから,やむをえず細い幹や曲がった枝などを組み合わせて船の骨格をつくったであろうし,また,樹木など求むべくもないツンドラ地帯の人たちは,その主食とする獣類の骨をつなぎ合わせて骨組みとしたことであろう。この骨格の外側には,前者では樹皮または板状に打ち割った幅の狭い木材(石器や鉄器の楔(くさび)と斧と手斧(ちような)くらいしかなかったころには,このような板をつくること自体,今では想像もできないほどむずかしくて歩留りの悪い工作であったはずである)を張りつけて,後者の場合には,もちろん獣皮で覆って,それぞれの船体を形成したと考えられる。これこそまさに,現代に至るまでまったく変わっていない洋式船や中近東の船あるいは中世以降の中国式船の船体構成原理にほかならない。すなわち,これら洋式船などのルーツは,刳舟ではなく,上述のような広義の皮船にこそ求むべきであろうと思うからである。

一方,和船(広義)の場合は,そのルーツである刳舟から,最終形態の大和型船に至るまでの変遷が,まったく無理なく円滑に説明できるのである。以下にその大要を記してみる。

(1)刳舟の最古の形態は,1本の原木だけからくり出したもので,単材刳舟と呼ばれる。日本で現在までに出土した単材刳舟の上限は縄文早期,今から5000年くらい前のものである。単材刳舟も年代,出土地により大きさ,形状,材質などにさまざまの変遷が見られるが,いちばん主要な異同は材質すなわち原木の種類と,木取り(きどり),すなわち原木のどの部分から舟をくり出しているかの2点であろう。前者については,現在までの出土例が著しく太平洋側に偏っているため公平な論をなすには時期尚早の観があるが,太平洋側出土の,縄文後期~晩期および古墳期のものに関する限り,圧倒的にクスノキが多い。これは,当時の日本列島の森林相を想起すれば当然のことであろう。したがって日本海側でつくられたものにはスギ,モミ,カヤなどの針葉樹が主用されたと考えられるが,なにぶん出土例が少ないので断定はできない。現時点では論じがたい,いま一つの大きな問題は弥生期に関することで,そのわずかな出土例も,縄文・古墳両期のものに比して,はるかに小型のものだけなのである。

木取りに関しては,初期のものは原木を半割りにしたものからくり出している(半割型木取り)が,中期以降のものは原木柱面の向き合った両面を平行にそいで太鼓型断面の材をつくり,それからくり出すようになる(太鼓型木取り)。当然後者のほうが舟が深くなって安定性もよくなり積載量も増大する。ただし,この原木を平らに割るという工程も,前述の板をつくるのと同様,楔と斧だけで行われたわけであるから,その成功率はかなり低かったと思われる。

(2)時代の推移とともに交通機関の大型化,能率化が要求されることは,太古も今も変りはない。太平洋側で刳舟に主用されたクスノキは,比較的低いところで大きく枝分れするのがその樹相の特徴である。したがって,クスノキでつくる刳舟は,幅は十分であっても長さがいま一つといううらみがある。そこで3本の材を用いて,それらを船首尾方向に継ぎ合わせた刳舟が出現する。これが複材刳舟である。この継ぎ方は,接合する部材の端面を互いに切り欠いてはめ合わせ閂(かんぬき)で抑える,入れ組み方式による例が出土している。

(3)スギ,カヤなどの針葉樹を刳舟の材料として用いる場合は,クスノキと対蹠的な難点が生ずることが考えられる。すなわち,長さには事欠かないが幅がもの足りないということである。この対策としては,刳舟を,その船体正中線(船首尾方向の中心線)に沿って縦断し,その間に刳舟と同じ厚さの板を,衣服の襠(まち)のように挿入して船の幅を広げることが考えられる。

既述したように,日本海側の刳舟の出土例が非常に少ないため,古代の単材または複材刳舟にこの手法を用いている実例はまだ確認されてはいないが,日本海側各地の小型漁船などに今も伝えられて〈オモキ造り〉と呼ばれている,上述のような船幅拡大法の存在が,この推論の根拠である。〈オモキ〉とは,挿入された厚板材(これを〈チョウ〉または〈チギリ〉と呼んでいる)によって左右両玄に分けられた刳舟部のことである。このオモキ造りの上限は現時点では明らかでないが,早ければ古墳期(前述の複材刳舟と同じころ),遅くとも平安初期には用いられていたのではないだろうか。

(4)刳舟には,大きさに関する制約のほかに,水に浮かぶ際の避けがたい宿命がある。それは,水面上に出ている玄側の高さ(乾玄)がきわめて少ないことである。重厚な浮体であるから,とっぷり水につかった浮び方になるのは当然である。この対策として,刳舟の全長にわたる広幅の厚板(〈タナ〉と呼ばれる。棚または枻の字をあてる)を両玄の上方に取り付けて波浪の打込みを防ぎ積載量の増大を図るようになる。これが刳舟式準構造船の誕生である。刳舟の舷(ふなばた)への棚の取付方法は,古くは双方の縁辺に沿って穴をあけ,これに蔓(かずら)や麻縄などを通し,添木を当てて固縛したと思われ,鉄釘や鎹(かすがい)の登場以降はそれらが用いられたであろう。

ちなみに,この刳舟式準構造船は日本独自の発想ではなく,古代~中世の先進国中国からの,朝鮮半島経由の伝来であることはほぼ明らかである。しかし,古墳期から鎌倉末期にわたる1000年ちかくもの間,時代の要請に従って,棚を2段にして(二枚棚という),舷を高くしたり,オモキ造りを採用して船の幅を広げたりしてしだいに大型化したという変遷はあったものの,船体構成の原理は一貫して刳舟式準構造船であったことは,和船の歴史の特異点として特筆すべき史実であろう。これは,日本が中世に至るまでいかに豊富な森林資源に恵まれていたかを証することにもなろう。

(5)上記のように,刳舟式準構造船がその棚の数を増し,チョウの幅を広げていくと,本来母胎であったはずの刳舟部は,船底湾曲部(ビルジ)の一部材であるかのごとき観を呈するようになる。そして,中世後期(室町期),製材用大鋸(おが)が日本にも導入されて,ようやく板の製作が飛躍的に容易になったころには,この刳舟部も厚板に置き換えられて,ここに和船も,本格的構造船と呼べるものとなる。こうして遣明船や北国船,伊勢船,安宅船などの大船が相次いで誕生したのである。

刳舟式準構造船から構造船への変身は,劇的とでもたたえたいほどみごとなものであった。没水部を刳舟にゆだね,いわば〈水の下の力持ち〉としての刳舟に支えられていた中型船が,数年を経ずして,刳舟部の大きさに制約されない堂々の大船になったのである。しかし,翻って考えてみれば,工作のもっともむずかしい船底湾曲部を刳舟にゆだねていたという,それ以前の人々の知恵にもまた脱帽したいと思う。

(6)近世江戸期に入ると,和船史上最高の傑作と思われる伊勢船および,それに軍船用の艤装を施した安宅船,大安宅船などの巨船は姿を消し(後者は徳川家康の命により強制没収・焼却された),鎖国の海に浮かぶ大型和船は,冒頭に述べたベザイ船と関船だけになる。これらの船体構造原理は,初期の構造船と大差はない。すなわち,オモキ造りの,2~3枚棚の刳舟式準構造船の,ビルジ部の刳舟部材を厚板に替えたものにほかならない。このように,和船の最終の形態であるベザイ船や関船も,原初の刳舟とみごとにつながっているのである。

狭義の和船の特徴

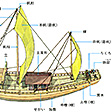

狭義の和船であるベザイ船と関船の最大の特徴は次の第1項であろうが,第2項以下も顕著な点にかぞえられよう。

(1)船体の構成原理は,洋式船や中国式船などのように竜骨,肋骨,縦通梁,横通梁よりなる骨格の外側に薄板を張るのではなく,厚板だけで船殻(せんこく)(船体の外殻)を形成し,要所要所に配した横通梁によってこれを支えるというものである。平たくいえば〈壮大なる板船〉なのである。(2)上甲板前端より斜め上方に突き出たとがった舳(みよし)(水押とも書く)を有すること。これはベザイ船の名の由来(舳(へさき)/(へ)があるからヘザイ(舳在)→ベザイ)でもある。関船のそれはことに壮大であった。(3)大きくそり上がった艫(とも)(船尾)は底ぬけで,巨大な舵を抱えるようになっていること(真の船尾は,かなり前方にあり平板である。戸立(とだて)という)。(4)ベザイ船では,上甲板(カッパという)の7割ほど(中央部,船倉の上部)は揚げ板式になっていること。したがって,水密性はかなり低く,荒天時難船の一因ともなるが,荷役にはきわめて便利で,明治期,洋式船導入ののちも和船が久しく用いられた第1の理由も,この荷役の至便さであった。(5)檣(ほばしら)は1本(ベザイ船には舳に弥帆(やほ)と呼ばれる小帆はあったがほとんど飾りにすぎない),帆は単一の四角帆で正中(檣に関し左右対称)にかかる。なお,檣は角柱で,起倒できた。(6)ベザイ船は帆走専用,関船は軍船というたてまえ上,漕帆兼用の艤装はしていたが,実際にはできるだけ帆走したようである。(7)航海計器としては,磁石(コンパス)は保有していたが,八分儀,六分儀などの天測機の使用は禁止されていたと思われること。このため〈地方(じかた)航法〉(陸地や島の姿を確認しながらの航行)によるほかなく,これが荒天時座礁難船の主因となった。

和船への外国船の影響

和船は外国船の影響をほとんど受けずに独自の発展をたどってきたといわれたこともあったが,有史以来の和船史の過半を覆う刳舟式準構造船はまぎれもなく百済船--さらにさかのぼれば中国船--を範とするものであったことは明らかである。遣唐使船のほとんどすべては,中国の大型ジャンクの貸与を受けたものであったから,これは和船の範疇(はんちゆう)には入らないが,遣明船となると,これはりっぱな和船(と称したかどうかは別として)である。ただし,その戸立造りの船首など,あるいはジャンクの影響を受けていたのかもしれない。

日本の大航海時代の主役といえば朱印船であるが,これは,洋式船と中国式船をミックスした〈暹羅船〉と呼ばれていたものに日本独自の艤装(船首部斜檣の下方や両玄の数ヵ所にある張出し窓など)を施したもので,いわば,中・洋・和を6:3:1くらいの割りに折衷したユニークな船であった。

黒船に泰平の眠りをさまされたことは事実であるが,少数の先覚者たちは,黒船に肝をつぶすようなことはなかったはずである。彼らは鎖国中も外国船への関心をもち研究をつづけていたからである。たとえば,幕府は1669年(寛文9)長崎代官末次平蔵に唐船を1艘つくることを命じ,長崎-薩摩-品川間を春風に乗って15日で走破したという記録を残している。また1786年(天明6),老中田沼意次は,洋式船の肋骨構造,中国式船の横隔壁,ベザイ船の上部構造(上甲板以上の造作)という,洋・中・和三国の船それぞれの誇る長所を巧みにとり入れた船体に,和洋折衷の帆装を備えた,〈三国丸(さんごくまる)〉という船をつくらせた。そして,ベザイ船ではとうてい航行不能とされていた冬季荒天の日本海をみごと乗り切っている。

やがて明治期,文物すべてが欧米一辺倒に変わりつつあったとき,ベザイ船だけは,その長所である荷役の至便さと建造費の安さゆえに,容易にその座を洋式船に譲らなかったのである。すなわち,日本海の北前船はいっそう大型化の一途をたどり,1000石はおろか1500~2000石を超える大船を産みつづける。一方,太平洋側の中型ベザイ船や,〈ダンベイ船〉などは,ようやく洋式船の長所をとり入れて〈合の子船〉と呼ばれるものに変身する。これは,和船の船底屈曲部を,洋式船の肋骨の一部に該当する曲り材(〈マツラ〉と称した。松の枝の曲り材を利用したからであろう)で補強したり,在来の単檣・四角帆のほかに洋式帆装の一部である船首部の三角帆(ジブ)や船尾の台形縦帆(スパンカー)を付加したり,あるいは主帆もスクーナー船の縦帆に取り替えたりしたものである。合の子船は,その後数十年間,船体が老朽化して廃船になるまで洋式船に伍して活躍したのである。

著名な和船のいくつか

(1)伊勢船と二形船 刳舟式準構造船から構造船へ脱皮して最初に登場するのがこれらの船である。伊勢船の名はその発祥の地名であろう。伊勢船と二形船(二姿船ともかく)とは,船体や上回り(上甲板より上部の造作)はまったく同一であるが,唯一の相違点はその船首の形状である。前者は逆三角形の平板状の船首(戸を立てたようなので〈戸立造り〉と呼ぶ)であるのに対し,後者は,太い湾曲した船首材(両玄の棚をこのような材で一つにまとめたのは,和船の場合,この船が最初であろう)を有してはいるが,その上端は上甲板先端(四角い箱のような)で抑えられた形になっている。船首材と箱形船首,この2種の船首形状を併有しているのが二形船の名の起源である。刳舟式準構造船から脱皮したばかりのこれらの船は,まだ刳舟式船底の残像を色濃くとどめていた。船底正中線を舳艫(じくろ)(船首と船尾のこと)一貫して縦通する〈カワラ〉(𦨞の字をあてる。シキともいう)をはじめ,棚も梁も,すべてががんじょうで堅固な,本格的構造の大船であった。

(2)安宅船,大安宅 和船史上空前絶後の本格的軍船である。上記の伊勢船や二形船は,はじめ商船--沿海用大型客船は不要であった当時(室町~安土桃山期)のことであるから,実際には荷船すなわち貨物船であるが--として建造されたものであったが,その堅固さゆえに,そして,いわゆる戦国時代という時期に遭遇したがために,やがて軍船に改装されて,水軍の主力艦となる宿命を負うことになる。これが安宅船と呼ばれるものである。ちなみに〈あたける〉とは伊勢地方の方言で,〈暴れまわる〉の意であるという。上回りや櫓(ろ)をこぐために玄外に張り出した櫓床をすべて堅固なカシの厚板で覆い(惣矢倉(そうやぐら)という),その上に2層ないし3層のやぐら(司令塔)がそそり立つ。敵の火箭(かせん)を防ぐため船体および上回りはすべて鉄板または銅板で覆われる。織田信長がつくらせた〈鉄船〉(船名不詳)の実像もこれである。また豊臣秀吉の朝鮮出兵のために集めた700余艘の水軍船隊の旗艦〈日本丸〉などは,全長34~35m,船体の深さ約3m,天守閣のようなやぐらが2基もそびえ,櫓の数100挺(ちよう),推定排水量300トンに及ぶ堂々の巨船で,これらはとくに大安宅と呼ばれた。

(3)安宅丸 1631年(寛永8),すでに隠居して大御所となっていた徳川秀忠が,〈江戸城守護の海上の砦(とりで)となさん〉と,御船手奉行向井将監に命じ,伊豆の伊東で4年の歳月を費やして,秀忠没後の35年(寛永12)に成ったもの。総長156.5尺(約48m),幅53.6尺(約16.3m),大櫓(たいろ)100挺,推定排水量1800トン,乗組員200人という,和船史はもとより,世界の木造船史にも特筆されるべき巨船であった。しかし,あまりの巨体ゆえの操船のむずかしさと,莫大な維持費とに耐えきれず,建造後50年を出ない82年(天和2)に解体されてしまった。刳舟式準構造船から脱皮して100余年しか経ていないこの時点で,洋式船や中国式船の長所を巧みにとり入れ,それに独自のくふうを加えて,これだけの巨船をつくり上げた日本の船大工と宮大工(やぐらを担当)の創意と技術は,高く評価されるべきであろう。

→船

執筆者:小佐田 哲男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「和船」の意味・わかりやすい解説

和船

わせん

古くから日本において採用されている形式の木船の総称。日本型船ともいう。ただし時代による変遷があり、大別して単材刳船(くりぶね)(丸木船)―複材刳船―準構造船―構造船という段階を経て発展してきた。以下船体構造を中心に、古代から近世までの技術的変遷を概観する。

[石井謙治]

縄文時代

出土例でみる限り、すべて1本の木をくりぬいてつくった単材刳船である。石器を使ってつくるものだけに単純な形式をとっているが、約5000年前の縄文前期以来の出土例のほとんどが、太平洋側も日本海側もともに船首尾を先細にして丸く削り出すという洗練された形式をとっているのは技術の発達および伝播(でんぱ)を考えるうえで注目に値する。使用材料は、工作しやすい点からカヤが多く用いられた。また推進具は櫂(かい)で、支点を設けずに漕(こ)ぐパドルだが、この点は小船に関する限り古墳時代でも変わりはない。

[石井謙治]

弥生時代

この時代になると、金属器の使用で工作技術は向上した。こうした技術があれば、大型の複材刳船やそれに舷側(げんそく)板をつけた準構造船への発展が想像できるが、確実な出土例がない。しかし、銅鐸(どうたく)や土器にみられる船の絵とか、この時代の大陸との往来、大陸から渡来した海辺民族のことを考えると、大型準構造船建造の蓋然(がいぜん)性はきわめて高い。

[石井謙治]

古墳時代

この時代の船の特徴は、単材刳船のほかに、二つ以上の刳船部材を接合して一隻の船にした複材刳船ないし準構造船があることと、材料にクスノキが主用されていることである。クスノキは常陸(ひたち)(茨城県)を北限とする太平洋岸や瀬戸内、九州地方に生育し、古代では直径2メートル程度の巨木がかなり豊富だったらしいことから、大型刳船用材の第一条件である太さという点に関してはもっとも優れた船材であった。しかしその反面、低いところで枝分れし、長い材が得られない欠点もあって、結局長さの不足を補うため、二つ以上の刳船部材を接合する構造で大型船を建造した。この幅の広い複材刳船に舷側板を接合して準構造船にすれば、耐波性も積載量も大幅に増大し、推進具も支点を設けた効率のよいオールが使え、朝鮮経由の中国との交通には十分使用できたと思われる。

なお古墳時代の船舶資料には古墳壁画の船が少なからずある。それらはすべて耐波性の高いゴンドラ形に描かれていて、当時は単材刳船・複材刳船・準構造船の区別なく、この形式が普及していたことを示している。

[石井謙治]

奈良~鎌倉時代

遣唐使船

7世紀後半における律令(りつりょう)国家の形成は、それまで以上に中国文化への傾斜を深め、遣唐使という直接的な文化導入の手段をとるようになった。650年(白雉1)安芸(あき)国で建造させた百済(くだら)船2隻が第二次遣唐使用だとすれば、その名からしても在来の準構造船とは別系統の、おそらくは中国南朝系の大型ジャンクであったことは想像にかたくない。むろん船型・構造とも不明だが、現実は特別な大船を必要とした国際情勢であった。つまり対新羅(しらぎ)関係が悪化して従来の大型準構造船による朝鮮の西海岸沿いの航路(北路)をとることができず、九州から東シナ海を横断して一気に中国に達する航路(南路)をとらざるをえなくなったことである。この航路をとると、荒天時の避難は不可能だし、一船100人以上の食料・水は途中で補給できないから大量に積み込む必要がある。そこで航洋性に富む大船が必要となり、大型ジャンクの建造となったものであろう。船の大きさはおそらく長さ約30メートル、幅約8メートル程度の太い船で、150トン積み程度が必要だったであろう。

[石井謙治]

国内航路の船

画期的な遣唐使船建造は、従来の造船技術に好ましい影響をもたらしたかもしれないが、明確な形ではその傾向はみられず、遣唐使廃止(894)はその技術をも断絶させてしまった。もっとも律令下の官物輸送や荘園(しょうえん)年貢の輸送が中心の海運では、遣唐使船のような大船を必要とするほどのことはなく、いきおい大型でも20~30トン積み程度の伝統的な準構造船を主用する結果になっていた。また瀬戸内海を中心とする航路が平穏であったことから、商品流通量が飛躍的に増大しない限り大型の構造船は不必要だったわけで、平安~鎌倉時代の海運の主力が刳船主体の準構造船だったのは当然であるといってよい。なお、この時代の推進具は櫂から櫓(ろ)にかわって効率を高め、舵(かじ)もまた中国式の船尾舵に発展している。

ただ鎌倉時代になっても複材刳船や準構造船が主用されているのは、著しい技術的停滞に違いない。それは前に述べた海運事情にもよるが、もっと重要なことは、これらクスノキを用いた刳船構造が堅牢(けんろう)で耐久力があったということである。国家権力を傾けてつくった遣唐使船の脆弱(ぜいじゃく)さが、未消化の構造船技術ゆえのものであったとすれば、手慣れた刳船技術を主用して長期の使用に耐える船をつくるほうが、どれほど経済的で実用的だったかしれないからである。

他方、クスノキの生育しない日本海沿岸では、スギなどの素材を生かした別系統の複材刳船技術が展開されていた。クスノキのように太くはないが、すなおで長いスギ、ヒノキなどを使い、船首から船尾までを通した片舷の刳船部材を左右二つつくり、その間に船体の幅を広げるための船底材を入れて結合するものであった。そしてその発展型として、近世前期までこの地方の主力廻船(かいせん)であった羽賀瀬船(はがせぶね)や北国船(ほっこくぶね)などのような面木(おもき)造りという特徴的な技術に転じていったものである。

[石井謙治]

室町時代

遣唐使船廃止で断絶した大型構造船技術は、13世紀以降しだいに活発化する対宋(そう)貿易によって新たな芽を吹くに至った。建長寺(けんちょうじ)、住吉神社、天竜寺などの派遣船が大きな利潤を目的としている以上、大船はどうしても必要であり、もうこのころには国内海運の商品流通量の大幅な増加があって、刳船技術を脱した大型構造船の建造が始まっていたとみなくてはならない。また、それだからこそ15世紀初頭に始まる頻繁な遣明船(けんみんせん)の往来が可能となったのであり、さらには1000石積み前後の大船が国内海運にも登場するようになるのである。

ところで、遣明船がとった航路は、その昔遣唐使船がさんざんな目にあわされた大陸への直航路であった。だが、遣明船はさしたる苦労もなく往来しているし、といって遣唐使船のように特別の船をつくったわけでもない。少なくとも1432年(永享4)以後では瀬戸内や北九州の大型商船をチャーターし、これを多人数が乗り組めるように改装したものにすぎなかった。この事実こそ、国内海運用の普通の商船が東シナ海を直航する遣明船に転換できるほど優れた船質だったことを証明するもので、当時の構造船技術の水準の高さを裏づけるものといってよい。しかも、先進的な中国の造船技術に頼らず、日本独自といえる構造船技術によっているところに、室町時代が造船技術史上の画期とされる理由がある。

遣明船の船体の技術的な特徴は、第一に船体の長さのわりに幅が広く、刳船式船底の準構造船ではとうていつくりえないものであること、第二に幅広い枻板(たないた)と多数の船梁(ふなばり)とで構成することで、これらは二形(二成)船(ふたなりぶね)、伊勢船(いせぶね)、弁才船(べざいせん)などといった、後の典型的な和船の構造的基礎がすでに確立されていることを意味している。また帆装は伝統的な莚(むしろ)の四角帆を用い、ここにも中国の影響はみられない。なぜはるかに優れた中国式の帆装を採用しなかったのか理解に苦しむが、この点に関する限り遣唐使船より退歩しているといわれてもしかたがない。

[石井謙治]

桃山・江戸時代

朱印船

先に室町時代に確立した構造船には中国の影響がみられないと述べたが、これは後期倭寇(わこう)の基地化した松浦地方(長崎県)を別にしての話である。この地方の中国技術導入が朱印船貿易時代を迎えて開花し、17世紀初半の荒木船(あらきぶね)、末次船(すえつぐぶね)、末吉船(すえよしぶね)などに代表される日本前(まえ)とよばれた大型航洋ジャンクを完成したものと思われる。この日本前は合の子船(あいのこぶね)(東西技術の折衷の意)を意味するミスツイス造りともいわれ、船体は中国式を基本にして船尾や舵に西洋の典型的な航洋船であるガレオン船の構造を交え、船首楼や船尾楼は和洋折衷、帆装が中洋折衷というように、中国式ジャンクにガレオン船の技術を広範に取り入れたものであった。大きさは400~500トン程度からそれ以上の大船もあり、航洋性でも帆走性でも中国式ジャンクを凌駕(りょうが)し、ガレオン船の域に迫るものがあったと思われる。しかし鎖国政策で不必要になって建造は停止され、せっかくの航洋船技術も、その後の和船技術のうえに生かされずに終わってしまった。

[石井謙治]

近世的廻船の完成

近世初期の商品流通は比較的狭い領域的なものだったため、造船技術も閉鎖的であり、それぞれの地方の風土的条件のもとに独自の技術を保っていた。それは基本的には準構造船から構造船への移行を遂げながら、その地方の海況に応じた凌波(りょうは)性、漕櫓(そうろ)性、帆走性あるいは使用材料の制約といった諸条件を満たすものであった。したがって当時の主流が室町時代に確立した瀬戸内中心の構造船技術であっても、北国地方のように瀬戸内や太平洋岸との技術的交流の少ない地方では、伝統的な技術を生かした特徴的な船をつくっていたのである。当時、各地方で主流的役割を果たしていた大型廻船(かいせん)をあげてみると、瀬戸内・九州方面の二形船・弁才船・あだて、伊勢・東海地方の伊勢船・二形船、北国地方の羽賀瀬船・間瀬船(まぜぶね)・北国船・組船、琵琶(びわ)湖の丸子船などがあり、いずれも四角帆1枚の古典的帆装のため、順風を得ないときは帆を降ろして櫓で推進するという中世的廻船の域を脱しないものであった。

ところが、寛文(かんぶん)期(1661~73)ごろの全国的海運網の整備に対応して、瀬戸内や九州の弁才船は四角帆1枚ながら船型、帆装などに改良を加えて帆走性能を向上させ、ある程度の逆風帆走も可能な帆走専用の近世的廻船に脱皮するに至った。これにより18世紀以後は航海日数の短縮化を実現すると同時に、乗組員を4割がた減じるなど、著しい経済性の向上を実現し、たちまち在来の諸船型を圧倒して廻船の主座につく結果になった。

このように近世的廻船の典型となった弁才船は、木割(きわり)術の普及と使用木材の広域流通の影響もあって、全国的に流布し、至る所で建造されるようになった。たとえば、菱垣(ひがき)廻船や樽(たる)廻船もこの弁才船だったし、日本海の北前船(きたまえぶね)も18世紀以降は羽賀瀬船や北国船にかわって弁才船化していった。

その特徴は、船底材の先端に棒状の船首材、後端には幅広い戸立てをつけ、これに加敷(かじき)、中枻(なかだな)、上(うわ)枻という3段の外板と多数の船梁を組み合わせて構成する板船構造で、これが、西洋型船のように竜骨と肋骨(ろっこつ)で骨組をつくり、その上を幅の狭い外板で張り詰めてゆく合理的構造とは根本的に設計思想を異にする点であった。

[石井謙治]

軍船との関連

前記の弁才船の構造は、基本的には室町時代末期に完成したとみられる二形船や伊勢船と変わらなかったが、それは戦国時代に発達の頂点に達した軍船の場合でも同様であった。当時もっとも強力な軍船であった安宅船(あたけぶね)は、船体自体は二形船や伊勢船のような代表的な大船構造のままで、ただ矢倉など上回り構造を戦闘向きに艤装(ぎそう)したにすぎないものであった。しかし1609年(慶長14)徳川幕府による諸大名の安宅船所有禁止のあとは、軍船の主力は500石積みを限度とする戦闘力の弱い関船(せきぶね)に移った。関船は早船(はやぶね)の別称をもつように、とくに速力を重視して、尖鋭(せんえい)な船首と安宅船よりもはるかに細長い船型をもっていたが、構造的には安宅船同様、弁才船と基本的な違いはなかった。

以上のように、江戸時代では弁才船に代表される廻船形式と、関船に代表される軍船形式とが主流をなしていた。構造上はいずれも幅の広い長大な枻板や航(かわら)を必要としたが、それらを一材でつくりだすことはとうてい不可能であった。そこで、何枚もの板をはぎ合わせて所要の寸法の大板を作成したが、このはぎ合わせの技術は縫釘を使う和船特有の巧妙なもので、これによって猪牙(ちょき)、伝馬(てんま)の小船から1000石、2000石積みの大船に至るまで、ほぼ同じ構造で建造することができたのである。このはぎ合わせ技術こそ和船技術の真髄ともいうべきものであって、本来小船向きでつくりやすい板船構造を、そのまま大型船にも使えるように開発された手法といって過言ではない。

[石井謙治]

ローカル型廻船

すでに述べてきたように、弁才船の全国的進出によって近世後期には姿を消してしまった廻船も二、三にとどまらなかった。また滅亡に瀕(ひん)しながら、地方的廻船として細々と生き続けたものもあった。前者の代表が日本海方面の北国船だが、近世初期すでに1000石積み以上の大船を建造するような、いわば当時第一流の技術に達していた船であった。その船体構造は中世以来の面木(おもき)造りの発展形式で、航や枻板のはぎ合わせには「ちぎり」と「たたら」を使うという北国地方独特の手法を駆使し、船型的にも丸い船首に大きな特色があった。しかし経済性に欠けるため、最後まで残ることができなかった。また後者の代表には、同じ地方の羽賀瀬船があげられる。この船の基本構造は北国船とよく似ており、帆走性能の低さのために弁才船に圧倒されたが、きわめて頑丈な船体が、岩礁の多い北国地方に適しているとあって、若狭(わかさ)(福井県)、丹後(たんご)(京都府)あたりの中小のローカル廻船に幕末まで使われていた。しかしその建造は明治以後まったくとだえ、木割書(きわりがき)や図面すら残っていないありさまなので、北国船同様わずかな船絵馬や断片的史料によってようやく概略がつかめているにすぎない。

[石井謙治]

明治時代以後

明治政府は、国内海運の近代化を意図して大型和船のかわりに洋式帆船を主用しようとしたが成功しなかった。そこで1887年(明治20)以後は、500石積み以上の和船の建造禁止に踏み切った。しかし現実には、和船に洋式帆船の技術を取り入れた折衷式の合の子船の全盛時代を現出し、これが昭和初期の機帆船時代へと移行した。

他方、小型和船は制約外のため沿岸漁船として近年まで全国的に使用され、どうにか和船の姿をとどめていたが、これも主流は合成樹脂使用のFRP船(プラスチック船)にとってかわられ、今日ではほぼ滅亡に近い状況となっている。

[石井謙治]

『石井謙治著『日本の船』(1957・東京創元社)』▽『石井謙治著『図説和船史話』(1983・至誠堂)』▽『石井謙治著『海の日本史再発見』(1987・日本海事広報協会)』▽『橋本徳寿著『日本木造船史話』(1952・長谷川書店)』▽『須藤利一編『船――ものと人間の文化史』(1975・法政大学出版局)』▽『東海大学海洋学部編『海と日本人』(1977・東海大出版部)』

百科事典マイペディア 「和船」の意味・わかりやすい解説

和船【わせん】

→関連項目櫓

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「和船」の意味・わかりやすい解説

和船

わせん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「和船」の解説

和船

世界大百科事典(旧版)内の和船の言及

【合の子船】より

…文字どおり,和洋折衷の船で,江戸時代末のころから昭和の初めまで,沿海用運搬船として全国で盛んに用いられた。洋船に比しての和船の欠陥を痛感した明治政府は,1885年〈五百石以上の日本型船新造禁止令〉(1887施行)を発して,和船を廃し洋船を積極的に導入することを策したが,船主,船頭の多くは,建造が簡易で船価も安く,荷役の便利な和船を捨てきるにはしのびないとし,いろいろの抜道を講じてその延命を図った。ただし,帆装に関する限り洋式が優れていることは衆目の認めるところであったので,船体は和船,帆は洋帆という珍妙な船が誕生した。…

【漂流】より

…漂流中死亡した者が多く,幸い異国に漂着または異国船に救助されて帰国した者もあった。江戸時代にとくに多いのは,日本のおかれている自然条件すなわち海流と気象をはじめ,鎖国の影響,経済や都市の発達,和船の構造上の欠陥などの理由があげられる。季節的には旧暦10月から1月までの4ヵ月間に最も多く,北西季節風の卓越する時期であった。…

※「和船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...