関連語

山川 日本史小辞典 改訂新版 「居坐機」の解説

居坐機

いざりばた

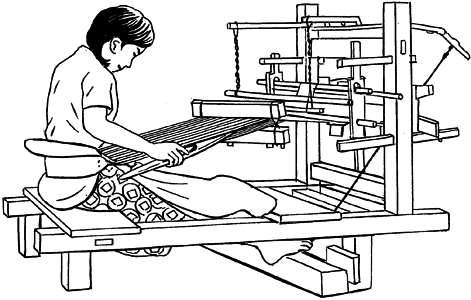

技術的に原始機と高機(たかばた)の中間に位置する手織機。腰をかける位置が低いので地機(じばた)ともいう。5世紀頃,絹織用の高機と同時期に日本に伝来したとされる。機台が斜めにたちあがる西日本型と,水平な東日本型がある。庶民衣料の麻織物,のちには絹・綿の生産用にまで盛んに使われたが,明治期に織物生産が発展すると高機が木綿織にも用いられるようになり,しだいに消滅。現在,国重要無形文化財指定の結城紬(ゆうきつむぎ)や越後縮(ちぢみ)などで使われる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...