精選版 日本国語大辞典 「箱棟」の意味・読み・例文・類語

はこ‐むね【箱棟】

世界大百科事典(旧版)内の箱棟の言及

【社寺建築構造】より

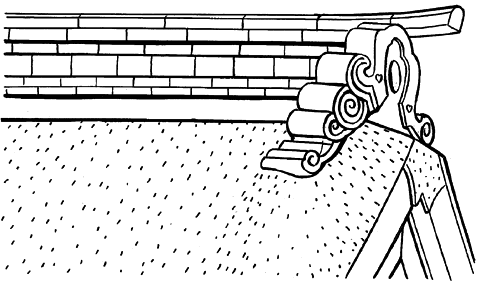

…棟の端には鴟尾(しび)あるいは鬼瓦を置き,または鳥衾(とりぶすま)をのせる。檜皮葺きや柿葺きの棟は,近畿地方では瓦を積んだ瓦棟が多く,他の地方では木でつくった箱棟が多く,両端には外形が鬼瓦に似た鬼板を用いる。鬼瓦や鬼板のかわりに,円筒形の経巻(きようのまき)と呼ばれるものを3個のせた獅子口(ししぐち)が,唐破風(からはふ)などに使われる。…

【民家】より

…茅葺き屋根では,棟を杉皮で覆い,竹などで簀巻(すまき)にするのが普通であるが,棟の上部に反りをもたせたもの(出雲地方),押えとして〈くら〉〈うま〉などと呼ばれる交差した木を置くもの(高千穂地方,丹波地方)などがある。また茅の束を横に渡したものや,〈くれぐし〉といって板の上に土を盛ったもの(関東地方),雁振(がんぶり)と呼ぶ瓦を置いたもの(徳島県,佐賀県),箱棟(はこむね)と呼ぶ小屋根を置いたものなど,いろいろな形式がある。棟端の飾りとしては,〈みんのす〉という馬の耳のような飾りをつける佐賀県の民家,板葺き屋根の端に〈烏威(からすおどし)〉と呼ぶ独得な飾りをつける長野県松本平の民家などがある。…

【棟】より

…隅棟が1本で通らず先端に短い棟が付くものを稚児棟という。瓦を積んだ瓦棟のほか,檜皮(ひわだ)葺きや柿(こけら)葺きの屋根にみられる厚板を箱形に組んだ箱棟,茅葺き屋根の杉皮,木,竹などで造った棟(東日本では〈ぐし〉という)がある。棟の末端には雨仕舞と装飾をかねて鬼瓦,獅子口,鴟尾(しび),鯱(しやち),鬼板などを付け,大棟の上には神社では千木(ちぎ),堅魚木(かつおぎ)(鰹木)を飾り,寺院では中央に宝珠を置くものもある。…

※「箱棟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...