翻訳|subset

関連語

精選版 日本国語大辞典 「部分集合」の意味・読み・例文・類語

ぶぶん‐しゅうごう‥シフガフ【部分集合】

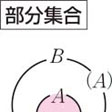

- 〘 名詞 〙 集合Aの要素のいずれもが集合Bの要素になっているときAはBの部分集合であるという。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「部分集合」の意味・わかりやすい解説

部分集合

ぶぶんしゅうごう

subset

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「部分集合」の意味・わかりやすい解説

部分集合

ぶぶんしゅうごう

subset

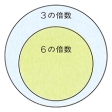

物の集まりであって、一つの物がその集まりに入っているか否かが明白であり、かつ、その集まりから二つの物を取り出すと、それが相等しいか相異なるかを識別することができる、つまり、異同弁別が可能のとき、その物の集まりを集合とよぶ。集合を表すのに文字A、Bなどを使い、集合を構成する物を要素または元(げん)という。二つの集合A、Bにおいて、集合Aの要素がすべて集合Bの要素に含まれるとき、AをBの部分集合といい、記号A⊂Bで表すことがある。この場合、AとBが一致してもよい。AとBが一致しない、つまりAが完全にBの一部分のとき、AはBの真部分集合という。たとえば、6の倍数の集合は、3の倍数の集合の(真)部分集合である。

[古藤 怜]

世界大百科事典(旧版)内の部分集合の言及

【集合】より

…否定の記号はまだほかにもあり,また,∈に限らず,いろいろな場合の否定に同様に使われるので,今後本稿では,否定には|を加えたものを使うことにする。 二つの集合M,Nについて,(1)Mの元は必ずNの元でもあるとき,MはNの部分集合であるといい,M⊆N,N⊇M,M⊂NまたはN⊃Mで表す。(2)M⊆NかつN⊆Mのとき,すなわち,Mの元全体とNの元全体とが同じであるとき,MとNとは同じ集合であると考え,M=Nで表す。…

※「部分集合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...