化学辞典 第2版 「電界電子顕微鏡」の解説

電界電子顕微鏡

デンカイデンシケンビキョウ

field emission microscope

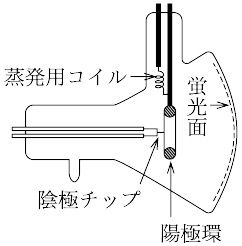

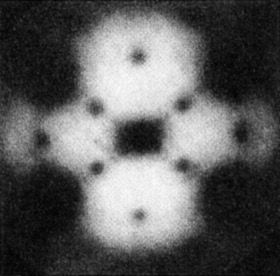

FEMともいう.E.W. Müllerが1937年に発明した顕微鏡である.図のようにとがった試料金属針を超高真空中に置き,負の高電界をかけると,トンネル効果により針先より電子が放出される.この放出電子は蛍光面を光らせ,試料表面の各局所の仕事関数と電界強度に応じた明暗の像を示す.この電子像は試料先端の気体吸着などによりいちじるしく変化を受けるので,それを仕事関数の変化に帰し,吸着状態や触媒作用の研究に利用される.放射拡大される倍率は 105 以上に達するが,分解能は約2 nm といわれる.超高真空中で行われるので,清浄表面の研究ができる.また試料温度範囲は広く,液体ヘリウム温度(約4 K)から試料の耐えうる温度まで可能である.ただし,高い温度では熱電子放出が加わる.次の図には,その装置の構造と,W試料のFEM像を示した.像の中心は(110)面となっている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報