翻訳|microscope

精選版 日本国語大辞典 「顕微鏡」の意味・読み・例文・類語

けんび‐きょう‥キャウ【顕微鏡・見微鏡・検微鏡】

改訂新版 世界大百科事典 「顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

顕微鏡 (けんびきょう)

microscope

微小な物体を拡大して観察することを目的とした装置。広義には,電子線を利用する電子顕微鏡,イオンを利用するイオン顕微鏡なども含むが,単に顕微鏡といえば光を利用した光学顕微鏡を指す。光学顕微鏡は,対物レンズによって微小な物体の拡大された実像を作り,これを接眼レンズによってさらに拡大しながら明視の距離に虚像を作るものである。この対物レンズと接眼レンズ両者の組合せによって形成されるいわゆる複式顕微鏡は,オランダの眼鏡師ヤンセン父子(Hans JanssenおよびZacharias Janssen)によって1590年から1609年ころにかけて発明されたといわれ,この複式顕微鏡が今日のすべての顕微鏡の基本的構成となっている。これに対して,1個あるいは数枚の組合せであっても,単一の凸レンズによって物体を拡大して見るいわゆる虫眼鏡などのルーペ形式のものを単式顕微鏡という場合もある。しかし,ルーペ形式のもので倍率を上げるためには,短い焦点距離の凸レンズによって拡大された虚像を明視の距離に作らねばならず,高倍率化とともにレンズと試料が人間の目にひじょうに接近せざるを得ないこと,視野がせまくなることなどの原理的難点のために限界がある。

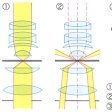

これに対し複式顕微鏡形式は,まず焦点距離の短い対物レンズで試料の拡大された実像を鏡筒の上端近くに作り,これをさらに接眼レンズによって明視の距離に拡大された虚像として作るもので,このとき目と試料とは少なくとも鏡筒長だけは離すことができて観測は容易になる。また接眼レンズの機能は単純にいえばルーペそのものであるが,視野の周辺の光を効果的に目に導く視野レンズ(フィールドレンズ)の機能もかねる。

顕微鏡の性能はほとんどその対物レンズで決定されるといっても過言ではなく,顕微鏡の歴史はまたその対物レンズの歴史であるともいえる。対物レンズの先端に平凸レンズを,物体側にレンズの平面側をおいて配置するのはイタリアのアミチGiovanni Battista Amici(1786-1863)に始まるとされている。またコマ収差のない像を得るための重要な不遊点の発見はイギリスのリスターJoseph Jackson Lister(1786-1869)によるといわれているが,これは後にE.アッベによってコマ収差除去のため正弦条件として理論化された。

対物レンズで発生する色収差の除去も大きな問題であり,この点も望遠鏡と共通しているが,古くはクラウンガラスとフリントガラスの組合せによる2色の色消し,いわゆるアクロマートから始まり,光学材料の発達にともない,現代の3色について色収差の十分に補正されたアポクロマートレンズにまで到達するのである。顕微鏡対物レンズの性能を表す分解能には,幾何光学的収差をいかに良好に補正しても光の波動性にもとづく限界がある。これを最初に理論的に解明したのもアッベであって,その回折理論は顕微鏡理論の基礎を作ったといえる。

光学顕微鏡は生物,医学,鉱物,金属工学をはじめ農業,水産,工業に広く用いられている。とくに顕微鏡対物レンズの光線を逆行させれば,物体を拡大する代りに縮小投影することができて,この延長線上に今日の半導体産業の基礎をなすリソグラフィー技術が築かれたということができる。

執筆者:小倉 磐夫

顕微鏡の発達と生物学

顕微鏡は16世紀末から17世紀初めにかけての発明以後,ガリレイらの改良をへて,主としてイタリアとオランダで作られ,17世紀中ごろにはかなり普及していた。そのなかで際だった成果はイギリスのR.フックによる細胞の発見であった。彼はコルクの薄片や木炭の断面を観察して,そこに細胞を発見し,詳細な描写を《ミクログラフィアMicrographia or Physiological description of Minute Bodies》という書物にして,公表した(1665)。しかしフックの意図は,コルクや木炭の細胞的構成によって,コルクが軽く弾性に富みじょうぶであるわけや,また木炭の断面の黒く輝く理由を説明しようとすることにあり,生物学的関心とは隔たっていた。植物体での顕微鏡的研究の最初の成果はむしろイギリスのグルーNehemiah Grewによる《植物の解剖》(1682)にあったといえる。

他方,オランダのA.vanレーウェンフックは小型の単一レンズ装置で血液細胞(赤血球)や原生動物を観察し細菌の発見にまで達していた。また,イタリアのM.マルピギーは毛細血管の末端の連絡を発見し,血液循環説に支持を与えた(1675)。同じころオランダのR.deグラーフは卵細胞を発見していた(1668)。

このように動物では遊離細胞が主として観察され,なかでも赤血球の観察がよく行われたのは,当時の顕微鏡がまだきわめて不完全なものであったうえに,試料作製技術も未発達であったためである。とくにレンズ系には収差の大きいものが用いられていたために有効な利用には限界があり,そのために,新発見の継続的な蓄積はなされず,17世紀から18世紀にかけて,顕微鏡観察での新しい発展は低迷していた。

しかし顕微鏡への期待は大きく,18世紀に入ってドイツのL.オイラー,イギリスのドロンドJ.Dollondらは,異種のガラスで作ったレンズを組み合わせることによって色収差を除く可能性があることを発見した。これは直ちに成果を生むことにはつながらなかったが,光学ガラスの研究と改良に見通しが与えられ,18世紀末(1791)に至ってオランダのビールドスナイダーF.Beeldsnijderによって色収差なしの複合レンズをもった高倍率の顕微鏡が初めて作られた。これは1830年代に入ってさらに改良され,46年にはカール・ツァイス社が設立されて,顕微鏡が商品として市場に現れるようになった。このころにはまた,解剖学の組織固定や染色の技術がとり入れられ,組織や細胞レベルの観察研究が飛躍的に発展しはじめ,細胞説(1838,39)の提唱を迎える素地をつくった。このことは,試料作製技術の改良にも拍車をかけ,19世紀後半にはパラフィン切片法,多重染色法,永久プレパラート作製法などが開発され急速に進歩した。こうした流れのなかで,受精(1841),有糸分裂(1867),染色体数一定の法則(1887-88),減数分裂(1887)などの発見があり,染色体の縦裂(1883,84),分裂装置(1879,80,82)の詳細な研究がなされ,原生動物が単細胞生物であること,精子,卵子も単一の細胞であること,などの認識の確定と相ともなって細胞説を現代生物学の基礎として確立するとともに,メンデルの遺伝法則の再発見への条件をととのえることとなった。

またそのころ,物体の透過光でなく物体によって反射または回折した光だけを観察することによって,レンズ系の解像力の限界以下の微細な粒子の存在を明らかにする暗視野集光装置が開発された。また,レンズ系に偏光子と検光子を挿入することによって,結晶の光学的異方性,複屈折性をしらべる偏光顕微鏡が生物試料にも用いられ,デンプンや細胞壁の構造の研究に利用されるようになった。偏光顕微鏡はその後生細胞の観察にも適用され,核分裂の紡錘糸,星状糸の研究などにも効力を発揮した。

1950年代からは,直接光と回折光の波の位相のずれを明暗の差に変える位相差顕微鏡が普及し,生細胞の観察に利用され,とくに生細胞内での染色体,ミトコンドリア,ゴルジ装置などの研究に寄与した。その後さらに,位相差顕微鏡の欠点を補った微分干渉顕微鏡がつくられ,比較的厚い生材料の光学的断面の観察が可能となり,細胞の生理学的研究に用いられるようになっている。また,改良された光源と落射型集光装置をそなえた蛍光顕微鏡は,免疫学の成果を利用して,細胞内における特異的なタンパク質,核酸などの存在を観察することを可能とし,電子顕微鏡とともに細胞研究の重要な手法となっている。

執筆者:佐藤 七郎

構成

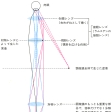

顕微鏡の構成の基本は,対物レンズと接眼レンズ(アイピース)であるが,これらを両端に取りつける鏡筒,対物レンズの変更を容易に行えるレボルバー,試料を保持する載物台(ステージ),試料を照明する照明用集光光学系(コンデンサーシステム)がアームによって安定な台の上に支持されている。精密にピントを合わせるために粗動および微動の2段階操作を行うハンドルがあり,これを回すことにより対物レンズと接眼レンズは鏡筒と一体として上下移動が行える。また試料照明用光源を内蔵しているものも多い。

対物レンズの胴付(フランジ)面から接眼レンズを支える鏡筒上端までの長さを機械的筒長と呼び,日本ではJIS規格で160mmに定められているが,外国ではメーカーにより異なる。

顕微鏡の倍率は対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率の積となる。日本で用いられる対物レンズの倍率は4,5,10,20,40,60および100などが一般的である。接眼レンズの機能は基本的にはルーペであり,倍率はその焦点距離で明視の距離(一般に250mmとされる)を割った値となるが,5,10,15,20が一般的な値である。レンズに×10と刻まれていればこれは10倍を意味する。

顕微鏡の性能

(1)分解能 単純に対物レンズと接眼レンズの組合せで総合倍率を上げても,必ずしも試料の微細部の情報が読み取れるとは限らない。実際にどの程度まで試料の微細部が見えるかを表すのが分解能で,試料物体上分離して識別可能な最も近接した2点間の距離で表す。対物レンズの収差が十分補正されていたとしても,光の波動性のために物体の1点は幾何学的な1点に集光せず,エアリー円板Airy diskと呼ばれる円内にひろがる。このエアリー円板の半径は光の波長λに比例し,後述のレンズの開口数(NA)に反比例し,0.61λ/NAで表される。試料物体がみずから発光しているような場合,物体上の各点は独立な点光源と考えられ,このような場合インコヒーレントであるというが,その際の分解能はエアリー円板の半径そのものに等しい。分解能を向上(値を小さく)するためには,開口数を増大するか波長を短くすることになる。この目的のために波長の短い紫外線を利用した紫外線顕微鏡が用いられることもある。

(2)開口数 対物レンズの光軸上物体の1点から発してレンズに入る光線のうち光軸となす最大傾角をu,また物体と対物レンズ間の媒質の屈折率をnとすると,nsinuを開口数と呼ぶ。前述のように対物レンズの分解能は開口数に反比例するので,分解能を向上するために開口数の増大がはかられる。屈折率nは媒質を空気とすれば1であり,uは数学的には90度でsinuが最大値1となるが,現実にはここまでは不可能で,uは70度付近,sinuにして0.95あたりが限度となる。しかし問題とする媒質に空気の代りに液体を満たして開口数を増大させるという考えが,1840年アミチ以来行われており,これを液浸という。通常は液体として屈折率1.515のセダー油が用いられ,NA=1.4程度までが実現する。

(3)分解能と総合倍率 顕微鏡の分解能は対物レンズによって決まるが,これに適当した接眼レンズを組み合わせて過不足なく微細部を目で見ることが必要である。アッベ以来開口数の500倍から1000倍相当の総合倍率がよいとされている。

(4)コヒーレントとインコヒーレント 顕微鏡の試料物体はみずから発光するものは少なく,他の光源の光を照明光学系により導入している。このため物体上の近接した2点から発する光波はインコヒーレントではなく,むしろその位相に相関のあるコヒーレントな状態に近いと考えるべき場合が多い。完全にコヒーレントな照明下の分解能はインコヒーレントの場合の2倍,すなわち1.22λ/NAに低下する。実際の顕微鏡の分解能は対物レンズのみでは決まらず,照明光学系とその照明法を含めて考えなくてはならないが,コヒーレントとインコヒーレントの中間の部分的コヒーレントとみなすべき場合が最も多い。

種類

(1)生物顕微鏡 生物試料をプレパラート標本にして透過光で観察するもの。スライドグラスの上の試料薄片はしばしば染色され,カバーグラスに覆われた状態で光が対物レンズに入る。したがって生物顕微鏡用対物レンズは厚さ0.17mmのカバーグラスが間に入ることが前提として設計されているのが特徴である。

(2)金属顕微鏡 金属試料のように不透明な物体表面の観察のためのもので,対物レンズと接眼レンズの中間にハーフミラーをおき,これにより導入された照明光で試料表面を照らし(落射照明),その反射光を観察する。対物レンズはカバーグラスを前提にしない設計であり生体用のものと異なる。

(3)偏光顕微鏡 照明光学系側に偏光子(ポラライザー)が入れられ,偏光で照明された標本を,対物レンズと接眼レンズの中間に検光子(アナライザー)を入れて観察するのが基本であり,結晶試料の観察に用いられる。

(4)干渉顕微鏡 試料の透過あるいは反射によって生ずるわずかな光路差を干渉縞あるいは干渉色にして観察するもので,物体表面の凹凸や薄膜の厚さを観察するのに利用される。

(5)位相差顕微鏡 染色しない生体透過試料のように,透過率はほとんど一様だが,場所により屈折率の変化している物体の透過光はそれに応じて位相が変化する。この位相変化を濃度差に変換して観測するものが位相差顕微鏡で,発明者であるオランダのゼルニケFrits Zernike(1888-1963)はこの業績によりノーベル物理学賞を受賞した。

(6)双眼実体顕微鏡 対物レンズは1個だが,プリズムにより2個の接眼レンズに光路を分割し,両眼を用いた観察ができるようにしたもの。観察しながら試料台上で作業しやすいように,対物レンズと試料間の距離(作動距離)を大きくとってあることが特徴である。このため対物レンズの倍率は1から4程度に低く,接眼レンズの方がずっと高倍率となる。半導体産業などで多く用いられる。

(7)投影顕微鏡 接眼レンズを用いて個人で観察する代りに大型のスクリーンに投影して観察するもの。観察者の目の疲労が少なく,同時に多人数による観察などが可能という特徴があるが,強光で照明する必要があり試料の損傷が起こりやすく,レーザーを用いた輝度増幅が研究されている。

(8)その他 微粒子を含む媒質中に斜めに光を入射し,暗い視野中にティンダル現象によって輝く微粒子を観察する暗視野顕微鏡(限外顕微鏡ともいう),紫外線照射によって物体から発生した蛍光を観察する蛍光顕微鏡などもある。

執筆者:小倉 磐夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

顕微鏡

けんびきょう

microscope

光学系によって物体の拡大像の観察を可能にする装置。

顕微鏡の光学系

焦点距離が短い対物レンズと、焦点距離が数センチメートルの接眼レンズからなる。対物レンズは、焦点よりすこし外側にある物体の倒立実像を接眼レンズの前側焦点近くに生ずる。接眼レンズは、虫めがねのように、対物レンズによって生じた像を拡大して観察させる。対物レンズ、接眼レンズの焦点距離をそれぞれfo、feとし、顕微鏡の光学的筒長といわれる量をΔ、肉眼の明視の距離を250ミリメートルとする。対物レンズの倍率はΔ/foで、接眼レンズの倍率は250/feで与えられる。したがって顕微鏡の総合倍率は250Δ/fofeで与えられる。Δは機械的筒長といわれるものに近い。対物レンズは顕微鏡の性能を左右する重要な働きをする。顕微鏡の性能は倍率のほかに開口数とよばれる量によって支配される。開口数が大きいほど、対物レンズが微小部分を分解する能力(分解能)が大きくなる。またこの分解能を発揮するためには、収差をよく補正することが必要である。中心部の像をよくするには、球面収差、コマ収差とよばれる収差を補正する必要があり、そのためには正弦条件とよばれる条件が満たされる必要がある。また色収差という収差を補正しなければならない。色収差を補正した対物レンズはアポクロマートとよばれる。高倍率の対物レンズではもっとよく色収差を補正することが必要で、そのような対物レンズはアポクロマートとよばれる。

また高倍率の対物レンズでは、収差補正および分解能をあげる目的から、観察試料と対物レンズの前面の間の空間を適当な液体で満たす。これを液浸法といい、このようにしてつくられた対物レンズを液浸対物レンズという。試料に適当な光を送り込むために照明装置を必要とする。このため、低倍率の顕微鏡では、試料ステージの下に平面鏡か凹面鏡の反射鏡を置き、天空や窓などの一様な明るさのものを試料面に結像する。高倍率の顕微鏡では、コンデンサーとよばれる光学系をステージの下に備えており、試料面を対物レンズの開口数に見合う広がりの光線束で照らすようになっている。

[三宅和夫]

顕微鏡のいろいろ

顕微鏡は、その用途、使用される光の波長、利用される原理などにより分類される。

もっとも普通の顕微鏡は、生物などの透明試料を観察するための生物顕微鏡である。光をステージの下から透過させ、試料各部の吸収の差により像に明暗のコントラストを生ずる。金属のように不透明な試料は、反射光によって観察する必要があり、そのため顕微鏡の側から照明光を送り込む垂直落射照明装置を備えた金属顕微鏡が用いられる。吸収や反射率の差による明暗のコントラストを生じない試料は、前述の顕微鏡では観察できない。このような試料の場合には、屈折率の差や表面の凹凸によって生じた位相差を明暗のコントラストに転じる位相差法を用いることにより、観察が可能となる。この顕微鏡を位相差顕微鏡という。試料を染色する必要がなく、生物を生きたまま観察できる利点がある。照明光を側方から当て、直進する光は対物レンズに入らないようにし、試料により散乱された光だけで観察を行うのを暗視野顕微鏡という。また分解能の限界よりも小さい粒子を、暗視野照明による散乱光によってその存在のみを検知する限外顕微鏡がある。

使用する波長による分類としては紫外線顕微鏡があり、紫外線を使用することにより分解能を高め、また可視光線では存在しない吸収によりコントラストを生ずることができる。ほかに赤外線分光器の試料に赤外線を送り込むための赤外線顕微鏡がある。光でなく電子線を使用する電子顕微鏡が近年発達した。レンズで光を屈折させるのに対応し、電界・磁界の作用により電子の進路を曲げて像を結ばせる。電子線の波長が光に比べてはるかに短いので、高倍率、高分解能を得ることができる。しかし電子線は空気を透過しないので、試料を真空槽中に保持しなくてはならない。光学顕微鏡とは使用目的が異なり、互いに相補うものである。観察に便利なため、観察部で光線をプリズムによって二つに分け、両眼で観察するようにしたものがあり、双眼顕微鏡という。

[三宅和夫]

顕微鏡と生物学

1590年ごろ、オランダの眼鏡職人ハンスとザカリアス・ヤンセン父子によって発明されたといわれる顕微鏡は、そのしばらくのちに発明され天文学を飛躍的に発達させた望遠鏡と深く関連して進歩し、生物学を画期的に発展させた。オランダの博物学者レーウェンフックの顕微鏡は、ガラス玉を磨いてつくった虫めがね以上ではない簡単なものであったが、彼はこれを用いて赤血球、精子、ヒドラ、ワムシなどを記載し、組織学の創始者となった。組合せレンズの複式顕微鏡を用いて1665年に細胞の発見者となったのは、イギリスの物理学・天文学者のR・フックであるが、彼の顕微鏡は収差がひどく、レーウェンフックの顕微鏡に性能が及ばなかった。光学顕微鏡はその後改良され解像力を増していった。しかし、ドイツのツァイス社の物理学・天文学者であるE・アッベの研究によって、解像力には限界のあることが1887年に明らかにされた。彼の理論によれば、

解像力=波長÷開口数

で表され、

開口数=入射側媒質屈折率×sin(最大入射角)

は、油浸でも、1.52×sin90゜が理論上の最大値であるから、波長530ミリミクロンの緑色光を光源としたときの解像力は約350ミリミクロンが限界となる。

生物材料を観察するための一般的方法は、対象とする組織を(1)固定液で固定し、(2)パラフィンやセロイジンなどの包埋剤を用いて一様に硬化させ、(3)ミクロトームで薄切りして切片をつくり、スライドガラスに張り付け、(4)目的にあった色素で染色する。こうしてできあがったものがプレパラート(顕微鏡標本)で、これを顕微鏡で観察する。通常の染色では、酸性色素と塩基性色素を適当に組み合わせて直接に組織を染めるが、組織や細胞内にある特定の物質や酵素の分布を調べるには、化学反応の産物を着色させる方法による。これを組織化学または細胞化学という。通常染色も組織化学も死んだ組織につけた色を見るものであるが、組織や細胞を生(なま)の状態で着色せずに観察するには、位相差顕微鏡、またはその欠点をほとんど補った微分干渉顕微鏡を用いる。これは透明な組織でも屈折率が部分によりわずかに異なるのを明暗の差に変える機構をもった顕微鏡で、位相差顕微鏡はオランダの物理学者ゼルニケがツァイス社の協力により1935年に完成した。

電子顕微鏡は光線のかわりに電子線を用いる。電子線は波長が約0.05オングストロームと短いので、光学顕微鏡の解像力の限界を容易に超すことができる。電子顕微鏡の原理は、光学顕微鏡の原理とよく似ている。熱したフィラメントに加速電圧をかけると熱電子が陽極に向かって飛び出す。この電子線が陽極中央の穴を進み、電磁石でできている集光レンズを通り試料に当たる。試料を通過したのち、対物レンズと投射レンズにより屈折し、蛍光板上に拡大して像を結ぶ。試料内に密度の高い部分があると、電子線は散乱するので暗い像をつくる。暗く見える部分は、電子密度が高いという。厚い試料やバクテリアをまるごと観察するには、加速電圧の大きな超高圧電子顕微鏡が用いられる。これらの電子顕微鏡は透過型電子顕微鏡という。これに対して、細胞や物体の表面の立体構造を見るために開発されたのが走査型電子顕微鏡である。これは試料を電子線で走査したときに、試料から出る二次電子を検出し、ブラウン管上に走査し、明暗像をつくる。

[川島誠一郎]

生物顕微鏡の利用法

生物顕微鏡は可視光線550ミリミクロンの波長で使用する光学顕微鏡で、対物レンズ(対物鏡)と接眼レンズ(接眼鏡)が鏡筒の上下についている。さらに標本を保持するステージ(載物台)と、標本を照明する照明系の集光器、絞り、反射鏡、光源(組み込まれた機種の場合)、焦点調整機構、鏡脚(ベース)、鏡柱(アーム)などからなる。生物顕微鏡は、大別すれば鏡筒上下動式とステージ上下動式の二つの型がある。どちらの型でも、もっとも重要な対物レンズは、4倍、10倍、20倍、40倍、60倍(以上乾燥系)、100倍(油浸系)が一般に用いられる。一方、対物レンズの像を拡大する接眼レンズには、5倍、10倍、15倍、20倍のものがある。

顕微鏡観察は、清潔で乾燥した、ほこりの少ない場所を選び、自然光を光源とする場合は北側の窓の太陽光線を用いるとよい。人工光源には蛍光灯などが適するが、付属の専用照明器具があればより効果的である。光源内蔵型はヨウ素光源が使用され、輝度も高く、優れている。

顕微鏡操作は次のような順序で行う。

(1)倍率を決める。初め低倍率のレンズで焦点をあわせ、必要によって高倍率に変える。鏡筒を高くあげて接眼レンズ、次に対物レンズを取り付ける。

(2)鏡筒を標準筒長に調整する(固定鏡筒はそのまま)。

(3)接眼レンズをのぞいて反射鏡を動かし、視野がもっとも明るく、明るさが一様になるようにする。

(4)ステージに標本をのせ、ステージの穴の中央にくるように固定する。

(5)焦点をあわせるときは、対物レンズと標本の距離を横から眺めながら対物レンズを近づけ、次に接眼レンズをのぞきながら粗動ハンドル、微動ハンドルを使って、正確に焦準をあわせる。

[林 武彦]

顕微鏡写真

顕微鏡写真は、微細な構造の研究、検査、判別などで記録が必要な科学的、技術的分野で重要な役割を担っている。光学顕微鏡を用いた光学顕微鏡写真と電子顕微鏡を用いた電子顕微鏡写真があり、それぞれ、顕微鏡の種類、標本の種類、照明法などの違いで、生物顕微鏡写真、金属顕微鏡写真、走査顕微鏡写真などがある。

一般には一眼レフレックスカメラに専用のアダプターを用いて、比較的簡単に顕微鏡写真を撮ることができる。カメラはTTL式内蔵露出計の組み込まれているものが適している。さらに正確には、フィルム面測光TTLAE(ダイレクト測光)を利用すればよい。光源はスライド映写機か、付属の専用光源を利用する。いずれの場合も照明むらのないように顕微鏡との光軸合わせに注意が必要である。モノクロ(黒白)撮影は粒状性の細かいフィルムを使う。光源に緑色フィルターを利用すると好結果が得られる。カラー撮影は、リバーサルタイプ(スライド用)のフィルムを用いる場合、デイライト(昼光)用ではあらかじめ光源の明るさを決め、シャッター速度を変えて、色温度転換フィルター(ライトバランシングフィルター)のテストを行い、目的にあったものを選ぶ。タングステン光用は、双眼実体顕微鏡に落射斜照明法の光源でよく利用される。この場合も、光源の明るさを決めて、あらかじめシャッターテストを行い、適切なフィルターを選ぶようにする。標本は明暗のはっきりしたもの、平面性があること、カラーの場合は染色濃度のあるものが望ましい。顕微鏡写真はコントラストが少ないことをつねに念頭に置く必要がある。染色せずに撮影する生体標本(微生物など)は、動きを止めるくふうと顕微鏡の絞り方のくふうがたいせつである。カメラにモータードライブを装着するのも効果的である。

[林 武彦]

『坪井誠太郎著『偏光顕微鏡』(1959・岩波書店)』▽『田中克己著『顕微鏡の使い方』(1968・裳華房)』▽『八鹿寛二著『生物顕微鏡の基礎』(1973・培風館)』▽『井上勤監修・林武彦著『顕微鏡観察の基本〈顕微鏡観察シリーズ1〉』(1980・地人書館)』

百科事典マイペディア 「顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

顕微鏡【けんびきょう】

→関連項目桂川甫周|干渉顕微鏡|高温顕微鏡|対物レンズ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「顕微鏡」の意味・わかりやすい解説

顕微鏡

けんびきょう

microscope

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「顕微鏡」の解説

顕微鏡

世界大百科事典(旧版)内の顕微鏡の言及

【測微顕微鏡】より

…物体を拡大して観測に用いる顕微鏡において,対物レンズによる物体の拡大実像が結ばれる焦点面上に目盛を刻んだガラス平板を置き,目標とする像に合わせて移動させ,その移動量を読み取ることができるものを測微顕微鏡という。主として標準尺の目盛線の読取りに用い,標準尺と組み合わせて測長器として用いることが多い。対物レンズで拡大された像の大きさを読み取る方法に標線移動式,像移動式および直読式がある。標線移動式は焦点面に可動の二重線または十字線の標線が入っており,その標線をマイクロメーターによって移動させ,標準尺の目盛線の位置を読み取るもので,目量1μmの測微目盛ドラムの1回転に対して移動標線が補助目盛の一目盛分,すなわち0.1mmを移動する(図1)。…

【医用画像処理】より

…またさらに進歩し,この断層像を細かいスライス間隔で複数枚収集し,3次元のボクセルデータとし,3次元再構成像を得る3次元CTも開発されている。

[医用画像処理される医用画像の種類]

医用画像処理されるデータは,CT装置による画像のほか,核磁気共鳴装置(MRI),超音波診断装置,核医学診断装置,ディジタルラジオグラフィー,ディジタルサブストラクションアンギオグラフィー(DSA),ディジタル内視鏡装置,顕微鏡による画像など数多くの種類が存在する。医用画像情報のほとんどのものは,ピクセルデータもしくはボクセルデータである。…

【倍率】より

…ただし,ここでfとf′はそれぞれ物体側焦点距離と像側焦点距離,zとz′は物点と像点をそれぞれ物体側焦点と像側焦点から測った距離である。 虫眼鏡と顕微鏡では,像を明視の距離D(25cm)につくったときの横倍率で倍率を表し,虫眼鏡の焦点距離をf,顕微鏡の対物レンズと接眼レンズの焦点距離をそれぞれf1とf2とすれば,虫眼鏡の倍率はD/f,顕微鏡の倍率は⊿×D/(f1・f2)で与えられる(⊿は顕微鏡の光学的鏡筒長で,通常18cmである)。望遠鏡では,像の視角と肉眼で見た物体の視角の比を倍率といい,対物レンズおよび接眼レンズの焦点距離をそれぞれf1,f2としてf1/f2で与えられる。…

【分解能】より

…これは分散系の性能とレンズの結像性能で決まるが,レンズを無収差としたとき,回折格子分光器では回折次数をm,開口に含まれる格子線の数をNとしてmNで,またファブリ=ペロー干渉分光器では干渉次数をk,フィネスをRとしてkRで,プリズム分光器ではプリズムの底辺の長さをt,プリズム材料の分散をδn/δλ(nはプリズムの屈折率)として,t・(δn/δλ)で与えられる。

[望遠鏡や目]

望遠鏡,顕微鏡などの光学器械や目(これも一種の光学器械とみなせる)などでは,2点または2線を分離して見分ける能力をいう。これらの光学器械では,二つの近接する,等しい光度の点や線の像は,その間隔をせばめていくとついには分離したものとしては見えなくなる。…

※「顕微鏡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...