日本大百科全書(ニッポニカ) 「ツマリハダカ」の意味・わかりやすい解説

ツマリハダカ

つまりはだか / 詰裸

highseas lampfish

[学] Triphoturus nigrescens

硬骨魚綱ハダカイワシ目ハダカイワシ科に属する海水魚。日本では房総(ぼうそう)半島沖、駿河(するが)湾、南西諸島と小笠原(おがさわら)諸島の海域など、世界では太平洋、インド洋に分布する。体はやや細長く、尾柄(びへい)高は低い。体高は体長のおよそ5分の1よりやや低い。頭は大きく、体長は頭長のおよそ3.5倍。吻(ふん)はとがり、目は小さい。背びれは腹びれ基底(付け根の部分)より後方から始まり、背びれ基底長は臀(しり)びれ基底長より短い。背びれは13~16軟条。臀びれは15~18軟条で、背びれ基底の中央部の下方から始まる。脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)は臀びれ基底後端の上方にある。胸びれは9~10軟条で、著しく小さい。鰓耙(さいは)は上枝に3本、下枝に8~9本。体は一様に黒色。

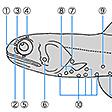

また、発光器は種の重要な特徴である。雌雄ともに尾柄上部発光腺(せん)SUGL(図中⑯、以下同)と尾柄下部発光腺INGL(⑰)がある。両発光腺は小さくて複数にくぎられるが、黒色素で縁どられていない。肛門(こうもん)上発光器SAO(⑫)は3個で、ほとんど直角の逆L字状に折れ曲がり、最上のものは側線の上に位置する。最下と中間のものは水平に並び、最下のものは4番目の腹部発光器VO(⑪)の直上あるいはすこし前にある。腹部発光器は5個で、2番目のものは著しく高位にあり、1番目のものよりもわずかに前にある。胸びれ上発光器PLO(⑦)、腹びれ上発光器VLO(⑨)、体側後部発光器Pol(⑭)はいずれも高位にあり、側線の上にあるか、下方でも側線に接する。胸部発光器PO(⑩)は5個で、4番目のものは高位にあり、体の腹縁から離れ、胸びれ基底より上方にある。尾びれ前発光器Prc(⑱)は3個で、最上のものは側線のわずかに上方にあり、下の2個は尾びれ基底の下端前方に斜めに並ぶ。前部臀びれ発光器AOa(⑬)は5~6個で、最後のものは高位にある。後部臀びれ発光器AOp(⑮)は5~7個。

最大体長は4センチメートルほどにしかならない。水深約400~1500メートルにすみ、夜間に水深20~1000メートルまで日周鉛直移動をする。

ツマリハダカ属には日本からは本種しかとれていない。本種は胸びれ上発光器、腹びれ上発光器、最上の肛門上発光器、体側後部発光器および最上の尾びれ前発光器が側線の上か、あるいは側線に接すること、4番目の胸部発光器が胸びれ基底よりも上方にあること、肛門上発光器がほとんど直角の逆L字状に折れ曲がることなどで、近縁の属の他種と容易に区別できる。

[尼岡邦夫 2025年2月14日]