改訂新版 世界大百科事典 「ヒメウラボシ」の意味・わかりやすい解説

ヒメウラボシ

finger fern

Grammitis dorsipila (Christ) C.Chr.et Tard.

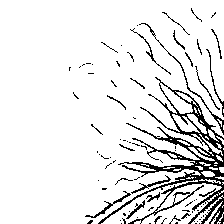

霧のよくかかる山頂付近で雲霧林のようにコケのついた樹の幹などにつくヒメウラボシ科の小型の常緑性シダ。小型のウラボシ(葉裏の円い胞子囊群が星のようにみえることからシダの意に使われる)の意でこの和名がつけられた。短い根茎に,線形から線状披針形で,長さ2~8cmの葉を叢生(そうせい)する。葉は全縁か,多少波状縁,葉質は厚いがもろく,全面に赤褐色の剛毛がある。葉脈は単生または二叉(にさ)分枝し,前側の短い枝の先端近くに円形か,少し崩れて楕円形になる胞子囊群をつける。包膜はないが毛が混じる。鹿児島県南部,奄美大島,徳之島,沖縄島などに生じ,中国南部からインドシナに分布している。ヒメウラボシ科は小型の着生植物が約10属知られ,熱帯の雲霧林などに多いが,研究は進んでいない。胞子は葉緑体をもっており,胞子囊の中で細胞分裂していることが多い。

執筆者:岩槻 邦男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報