化学辞典 第2版 「オクテット説」の解説

オクテット説

オクテットセツ

octet theory

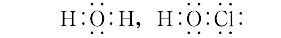

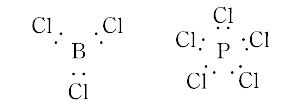

八隅子説ともよばれる.8電子群の形成を仮定する古典的原子価理論.G.N. Lewis(ルイス)によって発展させられ,I. Langmuir(ラングミュア)によって仕上げられた.すなわち,原子の最外電子核の電子が8個より少なく,ほかの原子の電子を共有することで各原子が8電子を共有してオクテットを形成できれば,原子は共有結合をつくることができる,ということを前提としている.この説によれば,イオン結合はコッセルの原子価理論と同様に説明される.オクテット説には例外も多い.水素は1s殻に2個の電子しか入らないから,明らかに例外である.この例外を認めれば,多くの共有結合性化合物はオクテットの規則によってよく説明できる.点電子式により,たとえばH2OやHOClは図のように書ける.しかし,この規則では避けられない困難もいくつかある.たとえば,三塩化ホウ素のホウ素原子は,オクテットを完成せずに共有結合をつくり,五塩化リンのリン原子は,8個以上の電子を共有している.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報