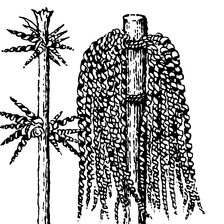

削掛け (けずりかけ)

ヌルデ,柳などの木を,花搔き(はなかき)という鉤形の小刀で表皮を薄く細長く途中までそぎ削り,これをちぢらせて花のようにしたもの。ハナ,ホダレなどともいう。小正月に神棚や戸口,神社などに飾るが,花が開き,穂が垂れた形には一年の豊作を予祝する意味がこめられている。小正月の〈祝棒(いわいぼう)〉にも削掛けをほどこしたものが多く,ヌルデなどを削掛けにしたものをアワの穂に見たて,〈粟穂稗穂(あわぼひえぼ)〉といって実りを予祝する習俗は東日本に分布している。アイヌのイナウも削掛けの一つであるし,山形県の笹野一刀彫などの民芸にもこの技法が残されている。削掛けは紙が普及する以前の御幣の古い形を伝えるもので,神を迎える依代(よりしろ)であったとする説もある。

執筆者:蛸島 直

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の削掛けの言及

【花】より

…狭義には被子植物の生殖器官をいうが,もっと広い使われ方をする場合もある。例えばソテツ,イチョウ,マツなどの裸子植物の生殖器官を含めたり,さらには胞子生殖をするツクシの穂をも花とする見解もある。

[花の概念]

被子植物の花は見かけ上はさまざまな形があるものの,基本的には同じで,小胞子葉と大胞子葉にそれぞれ相同なおしべとめしべ,さらに萼と花冠があり,それらが付着する花托からなっている。裸子植物の生殖器官には,萼や花冠はないが,軸の先に小胞子葉や大胞子葉が集まったものであり,シダ植物の胞子囊穂(ほうしのうすい)も胞子葉や胞子囊托が集まったものである。…

【山人】より

…折口の海と山との連続性と里との交流過程は,柳田の仮説と異なるわけだが,柳田が山を山人の起源とするのに対して,折口は海に中心をおいている点が注目される。また折口は,山人の具体的な姿として,笠をつけ[みの](蓑)をまとい,山苞(やまづと)として[削掛け](けずりかけ)などの[棒]や杖を所持して現れることを特徴としてあげており,その姿で宮廷の祭りには呪詞(いわいごと)を述べに来たり,のちには村々を訪れて祝福を与えていく節季候(せきぞろ)などの遊芸,門付人ともなっていく過程に目をむけていて,日本芸能史に果たした役割の重要性を指摘しながら,独自の体系を打ち出している。そのほか[早川孝太郎]や宮本常一らの研究もあるが,山人研究は近代化の進展とともに,実態調査をとおしては実体をつかみにくくなったために,十分な研究が行われていない。…

※「削掛け」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by