日本大百科全書(ニッポニカ) 「正平版」の意味・わかりやすい解説

正平版

しょうへいばん

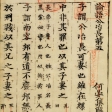

南北朝時代の1364年(正平19・貞治3)に泉州堺(さかい)の道祐居士(どうゆうこじ)が出版した魏(ぎ)の何晏撰(かあんせん)『論語集解(ろんごしっかい)』10巻をいう。世に「正平版論語」と称され、『論語』の日本最初の印刷本として、また博士家(はかせけ)伝来の古写本をテキストとしていることによって有名である。1364年刊行の初刻本、それをのちに覆刻した単跋本(たんばつぼん)、無跋(むばつ)本、双跋(そうばつ)本(本文一部補入あり)や、双跋本を1499年(明応8)に覆刻した明応(みょうおう)本などの版がある。

[金子和正]

『川瀬一馬著「正平本論語攷」(『日本書誌学之研究』所収・1943・大日本雄弁会講談社)』