関連語

世界大百科事典(旧版)内の江戸湯船の言及

【銭湯】より

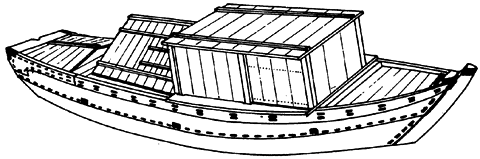

…5月5日の菖蒲湯(しようぶゆ),冬至の柚子湯(ゆずゆ)などはいまも行われているが,明治以前は盆と正月の藪入り(やぶいり)の日にはその日の売上げを三助の収入とする〈貰湯(もらいゆ)〉も行われていた。なお,これは江戸にかぎらず船の出入りの多い港ではどこでも見られたものだが,一種の移動式銭湯とでもいうべき〈江戸湯船(えどゆぶね)〉,あるいは単に〈湯船〉と呼ぶものがあった。小舟の中に浴室を設け,停泊中の船の間を漕ぎまわり,湯銭をとって船員たちに入浴させたものである。…

※「江戸湯船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...