六訂版 家庭医学大全科 「熱傷の深度」の解説

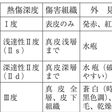

熱傷の深度

(外傷)

熱傷の深度による分類は受傷原因によるものではなく、皮膚組織の傷害の深さによるものです。図57、表6に示すように、自発痛の有無、皮膚の色調、

Ⅰ度の熱傷は、主に皮膚の表層の傷害で、赤くなって強く痛み、表皮熱傷ともいわれます。皮膚の赤みは血管が拡張し、血液が集まった状態を反映しています。日焼け程度のごく浅いもので、治療の対象にはなりません。

Ⅱ度の熱傷は、表層より深い真皮層まで傷害されていて、血管壁が傷つけられて血管から体液が喪失して水疱ができます。真皮熱傷ともいわれ、真皮の浅い層の傷害である

Ⅲ度の熱傷では、さらに深くまで傷害されていて、痛みもなく水疱もできないほどに傷つけられています。全層熱傷ともいわれ、皮下組織や筋肉まで損なわれる場合もあります。

不適切な創の管理、感染を合併することなどにより、熱傷の深度が進行して深くなる場合があるため、注意が必要です。

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報