血液(読み)ケツエキ(その他表記)blood

精選版 日本国語大辞典 「血液」の意味・読み・例文・類語

けつ‐えき【血液】

- 〘 名詞 〙 動物の血管内を循環する体液。脊椎動物ではヘモグロビンという色素を含み赤く見え、軟体動物、節足動物などの無脊椎動物では淡青色を呈する。組織に酸素、栄養物質、ホルモンなどを供給し、炭酸ガス、老廃物などの排出物を運び去る。また、免疫抗体を含み、体内にはいった病原菌を殺すなど病害から動物を保護する。脊椎動物では液状の血漿(けっしょう)と固形の血球からなる。

- [初出の実例]「血液虚少にして秘せば必ず潤せ」(出典:全九集(1566頃)四)

血液の語誌

すでに中世に例が見られるが、近世後期になって医学用語として使用され、幕末から一般化した。

改訂新版 世界大百科事典 「血液」の意味・わかりやすい解説

血液 (けつえき)

blood

Blut[ドイツ]

sang[フランス]

動物の血管内を流れる体液のことで,血管外の細胞・組織間を流れる組織液や,リンパ管内を流れるリンパ液と区別される。

動物の血液

開放性血管系を備える無脊椎動物の血液は組織液と同じ成分であるが,閉鎖性血管系を備えた動物では,その成分の一部は血管外へ流出せず血管内にとどまるため,組織液と異なった成分を示す。この区別も無脊椎動物では絶対的なものでなく,閉鎖性血管系をもつ動物の血液でも,組織液にきわめて類似した成分からなるものもある。一般に血液は有形成分と無形成分に区別される。前者は細胞成分,すなわち血球であり,後者は細胞成分を除いた液体成分,すなわち血漿(けつしよう)成分である。下等無脊椎動物の血液は,組織液と同じく無色透明なものが一般であるが,呼吸色素をもつ細胞(赤血球)や血漿内にある呼吸色素の色により,青色あるいは赤色を呈する。組織液および血液に加えて,脊椎動物ではリンパ管を流れるリンパ液も体液の一成分である。細胞・組織が呼吸,栄養摂取,排出などの生理活動を営むためには,直接の環境媒体である体液の性状を,その活動に最も適した一定状態に保つ必要がある。下等脊椎動物ではその機能を組織液が行っているが,高等な動物で組織構築が複雑になるにしたがって,組織液を常時灌流する機構,すなわち血管系が発達する。閉鎖性血管系をもつ進化した動物の血液は,一般に組織液と著しく異なった性質をもち,血液自身の中に血管外へ流出するのを防ぐ種々の機構がみられる。血液による個体全組織の灌流は,単に細胞・組織の生理活動に必要な体液環境を一定に保つばかりではなく,積極的に個体のエネルギー代謝,栄養物の吸収と運搬,ホルモンを含む液性調整機能の伝達,老廃物の運搬と排出,個体感染防御などに貢献している。また恒温動物で血液は,体温調整に直接関与し,一定の組織温度を保つことにより,組織・器官の機能が適切に行われるようにしている。

→血管系

執筆者:田中 康一

ヒトの血液

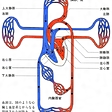

ヒトの血液は,心臓のポンプ作用により血管の中を循環し,さまざまな物質の運搬を行う。左心室から出た血液は動脈系の血管から毛細血管を通って全身の各組織をくまなく灌流し,血管の内と外で必要物質と老廃物の交換を行い,静脈系血管を通って右心房に帰る。さらに肺臓を循環してガス交換を行い,動脈血となって左心房に戻る。血液は生体内の輸送機関(運搬系)である。

聖書の《レビ記》に〈身体のいのちは血液にある〉と記されているように,大昔から生命現象に重要な役割をはたす身体成分として人々の関心を集めてきた。事実,血液は生命の維持に不可欠なもので,血液循環の停止はただちに生命の危険を招くことになる。なお,血液をめぐる文化史や民俗については〈血〉の項目を参照されたい。

血液の性状

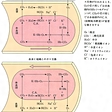

血液は,血球と呼ばれる細胞と血漿と呼ばれる流体成分から構成されている。両者の容積比は,血球45%,血漿55%である。

(1)血液の量 ヒトの血液量は,体重のおよそ8%,あるいは1/13で,体重70kgのヒトの全血液量は約5600mlである。また,体重1kg当り70mlとして計算する方法もあり,この場合70kgのヒトの血液量はおよそ5000mlとなる。女性ではやや少なく,62ml/kgが平均値であり,これは血球成分の大部分を占める赤血球が生理的に少ないためである。体内における血液の分布をみると,心臓5%,肺臓25%,内臓10%,動脈5%,静脈43%とされている。健康な成人の血液量を約5lとすると,心臓から1分間に拍出される量もほぼこれと等しく,血液は1分間で体内を一巡していることになる。

(2)血液の色 〈赤き血潮〉といわれるように,血液は特有な赤い色調をもっている。これは赤血球の中に含まれているヘモグロビン(血色素)という鉄Fe原子をもった色素タンパク質によるものである。動脈血は大部分のヘモグロビンに酸素が結合して鮮紅色を呈するが,静脈血は酸素を結合していないヘモグロビンを含むので暗赤色である。心臓や肺の病気のため血液中の酸素が減ると,毛細血管には酸素を結合していないヘモグロビンが増加するので,皮膚や粘膜は青紫色の色調を帯び,チアノーゼ(青色症,紫藍症ともいう)という状態になる。

(3)血液の酸性度と比重 血液の酸性度(pHで表示)はつねに一定に保たれていて,健康人ではほぼ中性(pH7.4)である。極端に酸性やアルカリ性にならないのは,pHを一定範囲に保とうとするしくみがあるからで,これを緩衝作用という。血液の比重は,男子で1.053~1.059,女子で1.051~1.056である。比重は,いろいろな比重をもつ硫酸銅の溶液に,血液を1滴落とし,血液滴が浮くか沈むかで測定することができる。献血に際しては,比重が1.052以下の場合は不適格とされる。

血球haemocyte(blood corpuscle)

血漿の中に浮遊している血液固有の細胞を血球といい,赤血球,白血球,血小板の3種類に大別される。耳たぶや皮下の静脈などの末梢血管から採った血液(これを末梢血という)について数の割合を調べてみると,白血球1に対して,血小板25,赤血球500である。血球は,骨髄で産生され,一定期間血管内を循環したのち死滅していく。正常者では末梢血内の血球数がいつも一定に保たれているのは,寿命がつきて崩壊する血球の数と,骨髄で産生されて血液へ供給される数が均衡を保っているためである。血球は,それぞれ独立した機能を有し,生命現象に欠かせない働きをしている。

→血球

血漿と血清

血液から血球を除いた液体部分を血漿blood plasmaといい,全量は体重のほぼ5%(体重70kgのヒトで3500ml)を占めている。アルブミンやグロブリンなどのタンパク質,ブドウ糖,中性脂肪やコレステロールなどの脂質のほかに,ナトリウム,カリウムなどの電解質,ホルモン,ビタミンを含む特殊な体液である。これらは全身の各組織に運搬されるが,他の物質と結合してその物質の運搬にあずかるものもある。血漿中には血液の凝固に関与するフィブリノーゲン(繊維素原)凝固因子も含まれ,血小板と共働して血液凝固にあずかる。

血液凝固が完了したのち,凝固塊(これを血餅という)を取り除くと黄色透明な液体が残る。これが血清blood serumである。血清の組成は血漿からフィブリノーゲンと凝固因子を差し引いたもので,血清にはもはや固まる性質はない。現在では血漿や血清に含まれるいろいろな物質を化学的に測定することができ,これらの分析結果は病気の正確な診断を下すのに重要な手がかりとして用いられている。

→血漿 →血清

血液の働き

血液が営んでいる生理的機能は,多かれ少なかれ血球と血漿内に含まれている物質との協同作用によって完遂される。なかには特定の血球が主役を演ずる働きもあるが,この場合でも血漿は裏方として血球が機能を十分発揮できるように援助している。たとえば,酸素の運搬は赤血球の独占機能であるが,赤血球が自分の直径よりも小さい毛細血管をくぐり抜けて末梢組織に酸素を供給するためには,血漿の助けを必要とする。血漿の水分は,赤血球を希釈することにより血液の粘稠(ねんちゆう)性を低下させ,またブドウ糖を供給して赤血球のエネルギー産生をたかめ,赤血球が形を変えながら細い血管でも通過できるようにしている。血液は体温の調節などをはじめ,各種の重要な機能をもっているが,血球と血漿の協同作用によって完遂される血液の働き,血漿が主体をなす働きのおもなものとして次のものがある。

(1)呼吸,ガス交換 赤血球に含まれているヘモグロビンは,肺で酸素を結合し,毛細血管を通過するときその場の組織,細胞へ酸素O2を受け渡す。組織で発生した二酸化炭素CO2は拡散現象により赤血球に入って炭酸水素塩になり,また一部はヘモグロビンに結合して肺に運ばれて排出される。ヘモグロビンは4個の鉄原子を有しており,酸素はこの鉄原子と結合して運ばれる。1gのヘモグロビンは酸素1.34mlを結合することができ,血液100mlは約15gのヘモグロビンを含むので,およそ20mlの酸素を運搬する。その場の状況に応じて,酸素を結合したり離したりできるのは,ヘモグロビンの特殊な性質によるものである。ヘモグロビンが酸素と結合しやすいかどうかはpHの影響を受け,pHが低くなると酸素との結合が減る。組織で二酸化炭素が増加して酸性になると,ヘモグロビンは酸素を離し,逆に肺では炭酸が呼出されるのでヘモグロビンは酸素と結合しやすい。この性質はデンマークの生理学者であるボーアChristian H.L.P.E.Bohr(1855-1911)により発見されたもので,彼の名にちなんでボーア効果と呼ばれている。

(2)生体防御 人体は自然界に存在する無数の病原体にさらされている。それにもかかわらず健康な人では,病原体の侵入により生命が危険になることはきわめてまれである。これはわれわれの体が病原体に対する防御力をもつからで,その主力は血液が担っている。病原体が侵入して増殖することを感染といい,感染の部位に生ずる生体の反応を炎症という。炎症は感染などの外からの刺激に対抗して生体内に生ずる防御反応であり,血液中に存在する抗体,補体,白血球の協同作用により行われる。抗体は,リンパ球が分泌する免疫グロブリンで,再感染を防ぐのに役だつ。補体は,単独または抗体と結合して活性化されたものが細菌などに結合して,これを融解させる作用がある。白血球(とくに顆粒(かりゆう)球と単球)は病原体を貪食して殺菌する働きがある。補体は炎症が生じている場所に白血球を引き寄せるとともに,補体や抗体が付着した細菌は白血球が食作用を行うのを活発にする働きがある。血管の中を流れている白血球の約半数は血管壁に沿ってゆっくり移動しており,病原体が侵入すればただちに血管から出て細菌を貪食できる態勢をとっている。抗体,補体,白血球のどれが欠如しても生体の防御力は著しく低下し,病原体の侵入により重篤な感染がおこりやすくなる。

(3)止血作用 血液が固まって流動性を失うと血管腔を閉塞して循環を妨げる。生命を維持するためには血液はつねに流動性をもつことが必要である。ところが,血管が破れて大量の血液が血管外に出血すると生命に危険が生ずる。このような際には,破れた血管をふさいで出血量をできるだけ少なくするような機構が働く。これを止血作用といい,血管と血液の協力により完遂される。血管が破れると,血管壁は収縮して破綻(はたん)部を小さく縮めようとする。一方,血液は固まりをつくって破れた部位に栓をしてふさぐ反応を示す。このように血液には,血管内ではつねに流動性を保ち,血管が破れて出血が始まればただちに固まるようにという矛盾した機能が要求されている。血液はこの要求を十分受け入れるだけの巧妙なしかけをもっており,この止血作用は血球の一つである血小板と血漿中の凝固因子の協同作業により行われる。血小板も凝固因子も,血管壁の内側を覆っている内皮細胞と接触しても流動性の変化はおこらないが,内皮細胞以外のものに接触するとただちに固まろうとする反応を開始する。血液を取り出してガラスの試験管に入れると,しばらくすれば固まってしまう。これを血液凝固といい,ガラスという異物面に接したために固まる反応が生じたからである。血管が破れて内皮細胞の下にある膠原(こうげん)繊維や周囲の組織が露出すると,まず血小板が付着し,つぎつぎと集合して血小板塊をつくり血管の破れた部位に栓をする。続いて血漿の中にある凝固因子(12種類)が膠原繊維との接触や組織液の混入により活性化されて連鎖反応をおこし,最終的には可溶性のフィブリノーゲンが不溶性のフィブリン(繊維素)となって網目構造が形成され,強固な血液凝集塊(血栓)をつくって出血を止める。しばらくして内皮細胞が再生し血管壁の修復が完了すると,血漿に含まれている繊維素溶解物質が活性化され,役割を終えた血栓を溶かし(繊維素溶解),血液の流れが正常状態に戻る。凝固因子や血栓を溶解する物質は,平素は作用を発揮しない不活性の前駆物質として血漿中に存在し,必要なときだけ活性型になって止血作用を営んでいる。血小板や凝固に関係する物質は,血液循環が正常に行われるために裏方の役に徹し地味な機能を行っているといえよう。

→血液凝固

(4)物質の運搬 血漿の中には各臓器に運ばれる途中のいろいろな物質が存在している。腸管で吸収された栄養素を輸送して,必要とする臓器に分配してエネルギー源とし,また余剰なものは肝臓へ運んで貯蔵させる。一方では各臓器で発生した老廃物を受け取り,腎臓,肺臓,皮膚に運んで体外へ排出する働きもある。生体で産生されるホルモン(たとえば副腎から分泌されるステロイドホルモン,甲状腺から分泌されるチロキシン)は,血中ではタンパク質と結合して腎臓からろ過されるのを防ぎ,必要に応じて目的臓器に運搬されている。鉄などの金属,カルシウムなどの電解質,脂肪酸,薬物などを輸送するタンパク質も存在する。

(5)水分の調節 体重の約60%は水分であるが,全水分の70%は細胞の中に含まれている。残りの約30%は細胞と細胞の間隙に組織液として存在し,血液にはおよそ8%の水分が存在する。これら三つの水分貯蔵庫の間には自由な交流があり,血液中の水分は身体全体の水分分布を調節するのに重要な役割をはたしている。すなわち,腸管から必要な量の水分を吸収し,過剰な水分は,腎臓(尿として),肺臓(呼気中の水分として),皮膚(汗として)などから体外に排出する。上述した三つの水分の分布がどれか一つにかたよらないのは,細胞の内と外に存在する水分の浸透圧が一定の関係を維持しているからである。血液と組織液の交流は,水分を引き寄せる物質(電解質,アルブミンなど)の濃度と,水分を血管外に押し出そうとする血圧によって影響を受ける。細い動脈では血圧が優勢で,水分は組織間隙に出ていき,静脈では逆に血液の浸透圧が優勢となって水分は組織から血管内へ移動する。鬱血(うつけつ)のため静脈系に血液が停滞して静脈圧が高くなったり,腎臓病などで血液中のアルブミンが減少して血液の浸透圧が低下すると,水分は組織にかたより,身体は水膨れの状態,すなわち水腫をきたす。逆に暑さや高熱のため皮膚からの発汗が増したり,激しい下痢などにより水分の排出が増すと,血液や組織液は濃縮されて浸透圧が上昇し,細胞の中の水分が細胞外へ移動して脱水状態となる。このような場合,体液と同じ浸透圧を有する(等張の)生理食塩水(0.9%塩化ナトリウム液)や5%のブドウ糖液の静脈注射が行われる。

(6)組織の至適環境の維持 前述のように,血液はみずからの酸性度を一定に保つ働きがある。この働きを緩衝作用というが,緩衝作用は主として二酸化炭素CO2から生じた炭酸水素イオンHCO3⁻とヘモグロビンによって行われている。組織で発生した二酸化炭素は水に溶けて炭酸H2CO3となり,解離して炭酸水素イオンを形成する。反応式は次のようになる。

CO2+H2O⇄H2CO3⇄H⁺+HCO3⁻

組織から血液に移行した二酸化炭素は赤血球に入り,ここで酵素(炭酸アンヒドラーゼ)の作用により炭酸となる。赤血球内で生じた炭酸水素イオンの大部分は血漿に拡散していく。外から強い酸(H⁺)が入ってくると,反応は逆の方向に進み,炭酸水素イオンは炭酸となり,最後は二酸化炭素として肺から呼出される。一方,組織へ酸素を供給したヘモグロビンは水素イオン(H⁺)や二酸化炭素と結合して酸の中和を行う。腎臓も血液のpHを調節する重要な臓器で,リン酸などの酸性物質を尿中に排出している。このように血液は,循環中に各組織で生じた余分の酸やアルカリを中和することによって,組織の環境を最適にする役を担っている。血液の緩衝能力以上の変動が生じて,血液が酸性(酸性症,アシドーシス),あるいはアルカリ性(アルカリ性症,アルカローシス)になると,組織の至適環境が乱れ,細胞が十分な機能を発揮できなくなる。

→酸塩基平衡

血液型

ヒトの赤血球の表面には凝集原と呼ばれる物質があり,血漿には特定の凝集原とだけ反応して赤血球に凝集をおこす凝集素が存在する。今日広く用いられているABO式分類は1901年,ウィーン大学で研究していたK.ラントシュタイナーにより発見された。ABO式血液型は,輸血に際して最も重視されるとともに,メンデルの法則により一定の遺伝形式を示すことから親子鑑別にも用いられる。また,Rh式の血液型もABO式とならんで臨床医学でたいせつである。日本人の大部分はRh因子をもつRh陽性者であるが,ごくまれに(約0.5%の割合)Rh陰性の人もいる。Rh陰性の母親にRh陽性の子どもができると,分娩時に少量の子どもの血液が母体に入り,母親にRh因子と反応する物質(凝集素)が生ずる。この物質が次の妊娠のおりに胎盤を通して胎児に入ると,子どもの赤血球が破壊され,その結果重症の黄疸をきたすことがある(胎児赤芽球症)。白血球や腎臓などの細胞の表面にも赤血球とは異なる凝集原があることが明らかにされ,これを組織適合抗原,またはヒト白血球抗原(HLA抗原(human leukocyte antigenの略)と呼ばれる)という。皮膚や腎臓の移植のときはこれが一致していることが望まれ,不適合の程度が強いと,拒絶反応が生じて機能をはたさなくなる。

→血液型

血液の病気

血球の数の増減,血球の機能異常,止血作用の異常,免疫機能の低下などが代表的な血液の病気である。広い意味では,血球の産生や破壊に関係する骨髄,脾臓,リンパ節の病気も含まれる。

(1)赤血球の異常による病気 赤血球の数が減り,その結果血色素による酸素運搬力が低下したものが貧血である。赤血球を産生する能力が低下したり,あるいは産生は十分でも寿命が短縮して破壊が亢進すると貧血になる。最も多い原因はヘモグロビンの原料となる鉄分が不足するもので,月経過多,痔や胃潰瘍などによる長期に及ぶ出血が先行していることが多い。貧血に対して赤血球数が増加する病気を赤血球増加症(多血症)といい,腫瘍性増殖によるものと,心臓や肺疾患のために生ずる続発性のものがある。

(2)白血球の異常による病気 癌のように白血球が無秩序に増殖し,そのため役にたつ正常の白血球や赤血球,血小板の産生が妨げられるのが白血病である。どの系統の血球が腫瘍になったかにより,顆粒球性,リンパ球性,単球性に分け,また白血病の細胞が成熟する傾向を示さず,急激な経過をとる急性白血病と,成熟傾向があり,ゆっくりした経過をたどる慢性白血病に分類される。リンパ節でリンパ球が腫瘍化したものは悪性リンパ腫といい,特徴ある大型の細胞が出現するホジキン病と,そうでない非ホジキンリンパ腫に大別される。白血病と悪性リンパ腫は代表的な血液の癌である。

細菌感染などでは防御反応として顆粒球が増加するが,薬物アレルギーなどで急激に減少することもあり,これを無顆粒球症という。まれな遺伝性疾患として,顆粒球の機能が異常で,殺菌力が欠如しているため身体各所に感染症をきたす疾患もある。

(3)止血作用の異常 正常人ではなにもおこらないくらいの外力ですぐ出血し,出血しはじめるとなかなかとまらない状態を出血傾向という。止血は血管,血小板,凝固因子の3者の協同作用で完全となり,このどれが異常でも出血傾向になる。血管や血小板の異常(数が少ないか,働きが悪いか)があると皮膚に針でついたくらいの点状出血を生じやすく,この状態の出血傾向を紫斑病という。これと対照的に凝固因子の欠乏があると関節や筋肉に出血しやすく,代表的疾患として第Ⅷ因子が欠乏したためにおこる血友病Aが有名である。これは伴性劣性遺伝の形式で男子に発病する。現在では第Ⅷ因子製剤があり,これを注射することにより出血を最小限にとどめることができる。

(4)免疫機能の低下 免疫の主役は血漿中に存在する免疫グロブリンで,リンパ球が分化して生ずる形質細胞により分泌される。この形質細胞が腫瘍化すると,役にたたないグロブリンだけをつくるため正常の免疫グロブリンは減少し,感染に対する抵抗力が弱くなる。生まれつきリンパ球の機能が低下していたり,免疫グロブリンの産生に異常があったり,あるいはその双方が重なることによっておこる先天性免疫不全と呼ばれる病気もある。

→免疫

執筆者:松本 保

家畜の血液の利用

屠畜場で処理する動物からの放血量は莫大で資源的に無視できない。1頭当りブタでは約2.3l,ウシでは約10lにもなる。ただしこれらの血液は処理中に汚染されやすく,腐敗しやすいため,技術と衛生面から,多くは簡単な処理による乾燥血粉として家畜の飼料または肥料とされている。しかし血液はタンパク質を18~20%も含み,栄養価も高く,欧米ではダイズやコムギなどの植物タンパク質にかわるものとして食料化がはかられている。血液は60~70%の血漿成分と30~40%の赤血球成分からなり,血漿画分は7~8%,赤血球画分は30~40%のタンパク質を含んでいる。従来の放血法による収集は汚染されやすいので,近年では管のついたナイフhollow sticking knifeを血管にさし込み,減圧して集める方法がとられるようになった。血液はそのままでは凝固するのでクエン酸ナトリウムのような凝固防止剤を加えて遠心分離され,血漿と赤血球画分に分けられる。血漿は噴霧乾燥,凍結濃縮,膜ろ過などにより濃縮乾燥される。クリーム色の粉末で90%以上のタンパク質を含む。赤血球画分は血液タンパク質の約70%を含み食料として価値あるものであるが,血色素であるヘモグロビンがその利用を妨げているので,この脱色について多くの方法が開発されている。その要点は,赤血球浮遊液の浸透圧を下げて,赤血球を破壊溶血させ,ヘモグロビンを溶出させた後,タンパク質グロビンをヘム血素から分離回収する方法である。これをさらに紡糸組織化することによって,人間の食料として利用率の高いものになる。その他ヒツジの脱繊維血液は菌の鑑別に役だつ。基礎培地に5~10%の血液を加えて血液寒天を作成する。これに用いられる血液はヒツジのほか,ヒト,ウサギ,ウマ,ウシなどがある。培養によって溶血をおこすかどうかをみたりする。また細胞培養に対しては,通常必ず培地に血清などの天然物を加えなくてはならない。健康なウシから無菌的にとった成牛血清,新生子牛血清,および胎児血清がよく用いられる。このほか,初乳を飲む前の健康新生子牛から採血したγ-グロブリンを含まない準胎児血清も好んで使用される。なお,ウシ,ウマなどの家畜に病原体(あるいは毒素)を注入して抗血清をつくらせ,それを医療に用いることはよく知られている。

なお,血液の文化史については〈血〉の項を参照されたい。

執筆者:和田 敬三+本好 茂一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「血液」の意味・わかりやすい解説

血液

けつえき

血管の中を流れる赤色の流動組織をいう。その流れの速さは安静時でも1分間に全身を1回りするほどで、運動時にはその数倍にも達する。血液の働きは、おもに流れることによって物質を運搬することにある。物質の運搬とは次のようなものである。

(1)肺から取り入れた酸素を組織細胞にまで運び、組織からは二酸化炭素(炭酸ガス)を肺に運んで外界に放出させる。

(2)消化管から吸収された栄養素をまず肝臓まで運び、ついで全身の細胞まで運搬する。

(3)組織の分解産物で生体に不要となったものなどを腎臓(じんぞう)に運び体外に排泄(はいせつ)させる。

(4)内分泌腺(せん)から血液中に分泌されたホルモンを、その作用する器官・組織にまで運ぶ。

(5)体温を均一に保つ。体温が均一に保たれるのは、安静状態では肝臓、心臓、腎臓などの内臓で、運動時には筋肉などでつくられる体熱を、血液が循環して、全身に均等に分布させるという働きによるものである。

そのほか、生体に侵入する細菌、異物などを破壊、無毒化するなどの生体防御作用も備えている。

[本田良行]

血液の成分

血液を試験管に入れ、光に透かしてみると不透明に濁ってみえる。これは、赤血球などによって光が散乱されるためである。これらを有形成分とよび、赤血球、白血球、血小板などからなっている。有形成分以外は血漿(けっしょう)とよばれ、両者をあわせて全血という。全血に対する有形成分の百分比をヘマトクリットhematocritといい、その値はおよそ男子で45%、女子で42%である。この男女差は、有形成分のほとんどを占める赤血球数の違いによる。ヘマトクリット値の測定には、血液を均一な内径の試験管、または細いガラス毛細管にとって遠心分離すると、比重の大きい有形成分が下に沈むので、その沈殿層の長さから計算される。普通、赤血球と血漿の比重は1.1と1.03、全血の比重は1.06くらいである。

[本田良行]

血液の作用

血液の粘度は試験管内では水の約4.5倍もある。しかし、実際の生体内では、血管内を流れる血液の速さによっても粘度は左右され、流速が遅いほど粘度が高くなる。また、同じ流速の場合は、ヘマトクリット値が高いほど粘度が高くなる。この粘度の大小によって血流に対する抵抗が左右される。つまり、血流速度が遅く、ヘマトクリット値が高いほど血流抵抗が大きくなって、血液はますます流れにくくなるわけである。これは、病気の末期などによくみられる現象である。また、赤血球が増えすぎる(多血症)と血液が流れにくくなって、かえって組織の栄養障害がおき、逆に貧血になると血流抵抗が減少され、低血圧となってさまざまな障害が引き起こされることになる。

血液を蒸留水の中に入れると、赤血球の膜が破れ、中からヘモグロビンが出てきて透明な赤色の液となる。これを溶血とよぶ。また、血液を2~3%の濃い食塩水に入れると、赤血球はクワの実状に縮んだ形となる。0.9%の食塩水(生理的食塩水)に血液を入れると、赤血球は変形しないで保存することができる。これは、生理的食塩水と血液の浸透圧とが等しいからである。その圧は約7.8気圧にもなるが、大部分は血液中の電解質によるものである。

血液の水素イオン指数(pH)は7.4くらいで、1日の変動はせいぜい0.2以内である。pH7.0以下および7.6以上では長く生存することはできない。生体内では二酸化炭素をはじめとして硫酸、リン酸、さまざまの有機酸というような、血液のpHを変化させようとする物質が絶えず産生されている。それにもかかわらず、その値が非常に狭い範囲内に一定に保たれている(これを血液pHの恒常性とよぶ)のは、次のような働きによる。第一の働きは、血液自体に含まれるヘモグロビン、血漿タンパク、炭酸水素イオン、リン酸塩などによる物理化学的な緩衝作用によるものである。第二の働きは、呼吸による二酸化炭素の体外への排出と、腎臓による炭酸以外の酸を尿中に排泄する作用である。前者は1規定の酸にして1日十数リットル、後者は70~80ミリリットルくらいに達する。この第二の働きは生理的緩衝作用とよばれる。

血液の量は体重のおよそ8%である。体重60キログラムのヒトでは5リットル弱が血液量となる。血液は毛細管壁を介して約その倍量の組織液、さらに、この両者の合計の倍量にも及ぶ細胞内液と接触しており、絶えず物質の交換を行っているわけである。また、腎臓から排泄される尿量は、血液の浸透圧をよく反映して血液の濃縮と希釈を防ぐように働いており、かなりの出血をしたり、多量の水分をとった場合でも、血液量の変化はほんのわずかですむこととなる。

[本田良行]

赤血球

ヒトの赤血球は中央がへこんだ円板状で核がない。直径は約8マイクロメートル、厚さは中央で約1マイクロメートル、周辺で約2マイクロメートルである。赤血球は動物の種類によって異なり、鳥類、爬虫(はちゅう)類、両生類、魚類などでは有核である。ヒトの赤血球の形態は、できるだけ多くのヘモグロビンを含み、酸素の出入りに好都合なように進化したためと考えられている。赤血球の数は、1立方ミリメートル中に成人男子でおよそ500万、女子で450万である。したがって、身体全体での赤血球数は25兆にもなる。また、1個の赤血球の表面積は約100平方マイクロメートルであるから、全部で3000平方メートル(体表面積の約1700倍)となる。このように、ヒトは多数の赤血球による広い面積を体内にもつことにより、絶えず酸素と二酸化炭素の出し入れと運搬が可能となっている。赤血球の造血は、胎児の初期には肝臓や脾臓(ひぞう)で行われるが、後半からは骨髄で行われるようになる。出生後の造血は、初めは全身の骨髄で行われるが、成人に達するまでに、しだいに短骨、扁平(へんぺい)骨の骨髄だけで行われるようになる。造血を促すホルモンとしてエリスロポエチンerythropoietinがある。このエリスロポエチンは、たとえば高山に登るなどによって酸素欠乏をきたしたときに産生亢進(こうしん)し、おもに腎臓からその分泌が行われる。

赤血球は古くなると、主として脾臓や肝臓にあるマクロファージ(大食細胞)によって破壊される。破壊された赤血球内のヘモグロビンは、肝臓で処理されて胆汁色素として十二指腸内に排出される。便が着色されるのはこの色素によるためである。赤血球の平均寿命は120日であり、毎日、全赤血球の0.8%が壊されている。その量は毎秒200万個以上という莫大(ばくだい)な量である。しかし、生体は破壊に見合った数の赤血球を絶えず新生するので、全赤血球数にはすこしの変化もおこらない。

[本田良行]

ヘモグロビン

赤血球内に約35%の高濃度で含まれる色素タンパクで、血色素ともいう。鉄を含んだポルフィリン化合物のヘムとグロビンというタンパク質からできているため、ヘモグロビンとよばれる。1個のヘモグロビン分子はα(アルファ)とβ(ベータ)という構成成分を2個ずつ含んでいる。その各成分は、それぞれ1個の酸素分子と結合するので、合計4分子の酸素がヘモグロビンによって運ばれることとなる。ヘモグロビンは複雑な立体構造をもち、とくにαとβの組合せ状態は四次構造とよばれる。この四次構造は酸素や二酸化炭素の出入りとともに変化し、生体におけるこれらの物質運搬に好都合なように働いている。ヘモグロビンは酸素との結合、放出に伴って鮮紅色から暗赤色へと変化する。血液1リットルによって結合可能な酸素量は約0.2リットルである。

[本田良行]

白血球

白血球は血液1立方ミリメートル当り6000~8000個で、赤血球の500ないし1000分の1くらいである。しかし、種類は豊富で、顆粒(かりゅう)白血球である中性好性、酸好性、塩基好性のほか、リンパ球、単核細胞などがある。こうした白血球のうち主要な種類は中性好性白血球(好中球)で全体の約60%、ついでリンパ球の30%である。白血球の働きを総括すれば生体の防御作用にある。その一つは、侵入した細菌、異物などを直接貪食(どんしょく)する作用である。このためには、白血球は目的の場所までアメーバ運動によって到達しなければならない。この性質は遊走性とよばれ、とくに中性好性白血球によく発達している。したがって、急性の感染症などのときにはこの白血球が真っ先に増加する。一方、単核細胞は遊走性は低いが、中性好性白血球の10倍も細菌を貪食する力があるため、慢性の感染症などのときには、この白血球が増加することになる。リンパ球は外見は同じだが、T細胞、B細胞、NK細胞の3種類があり、T細胞はさらに免疫応答を活性化するヘルパーT細胞、免疫応答を抑制するサプレッサーT細胞、ウイルスや細菌などの異物を攻撃するキラーT細胞に分かれる。一方、B細胞は免疫グロブリン(Ig)をつくることによって細菌、毒素などを無力化する。また、アレルギー、アナフィラキシーなどのいわゆる免疫に関係した生体反応の発症にも関係する。免疫グロブリンにはIgM、IgG、IgA、IgD、IgEの5種類がある。このうちIgGが全体の75%を占め、IgEはアレルギーに関係する。NK細胞はがん細胞などの異物を攻撃する。

白血球数が1立方ミリメートル当り5000以下になると白血球減少症とよび、危険となる。とくに顆粒白血球減少症の場合、その数が2000以下になると身体の抵抗力が極度に衰え、死亡率が非常に高くなる。白血球は赤血球のように血管内だけにとどまっていないで、組織やリンパ内にどんどん出ていくため、その寿命を正確に測定することはむずかしいが、一般的には、中性好性白血球などの顆粒白血球の寿命は10日前後、リンパ球の大部分は100~200日、一部は3~4日とされている。

[本田良行]

血小板

血小板は、骨髄の多形核巨大細胞という直径35~160マイクロメートルの細胞原形質内にでき、この細胞の崩壊とともに流血中に放出される。血小板は無色で、球形、卵円形、桿(かん)状とさまざまな形をとり、直径2~4マイクロメートルの無核の細胞片である。電子顕微鏡でみると、ミトコンドリア、リボゾームなどのほか、直径0.2~0.3マイクロメートルの球形の顆粒が充満している。この顆粒には、セロトニンとアデノシン二リン酸(ADP)を含むものと、加水分解酵素とカルシウムを含むものとがある。血小板は血液1立方ミリメートル中に25万~35万個の範囲に調節されている。血小板は、血管が破れたところに露出した膠原(こうげん)線維に粘着する。セロトニンは破れた血管を収縮させ、ADPは他の血小板を引き付けて血小板の塊(白色血栓)をつくるのに役だつ。さらに、血小板中の第三因子は、血液の凝固に際して働くトロンボプラスチンの形成に役だっている。このように、血小板は出血を止めるうえで重要な働きをしているわけである。

[本田良行]

血漿

血球以外の血液成分を血漿といい、その91%くらいが水分である。おもな無機成分としてはナトリウム、カリウム、カルシウム、塩素(クロール)、リン酸、炭酸水素イオンなどがある。これらの濃度は血液の浸透圧を決めるうえで重要である。有機成分としては、まずブドウ糖があり、これは血漿100ミリリットル当り70~90ミリグラム含まれている。ブドウ糖は細胞の代謝活動のエネルギーを供給するうえで、もっとも重要な栄養素である。その濃度は、インスリン、グルカゴン、成長ホルモン、カテコールアミンなどの種々のホルモンのバランスによって巧みに調節されている。次に重要な有機成分は血漿タンパク質である。血漿タンパク質は血漿中に6.5~8.0%の割合で含まれており、アルブミンとグロブリンに分けられる。この血漿タンパク質は、各種細胞の栄養源や、さまざまな機能性タンパクの運搬、膠質(こうしつ)浸透圧による血液・組織液間の液量のバランスを保つといった働きのほか、緩衝作用によって血液pHの恒常性を維持する、血液凝固に必要なタンパク質を供給する、免疫グロブリンを含み、生体の防御作用に参加する、などの重要な働きをもっている。なお、血清とは血液凝固が完了したのち、凝固塊の周囲に残る黄色透明な液体をいい、その成分は、血漿成分のうち、凝固に際して析出したフィブリノゲンを除いたものである。

[本田良行]

血液ガス

血液によって運搬される酸素、二酸化炭素、さらにそれらによって規定される血液pHを総称して血液ガスとよぶ。安静時においても生体は、細胞の代謝活動のために毎分約250ミリリットルの酸素を必要とする。しかし、血液によって運搬可能な酸素の容量は最大で毎分約1リットルにしかすぎない。したがって、数分間血液の流れが止まっただけで生体はただちに強い酸素欠乏に陥ることになる。一方、二酸化炭素は水と反応して炭酸となり、酸として働く。その量は、1日に1規定の酸にして十数リットルにも達するため、血液によって運搬されて、肺から放出されないと血液pHの低下により強い酸血症となる。血液ガスの運搬は絶えずダイナミックに行われて、すこしも休むことがない。この仕組みこそが、人体の血液循環を語るとき、もっとも大きな特徴といえるわけである。

[本田良行]

動物における血液の系統発生

無脊椎(せきつい)動物は一般に開放系の血管系をもち、脊椎動物の血液は閉鎖血管系の中を流れている。脊椎動物の血色素は赤血球に入っているが、無脊椎動物の多くのものでは、血色素は血漿中に溶けている。血色素のうち赤血球中にあるのはヘモグロビンとヘムエリスリンだけで、ヘモグロビンは脊椎動物のほとんどすべてにあり、無脊椎動物ではヘモグロビンの分布と系統樹の間に一定の法則はない。昆虫でヘモグロビンがあるのはユスリカ、ウマバエなどの幼虫だけである。環形動物ではヘモグロビンが血球内と血漿の両方に存在するものもある。軟体動物にはヘモグロビンとヘモシアニンがあるが、ヘモグロビンが血漿内にあるもの(ヒラマキミズマイマイ)と血球内にあるもの(アカガイ)がある。原生動物にもゾウリムシやテトラヒメナにはヘモグロビンがある。甲殻類のミジンコでは通常の酸素濃度の水中ではヘモグロビンができないが、酸素量が約3分の1に下がるとヘモグロビンが生じて体色が赤みを帯びる。このような個体が大量に増殖したものが赤潮である。ヘムエリスリンはヘモグロビンと同様に鉄を含む呼吸タンパク質で、酸化すると赤紫色、酸素を放出すると無色になる。星口(ほしぐち)動物のホシムシ類、袋形(たいけい)動物のエラヒキムシ、触手動物のシャミセンガイなどの血球中に存在する。クロロクルオリンも鉄を含み、無脊椎動物の血漿中にある緑色の色素である。ヘモシアニンは軟体動物(腹足類、頭足類、双神経類など)、節足動物(甲殻類、クモ類、昆虫)の血リンパ液中にあり、銅を活性中心にもつ呼吸タンパク質で、酸素と結合すると二価銅になり青色をしているが、酸素を放出すると一価銅となり無色に戻る。特異な血色素としては、ホヤなどの被嚢(ひのう)類の血球(バナドサイト)や体胞液にあるバナジウムvanadium、クロモゲンchromogenがある。しかし、バナジウムについては、この物質が呼吸色素として働くという説は確定していない。

[大岡 宏]

動物における血球の系統発生

海綿動物には循環系がないが、アメーバ様の運動をする遊離細胞がある。吸虫類以上の動物には不完全な循環系があり、白血球が存在する。無脊椎動物にはさまざまな形をした白血球があり、リンパ球に近いものやマクロファージ様のものは下等な生物から存在し、やや高等になると顆粒や封入体をもち、多くの種類に分かれる。無脊椎動物の赤血球もいろいろの形態をもち、細胞質内に顆粒を含んでいて、赤色素は顆粒に含まれている。これらの赤血球は同時に白血球としての機能も備えている。脊椎動物の赤血球は非運動性で、哺乳(ほにゅう)類では核がなく小形であるが、他の脊椎動物の赤血球は有核で、両生類の有尾類などのように巨大な赤血球もある。血球がつくられる場所は、魚類、両生類では脾臓などの間質、腸、循環系の中などであるが、爬虫類以上では骨髄が主となる。なお、血液のことを血ともいうが、血には血縁など象徴的な意味も含まれている。

[大岡 宏]

『高木健太郎・岡本彰祐編『生理学大系Ⅱ 血液・呼吸の生理学』(1968・医学書院)』▽『岡本歌子著『血液』(光文社・カッパブックス)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「血液」の意味・わかりやすい解説

血液

けつえき

blood

血管系には開放系と閉鎖系の 2種類がある。開放系は血液が血管から出て体内の組織に直接流れ込むもので,昆虫類,クモ類,甲殻類などの節足動物と,ほとんどの軟体動物に見られる。酸素を供給する速さという点からは効率が悪く,二枚貝類やカタツムリのようにあまり活動的でない動物に適している。非常に活動的な昆虫類が開放系であるという事実はこれと矛盾しているが,昆虫類は酸素の供給を血液ではなく気管に依存しているので問題はない。閉鎖系は血液が血管から出ることはなく,血液と組織との物質交換は毛細血管の壁を通して行なわれる。脊椎動物とイカ,タコなどの頭足類,環形動物がこのような血液循環経路をもつ。魚類以外の脊椎動物は,心臓から送り出された血液は肺で酸素を得て,いったん心臓へ戻ってから体中に運ばれる。肺をめぐる経路を小循環,全身をめぐる経路を大循環と呼ぶ。

血液の組成は,動物界のグループによって異なる。ヒトでは約 55%の液体成分(血漿)と約 45%の有形成分(赤血球,白血球,血小板)からなる。ヒトの血漿は淡黄色をしており,その 90~92%は水分で 6~8%が蛋白質(血漿蛋白質)である。そのほかに塩類,ブドウ糖(→グルコース),脂肪,アミノ酸,二酸化炭素,窒素老廃物,ホルモンなどが溶解している。血漿の働きには (1) 栄養素,老廃物,血液細胞の運搬と媒介,(2) 血圧の維持,(3) 体温の維持,(4) 血流と体内の酸塩基平衡の維持がある。血漿蛋白質はアルブミン,フィブリン,グロブリンからなる。その機能は浸透圧をつくり出して毛細血管から水分と溶解物質が過剰に失われるのを防ぐ(アルブミン),凝血塊を形成して出血を止める(フィブリン),抗体として微生物や有害物質から体を守る(γ-グロブリン),脂質やステロイド,糖,鉄,銅,遊離ヘモグロビンなどを運搬する(α-グロブリンとβ-グロブリン)ことである。これらのグロブリンには,ある種の血液凝固因子も含まれている。ヒトを含む哺乳類の赤血球には,酸素を運ぶヘモグロビンが含まれているが,ほかの脊椎動物と違って効率よく酸素を運ぶために核がない。

白血球の仕事は,体の防衛と修復である。白血球は顆粒球,単球,リンパ球からなり,微生物を飲み込んで消化する(顆粒球),細胞内のごみと微生物を消化する(単球),抗体をつくり,細胞を感作して病気に対する免疫をつくる(リンパ球)働きをする。血小板は血液の凝固作用において重要な働きをする。破損した血管壁に接触すると,傷口に集まって凝血塊形成を誘導する化学物質を放出し,さらに血小板自体が凝血塊の網の一部をなして血栓を形成する。赤血球,顆粒球,単球,血小板は骨髄でつくられ,リンパ球はリンパ組織でつくられる。

無脊椎動物の血液は,脊椎動物の血液と比べると細胞が少ない。また,ごく小さな無脊椎動物では,血液で運ばれる酸素は直接血漿中に溶けているだけであるが,より大きく複雑な動物は呼吸色素をもつことで大量の酸素を運搬する。呼吸色素は,複数の酸素原子と可逆的に反応する金属原子を含んでいる。鉄を含む赤い色素のヘモグロビンはすべての脊椎動物と無脊椎動物の一部に,銅を含む青い色素のヘモシアニンはカニ(→短尾類)や軟体動物などの甲殻類に見られる。環形動物は,鉄を含む緑の色素クロロクルオリンをもつものと,鉄を含む赤い色素ヘムエリトリンをもつものに分かれる。高等動物では色素が細胞内(赤血球)に閉じ込められており,血液の粘性を低く抑えるのに役立っている。

血液の有形成分とその産生臓器がおかされた病的状態を,血液疾患という。赤血球数が病的に増加した状態を赤血球増加症(多血症),減少した状態を貧血と呼ぶ。本質的には貧血は病気ではなく,病気の症状である。そのため貧血はそれぞれの原因にしたがって治療されるべきである。白血球の数が通常よりかなり増加した状態を,白血球増加症という。たいていの場合,顆粒球の増加によるもので,なんらかの感染症が原因にある。リンパ球数の増加は,若者に多いウイルス性疾患の伝染性単核球症の特徴であり,発熱,喉の痛み,脾臓の肥大,インフルエンザ様の症状,リンパ腺の腫れを伴う。白血病は造血組織の深刻な疾患で,白血球が無制限かつ病的に増加し,最終的には脾臓やリンパ腺などの組織が変化し,貧血が起こり,血小板が減少する。治療しなければ数週間から数ヵ月で死亡する急性白血病から,10年以上ほとんど症状が出ない慢性白血病まで経過はさまざまである。白血病に関連して起こる疾患には,悪性リンパ腫がある。出血性疾患は,血管の内壁,血小板,血漿中の凝血因子に異常があると起こる。血小板減少症では,皮膚や消化器系と尿生殖路の粘膜から出血する。また凝固因子のどれか一つでも欠損すると,わずかな傷でも大量に出血する。この疾患は遺伝的な凝固因子欠損に起因するものが多く,例えば女性によって受け継がれるが男性にしか現れない血友病とクリスマス因子欠乏症,男性にも女性にも見られるフォン・ウィレブランド病などが該当する。後天的な原因としては,ビタミンKやビタミンCの欠乏症がある。(→循環器系)

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「血液」の意味・わかりやすい解説

血液【けつえき】

→関連項目血液製剤|成分献血|造血幹細胞移植|体液

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「血液」の解説

血液

普及版 字通 「血液」の読み・字形・画数・意味

【血液】けつえき

字通「血」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の血液の言及

【体液】より

…中国や日本など東洋の医学で,昔から気や風の変化から疾患を〈病む気〉,つまり〈病気〉として説明してきたのとはきわめて対照的で,こうした体液病理学による医学的思考は,ルネサンス以後に解剖学が進歩して器官の病理学(固体病理学)と入れかわるまで,ヨーロッパで支配的だった。 古代ギリシア・ローマでヒッポクラテスやガレノスらにより取り上げられるのは,粘液phlegm,血液blood,黒胆汁melancholy(black bile),胆汁(黄胆汁choler,yellow bile)という4種の体液であり,これらの平衡と調和を保つことが健康の条件で,ある体液に過剰,不足,移動などが起これば,心身の変調や病態が生じると考えられた。例えば,癲癇(てんかん)の発作は,冷たい粘液が突然脈管内に流れ込んで血液を冷却,停滞させる場合に起こるが,粘液流が多量で濃厚なときには,血液を凝結させるから,直ちに死を招く。…

【裁判】より

…これによると,初期王朝期末からアッカド時代では,苦情の申立てがあると慣例として役人maškimの世話により随時個々の地域においてその行政長官ensíや長老が司宰者となって衆人の下で裁きが行われたようである。この,いわば裁判集会の場所は定まっておらず,神殿域内,宮殿の門前等で行われ,裁判人は未分化で,行政官や地域住民とくに神官sangが多くその任に当たった。川におもむいて神裁を仰ぐ例もある。…

【体】より

…

[呼吸と循環]

体のなかで栄養素の代謝によって発生したエネルギーが消費される場合,酸素の供給を必要とし,その作用の結果,炭酸ガスが生じる。これらガスの効果的な交換は,呼吸器とくに肺と血液,さらに血液を肺から体のすみずみにまで循環させる循環器によってなされている。呼吸器の主役は左右の肺と,そのなかへ空気を送り込む気道,すなわち鼻腔,喉頭,および気管,気管支である。…

【体液】より

…細胞外液ともいう。血液,リンパ液,細胞間液,体腔液などの区別がある。脊椎動物の循環系は閉鎖型であって,これらの区分がはっきりしており,血液は血管内を,リンパ液はリンパ管内を流れるが,開放循環系をもつ節足動物や軟体動物,そのほか一般に無脊椎動物では,血液とリンパ液と細胞間液ははっきり区別できず,体液は血リンパと呼ばれることがある。…

【血】より

…ここでは,世界各地,各時代の文化における血に関する観念やそれをめぐる習俗について記述する。 なお,血についての生理学的解説は〈血液〉の項を参照されたい。

【血の文化史】

古代エジプトの〈死者の書〉には,生前よこしまだった死者の血をオシリスの前で飲みながら,罪の重さを調べる神々の話がある(《ヌウのパピルス》)。…

※「血液」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...