関連語

精選版 日本国語大辞典 「縄床」の意味・読み・例文・類語

じょう‐しょう‥シャウ【縄床】

なわ‐どこなは‥【縄床】

- 〘 名詞 〙 縄をめぐらして作った円座風の敷物。じょうしょう。

世界大百科事典(旧版)内の縄床の言及

【いす(椅子)】より

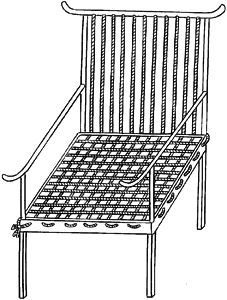

…また台床や榻(とう)もさらにさかんに用いられ,これらの上に手すりが付けられたり,凭几(ひようぎ)などがくふうされるようになり,この時期についに地上に莚を敷く習慣は改められることになった。さらに隋代になると胡床は交椅と名が変わり,唐代には縄床と呼ばれた(縄床は胡床と直接的にはつながらないとする説もある)。同時に唐代には西方文化の影響で四脚形式のいすも採り入れられ,以後いす文化は急速に発展し,やがて宋初のころには中国人の生活様式は腰掛け式のいす座に改まり,明・清代には多種多様ないすがつくられた。…

※「縄床」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...