日本大百科全書(ニッポニカ) 「ウラハダカ」の意味・わかりやすい解説

ウラハダカ

うらはだか / うら裸

topside lanternfish

[学] Notolychnus valdiviae

硬骨魚綱ハダカイワシ目ハダカイワシ科に属する海水魚。岩手県以南の太平洋沖、小笠原(おがさわら)諸島近海、台湾など太平洋、インド洋、大西洋の熱帯から温帯海域に広く分布する。体は細長く、尾柄(びへい)部は長くて尾柄高は低い。頭長は体高のおよそ1.5倍。吻(ふん)は比較的長く、吻端はとがり、吻長は眼径より短い。目は雄が雌よりも著しく大きい。背びれの起部は臀(しり)びれ起部よりすこし前から始まる。背びれは10~12軟条、臀びれは12~14軟条。脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)は臀びれ基底(付け根の部分)後端のはるかに後方にある。胸びれは11~14軟条、腹びれは6軟条。側線は不明瞭(ふめいりょう)である。鰓耙(さいは)は上枝に2本、下枝に8~9本。

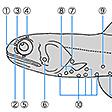

また、発光器は種の重要な特徴である。頭部や体側にある発光器は小さく、脱落しやすい。鼻部背側発光器Dn(図中①、以下同)はあるが、鼻部腹側発光器Vn(②)はない。両性ともに尾柄上に尾柄上部発光腺(せん)SUGL(⑯)があり、雄のものは雌より大きい。発光腺は黒色素で縁どりされている。両性ともに尾柄下部発光腺INGL(⑰)はない。腹びれ上発光器VLO(⑨)、最上の肛門(こうもん)上発光器SAO(⑫)、体側後部発光器Pol(⑭)は側線の上方の、体の背縁に近い位置にある。肛門上発光器は3個。尾びれ前発光器Prc(⑱)は2個で、側線を挟んで上下に位置する。前部臀びれ発光器AOa(⑬)は4~5個、後部臀びれ発光器AOp(⑮)は3~4個。

最大体長は2.5センチメートルほどになる。沖合いの水深375~1265メートルにすみ、夜間に水深25~800メートルまで日周鉛直移動をする。ビームトロールでとれる。

ウラハダカ属には世界から本種しか知られていない。本種は腹びれが6軟条と少ないこと、脂びれが臀びれ基底後端よりもはるかに後方にあること、腹びれ上発光器、最上の肛門上発光器および体側後部発光器が体の背縁近くに位置することなどでハダカイワシ科の他種と容易に区別することができる。

[尼岡邦夫 2025年1月21日]