化学辞典 第2版 「ディスク電気泳動」の解説

ディスク電気泳動

ディスクデンキエイドウ

disk electrophoresis

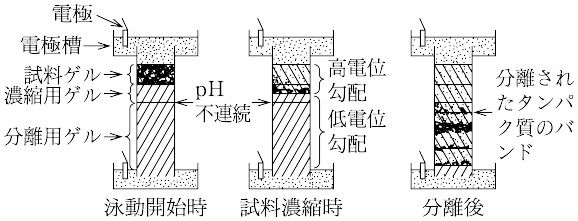

ポリアクリルアミドを支持体としたゲル電気泳動法の一種.1959年,L. OrnsteinとB.J. Davisにより開発された.タンパク質の分析,純度検定用として,現在もっとも鋭敏な方法である.試料の分離が起こる分離用ゲルの上に濃縮用ゲル,試料ゲルを重ね,通電して試料ゲル,濃縮用ゲルに高電場をかけることで,試料は分離用ゲルの上端に達する.そのために,緩衝液のイオン種,pH は,不連続に設定される.その結果,試料は分離ゲル上端できわめて薄い層に濃縮された後,分離されるので,分離能は非常によい.泳動後のゲルを染色液につけて分離されたタンパク質バンドを可視化する.色素で染色する場合は0.1 μg,銀染色の場合はngオーダーで検出可能である.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報