改訂新版 世界大百科事典 「ホフマン則」の意味・わかりやすい解説

ホフマン則 (ホフマンそく)

Hofmann's rule

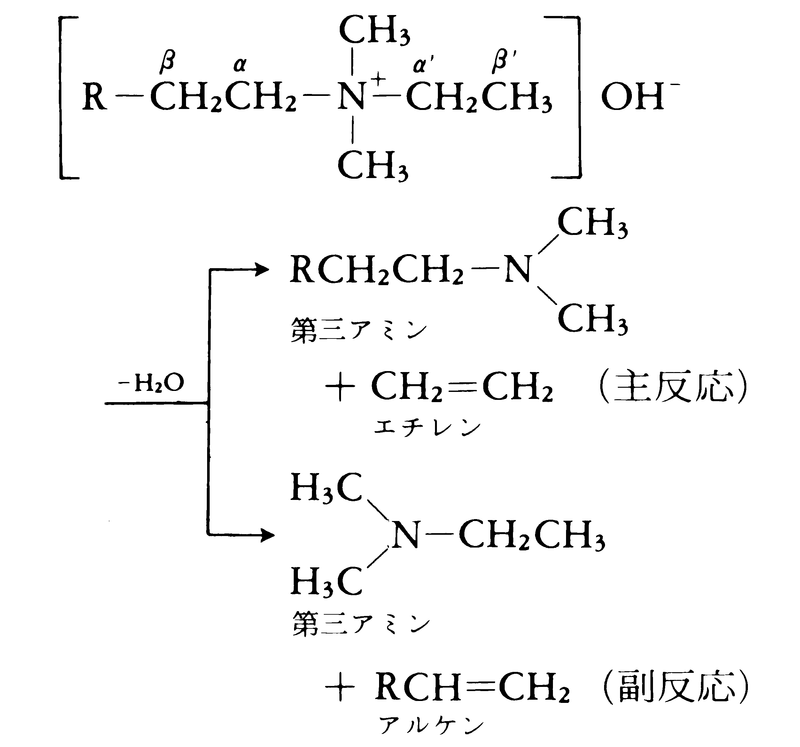

水酸化第四アンモニウムを100℃くらいに加熱すると,C-N結合の一つが切れて,アルケンと第三アミンおよび水が生成する(ホフマン分解)。この反応において,2種以上のアルケンが生成する可能性がある場合には,置換基の少ないアルケンがより生成しやすいという経験則。もしエチル基が含まれるなら,エチレンが最も生成しやすいことになる。この通則は1851年ドイツのA.W.vonホフマンにより見いだされた。

脱離反応の方向に関する同様の傾向はスルホニウム塩[R3S⁺]X⁻の分解でも認められる。この通則はアルキル基の誘起効果で説明される。すなわち,アルキル基が電子供与性であるため,β′位の水素に比べてβ位の水素のほうが分極が弱い。したがって,OH⁻は酸性度のより高いβ′位の水素を攻撃して脱離反応が進むことになる。

→ザイツェフ則

執筆者:小林 啓二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報