関連語

精選版 日本国語大辞典 「利休形」の意味・読み・例文・類語

りきゅう‐がたリキウ‥【利休形】

- 〘 名詞 〙

- ① 棗(なつめ)や茶杓など、茶道具で利休の好んだ形をしたものをいう。

- ② なだらかな丸味を帯びた形、また、なだらかな弧を描く形の汎称。

- [初出の実例]「びは咲くや放後架も利休がた」(出典:俳諧・七番日記‐文化一〇年(1813)一一月)

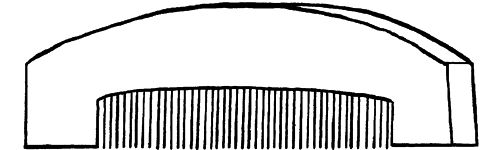

- (イ) 江戸末期にはやった櫛の棟形。小形のものは歯が浅く、多く鼈甲(べっこう)で紐をつけて髷の背に結びつけて用いる。

利休形②(イ)〈守貞漫稿〉

利休形②(イ)〈守貞漫稿〉- [初出の実例]「今流行る利休型の木櫛だが、蒔絵が面白い」(出典:歌舞伎・男伊達初買曾我(1753)二)

- (ロ) 鼻紙袋などの袋物の蓋の形。

- (ハ) 刀を掛ける部分がなだらかな弓状になっている刀掛。

- [初出の実例]「塗壁にして風雅なる下地窓、此前に利久形(リキウガタ)の刀掛に刀かけてある事」(出典:歌舞伎・四十七石忠矢計(十二時忠臣蔵)(1871)二幕返し)

- (ニ) 提げタバコ盆の盆の縁の部分がなだらかな曲線状になっているもの。

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...