精選版 日本国語大辞典 「蒔絵」の意味・読み・例文・類語

まき‐え‥ヱ【蒔絵】

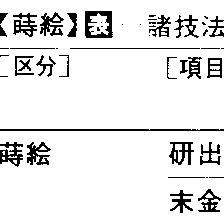

- 〘 名詞 〙 漆工芸の技法の一つ。漆で文様を描き、乾かないうちに金銀粉や色粉などを蒔きつけて付着させ、文様を表わす。基本的技法には高蒔絵・平(ひら)蒔絵・研出(とぎだし)蒔絵の三種があり、文様以外の地に蒔く地蒔には、塵地(ちりじ)・平塵地・沃懸地・平目地・梨地などがある。また、螺鈿・平文・切金・金貝その他の技法と併用されることもある。奈良時代の末から、日本の漆工芸の代表的技法として発達してきた。

- [初出の実例]「うるはしき屋を作り給て、漆を塗り、まきゑして」(出典:竹取物語(9C末‐10C初))

改訂新版 世界大百科事典 「蒔絵」の意味・わかりやすい解説

蒔絵 (まきえ)

漆で文様を描き,その上に細かな金銀粉などを固着させ磨いたものをいう。一般には金銀粉地や,色粉(いろこ)(顔料)を蒔き付けたもの,螺鈿(らでん)や切金(きりかね)を組み合わせたものなどもその範疇に入る。〈蒔絵〉の語は《竹取物語》にみえるのが最古といわれ,語源は《国家珍宝帳》に記載される〈末金鏤(まつきんる)作〉から末金絵になったとする説や,金銀粉を蒔き付ける技法からきたとする説がある。

材料,用具,技法

蒔絵粉

蒔絵の主材料は蒔絵粉だが,これには金銀のほか,青金(あおきん)(金と銀の合金),白鑞,まれに銅粉,白金粉などが用いられる。金銀の代用として錫,銅,真鍮,アルミニウムなども近代になって用いられた。粉の種類には丸粉,半丸粉,平目粉(刑部(ぎようぶ)平目),梨地(なしじ)粉,平粉,消粉などがある。おのおの粗細があり,丸粉でみると1号(細)から15号(粗)まであり,おもに3号以下は平蒔絵に,8号以上は研出(とぎだし)蒔絵に用いられる。丸粉の祖形は古代粉(やすり(鑢)粉)で,12世紀まではこの一種のみが研出蒔絵に用いられたが,12世紀末から平蒔絵用の細粉や平目粉が現れる。梨地粉の出現は14世紀といわれるが平目と梨地は区別がむずかしく,厳密には18世紀まで下がろう。18世紀以降,蒔絵技法は著しく発達し,蒔絵粉の製法も精度が高まり,特殊な粉もつくられた。

蒔絵粉の伝統的製法はまず棒やすりで金属塊をおろし,その粗粉を鉄板の上にのせ,径5mmくらいの鉄棒を転がして平らにつぶす。これをやすり目のついた鉄板の上にのせ,やすり目のついた鉄槌でこすって細かく砕くと丸粉ができあがる。これを木槌形の篩(ふるい)にかけ粗細粉15段階に分ける。興味深いことに円形粉は12世紀末の遺品に見いだされるが,それ以前の遺品にはまったく用いられない。12世紀以前の蒔絵粉は米粒形,楔(くさび)形,細長形などをしており,8世紀の蒔絵は砂金とも考えられ,著しい特徴を示す。平目粉から円形の細粉をつくるこの造粉法は13世紀までさかのぼり得るが,それ以前の造粉法についてはまったく知られていない。

蒔絵用具

普通に用いるものとして,筆は線描用として根朱(ねじ)筆(ネズミ毛),根朱替筆,地描き用として猫毛の丸筆を用いる。梨地の地塗,金地の塗込みなどに用いる刷毛(はけ)は,兎毛製の兎(う)刷毛,猫毛製のタヌキ刷毛である。塗刷毛は塗り一般に用いるもので毛髪製。赤毛(古毛)が最良とされ,幅に広狭がある。毛棒は粉蒔付け用のあしらい毛棒と塵(ちり)を払う払い毛棒がある。蒔絵粉を蒔くのには粉筒(ふんづつ)があり,竹や羽軸の筒の先端を斜めに切り落とし,目の異なる絹や紗を張り,これを通して蒔絵粉をふるい落とす。粉さじは蒔絵粉を粉筒に入れるのに用いる。爪盤は一種の小型パレット(べっこう製など)で,親指にかけ,その上に絵漆を出し,筆につけて描く。粉盆は蒔絵粉包を広げたり,払った粉を受けたりする。蒔絵粉は椿炭で研ぐが,砥石を擦盤(すりばん)の上で微粉化し,それを鹿皮につけて磨く。砥石は内曇がよい。その他,鯛牙,犬牙でも磨く。

技法

古代から発達してきた技法を大別すると,研出蒔絵,地蒔(じまき),上絵(うわえ)に分けられる。

(1)研出蒔絵 研出蒔絵とその技法を高度化させた肉合(ししあい)蒔絵,それを変化させた研切などがある。研出蒔絵の基本的工程は,まず黒漆で線描し,そこに蒔絵粉を蒔き付ける。乾固後,画面全体に透漆(すきうるし)や黒漆を塗り込みよく乾燥させた後,木炭で文様の蒔絵粉を研ぎ出し,全体を磨き上げる。蒔絵粉を蒔く際は粉を蒔き分けたり,蒔きぼかしたり,書き割ったりして変化をつける。肉合蒔絵はレリーフ状の研出蒔絵と考えてよい。薄く肉付けされた文様部分を地蒔と同時に研ぐところに特徴があり,高度の熟練が要求される。高蒔絵に近い技法で,室町時代に創案されたといわれる。研切は漆で絵を描いた後,炭粉と銀粉を適当に混じたものを蒔いて濃淡をつける。初めに絵の黒くしたいところに炭粉のみを蒔いて乾かし,次々と絵の濃淡に従って銀粉と炭粉の配合を変えながら蒔き分けていく。地には文様を避けておもに銀粉が密に蒔き付けられる。研ぎ出すと銀地に墨絵が浮き上がる。

(2)地蒔 沃懸(いかけ)地,金地,平目地,平塵(ひらちり)地,梨地,塵地,石目(いしめ)地などがある。これらは塵地を除いて研出蒔絵に併用されるか,単独で研ぎ出される。沃懸地はいわゆるやすり粉のような粗(あら)い粉を広い面積に密に蒔き,研ぎ出したもの。これに朱漆を塗って研ぎ出すと朱金となる。金地は細かい蒔絵粉を密に蒔き込んで研ぎ出したもので,金の板のように仕上がる。平目地は平目粉を密にまたは淡く蒔いて沃懸地と同様に漆を塗りかけて研ぎ出したもの。平塵地は粗い粉を淡く蒔き,透漆を塗り込んで研ぎ出したもの。梨地は平目粉より厚みの薄い梨地粉を密に蒔き,梨地漆を塗り込んで平らに研ぎ付けたもの。粉の一部は漆の下に沈んでみえる。梨地には刑部梨地,鹿子(かのこ)梨地,むら梨地など種類は多い。塵地は研ぎ出さずに上塗の上に粗い粉を淡く蒔き付けただけのもの。

(3)上絵 平蒔絵,高蒔絵,絵梨地,付書(つけがき),木地蒔絵,蒔きっぱなし,練書(ねりがき)などがある。平蒔絵は普通は絵漆(弁柄(べんがら)を練り込んだ漆)で絵を描き,細かな粉(平極粉)を蒔き付けて磨いたもの。高蒔絵は平蒔絵をレリーフ状に盛り上げたもので,切金極付(きめつけ),極込(きめこみ)などをアクセントとして点飾することが多い。この場合は切金の厚さにみあった蒔絵粉を蒔き付け,研いで磨く。レリーフ状に盛り上げる方法には漆上げ,銹(さび)上げ,粉上げなどがある。絵梨地とは梨地の効果を地でなく文様の部分に応用したもので,高台寺蒔絵などに多用されている。単独ではあまり用いず,平蒔絵との併用が多い。付書は高蒔絵に近く,やや肉厚の蒔絵を一度におこなう方法で,蒔絵粉のみで盛り上げる。広い面積にはあまり用いない。木地蒔絵は美しい木目を生かして地とし,そこに蒔絵を施す技法である。木地の表面を錫箔で覆い,文様の部分のみ錫箔を切り透かして木地を出し,そこに蒔絵して完全に仕上げた後,錫箔を除く。蒔きっぱなしとは平蒔絵の蒔絵粉を蒔いたままで磨かずに仕上げたもの。やわらかさがあり,年月を経ると独特の肌合いが生まれる。練書は漆に蒔絵粉を混じて絵付けしたもの。このほかに螺鈿(らでん),平文(ひようもん)などの技法が蒔絵と組み合わされる。たとえば沃懸地に螺鈿で文様を表したものを沃懸地螺鈿,螺鈿の代りに金または銀板で文様を表し沃懸地に飾ったものを沃懸地平文という。露玉,珊瑚,真珠,タイマイ(玳瑁),彫金,牙角,象牙,陶磁,七宝などを象嵌したり,貼り付けたものを埋物(うずめもの)といい,特異な材質を生かして蒔絵にリアルな表現をもたせることもおこなわれる。破笠(はりつ)細工,芝山細工などはその代表的な例である。

このように蒔絵技法は単独で用いられるだけでなく,普通はむしろ多彩に諸技法と組み合わされる。たとえば遠景は研出蒔絵,中景は平蒔絵,前景は高蒔絵で表現されたり,また前記のように蒔絵粉は材料や粗細の違いで50種以上にも及び,それらを蒔き分け,ぼかすことによって無限の変化が可能となる。蒔絵は一般に京蒔絵と江戸蒔絵に区別され,その技法も作風も異なり,流派や個人によってさまざまな創意工夫がなされている。

歴史

古代

縄文時代以来の日本の漆芸史からみると蒔絵の歴史は新しいが,奈良時代以降各時代ごとに優品が遺り,美術的にみると蒔絵は漆工芸の主流となった。現存最古の遺品は,正倉院蔵の末金鏤大刀(まつきんるのたち),法隆寺献納宝物の利箭(とがりや),山科西野山古墓出土の断片で,これらは奈良時代のものである。末金鏤大刀は《国家珍宝帳》に〈金銀鈿荘唐大刀鞘上末金鏤作〉と記載された品にあたり,この末金鏤は技法的に研出蒔絵と同様と考えられる。利箭は沓巻と矢筈部分に紐を巻き黒い漆を塗り,そこに粗い金粉を蒔きっぱなしにしたものである。この技法は塵地という。西野山古墓出土の断片は当初の姿は明らかでないが,大小混じった金粉を隙間なく厚く蒔き付け,上に透漆を数回塗って研ぎ出したもので,次代の沃懸地の原形である。これらの遺品は技法的に異なっているが,いずれも平安時代蒔絵の先駆をなすもので,この時代の蒔絵の技術がかなり発達していたことを物語っている。中国においてはこの時代の蒔絵の確かな遺品がいまだに発見されないので,蒔絵が日本の創作か中国の発祥か決着がつかない。

平安時代初期の作とされる当麻寺曼荼羅厨子の軒板に施された大規模な平文装飾は前代から引き続き平文が流行したことを示している。平安初期の蒔絵には《花蝶蒔絵挟軾》(藤田美術館)が知られるが,これは正倉院蔵の黒漆挟軾などの形態を伝え奈良時代の雰囲気を色濃くとどめている。日本の蒔絵の歴史は《迦陵頻伽蒔絵𡑮冊子箱》(仁和寺)から本格的に始まるといってよい。この箱は延喜19年(919)空海筆写の経典が散逸しそうになったのを防ぐために勅命によってつくられたと《東宝記》に記されたものと同一とされる。これと前後して《海賦蒔絵袈裟箱》(東寺),《宝相華蒔絵宝珠箱》(仁和寺)がつくられた。これら平安前期の蒔絵は金銀粉による研出蒔絵が主だが,《仁和寺御室実録》にはさまざまな技法の蒔絵箱が記載され,当時の隆盛を知る。11世紀になると朝家や藤原氏によって法成寺,平等院,法勝寺などの荘厳を極めた寺院が競って建立される。《栄華物語》は法成寺のありさまを〈金の漆を塗り螺鈿を嵌め〉と描写している。今日見る平等院の結構はまさに描写の通りで,須弥壇(しゆみだん)は平塵地螺鈿とし,天蓋は螺鈿と銀平文で埋め尽くしている。寝殿造の室内を飾る調度類にも蒔絵や螺鈿が施された。この時期の蒔絵遺品には《仏功徳蒔絵経箱》(藤田美術館),《宝相華蒔絵経箱》(延暦寺),《蓮唐草蒔絵経箱》(奈良国立博物館)などの優品がある。蒔絵技法は発達し,蒔ぼかし,蒔分け,かきわけが現れ,青金粉,白鑞粉も金銀粉とともに用いられ始める。

12世紀に入ると奈良時代の大陸的要素は影をひそめ,形態や文様に和様化が認められるようになる。箱の形が曲線的になり,身近な風景が情景的に描かれる。一方,螺鈿も自由な表現が与えられて蒔絵にとけ込み,精巧な蒔絵螺鈿が出現する。《沢千鳥蒔絵螺鈿小唐櫃》(金剛峯寺),《片輪車蒔絵螺鈿手箱》(東京国立博物館)がその代表的遺品である。1124年(天治1)の中尊寺金色堂の建立は法成寺,平等院に続く浄土信仰の極まりを示すものといえる。内陣のすべてを沃懸地螺鈿で覆い,四天柱には研出蒔絵で菩薩を表す。その規模と技術の高さは平安時代漆芸の一つの頂点をなすものである。平安末期の遺品には蒔ぼかしの技法にすぐれた《懸崖蒔絵箏》(春日大社),平家寄進の古神宝類を収納した厳島神社の《松喰鶴蒔絵小唐櫃》(1183)があり,安元元年(1175)銘をもつ《一切経箱》(七寺)は次代に完成される平蒔絵技法の最古の遺品として,平安時代の漆芸を締めくくり,かつ新しい時代を予言する重要な作品である。

中世

鎌倉時代の漆芸における様式上の顕著な傾向は,形態における量感,図様における写実的で力強い表現の追求といえよう。《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》(サントリー美術館),《蝶牡丹螺鈿蒔絵手箱》(畠山記念館)など,その形態にははち切れんばかりの充実感が認められる。新しい技法も生み出された。沃懸地より直截的な金地や平目地は前代にみられなかった技法で,さらに肉を盛り上げた高蒔絵の開発も特筆されよう。平安中後期を通じて途絶えていた平文もにわかに注目され,新しく〈蒔絵平文〉が開花する。三島大社の《梅蒔絵手箱》はこれらの技法を集大成した当代を代表する作品である。切金もこのころ考案され,《籬菊蒔絵螺鈿硯箱》(鶴岡八幡宮)に見いだされる。鎌倉時代も後期に入ると表現にあらわれる緊張感もやや薄らぎ文学的,女性的な主題を意匠化したものが現れた。《長生殿蒔絵手箱》(大倉集古館)や《秋鹿蒔絵手箱》(出雲大社)がその例である。また螺鈿もこの時期にはさらに高度な技術的完成をみせ,《時雨螺鈿蒔絵鞍》(永青文庫)などの名品を生んだ。

室町時代に入ると武家社会にも貴族的な奢侈の風が広がり,茶や芸能がもてはやされ,工芸は舶載される中国宋元の唐物の影響を受けて特異な発達をとげる。いわゆる〈東山御物〉がそれで,蒔絵では《春日山蒔絵硯箱》(根津美術館)などがあげられる。1390年(元中7・明徳1)寄進の記録を持つ熊野速玉大社古神宝類のうちの蒔絵手箱も当代の代表的遺品だが,この作品には肉合蒔絵や梨地が新たに工夫され,金具,切金,鋲などの平文系の技法も豊富になっている。《塩山蒔絵硯箱》(京都国立博物館)に見る運筆の妙は筆などの道具類が著しく進歩したことを物語っている。また東山時代以降,幕府御用蒔絵師として幸阿弥家,五十嵐家が興り,代々その職を継いで発展する。

近世

桃山時代には新しい武家の権力を荘厳にするように,殿舎は豪華な金碧障屛画で飾られた。蒔絵もまた絵画と競うように新しい表現の場を獲得した。平蒔絵と新技法の絵梨地を基調とする意匠は大画面を処理するには好都合で,高台寺霊屋や都久夫須麻(つくぶすま)神社の蒔絵装飾はその貴重な遺構である。一方,ヨーロッパとの交通によって蒔絵は国際性も獲得した。来日した宣教師の注文による蒔絵螺鈿洋櫃,聖餅箱などが多数輸出され,彼地で模倣されて〈ジャパニングjapanning〉と呼ばれ,国内では南蛮蒔絵の流行をみた。伝統的技法も受け継がれており,狩野永徳下絵の《芦穂蒔絵鞍・鐙》(東京国立博物館)はこの時代の技術的水準を伝える。

江戸時代初期に独創性を発揮したのは本阿弥光悦である。彼の《舟橋蒔絵硯箱》(東京国立博物館)は卓抜な意匠を示すが,ことに橋の部分に用いた鉛板は意表をつく。鉛板はその後の漆芸における有力な表現材料となった。光悦の後継者尾形光琳も蒔絵に才能を発揮し《八橋蒔絵硯箱》(東京国立博物館)をつくったが,琳派の蒔絵は後世まで大きな影響力をもった。他方,大名たちの需要をまかなったお抱え蒔絵師たちは室町期以来の技術的伝統を受け継ぎ,肉合,研出,詰梨地などの驚くべき細密な技術に到達し,豪奢精巧を誇った。幸阿弥長重作といわれる《初音蒔絵調度類》(徳川美術館),《御所車蒔絵硯箱》(東京国立博物館)などはその傾向を最もよく示している。幸阿弥家は古満(こま)家,梶川家(梶川久次郎)とともに将軍家御用となって江戸蒔絵を興し,五十嵐道甫も前田家に召されて加賀蒔絵の祖となった。17世紀末には蒔絵技法は極限に達し,極込,極付,刑部梨地,置平目などの創案発展があった。世はまさに爛熟の時代で富裕町人は争って華麗な蒔絵を求めた。この元禄期(1688-1704)の蒔絵は常憲院時代物と称されるが,華美にすぎ,高い芸術性を示すものは少ない。この時代の先鋭化した技術は印籠のような小世界に向けられて活力を得,印籠は江戸後期の蒔絵を代表するものとなった。印籠蒔絵師として塩見政誠,飯塚桃葉,原羊遊斎(1772-1845)らがおり,小川破笠も特異な作風で名をなした。蒔絵の新しい技法としては,卵殻による表現が注目されよう。

近代以後

明治維新によって主を失った御用蒔絵師は活躍の場もなく貧困にあえいだが,逆境に抗して蒔絵の伝統を守った。幕末から明治にかけては柴田是真,中山胡民(1808-70)らが,明治になって川之辺一朝(1830-1910),白山松哉(1853-1923),小川松民(1847-91)らの名工が出た。1889年には東京美術学校が開校し,漆工科が設けられ,その門から六角紫水らが輩出し,以後漆芸界の指導的立場を担った。

→漆工芸

執筆者:中里 寿克

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「蒔絵」の意味・わかりやすい解説

蒔絵

まきえ

漆工芸(しっこうげい)の加飾の一技法。漆(うるし)で文様を描き、乾かぬうちに金属粉(金、銀、錫(すず)など)や顔料の粉(色粉)を蒔き、固着させて造形する技法、および作品をいう。基本的には平(ひら)蒔絵、研出(とぎだし)蒔絵、高(たか)蒔絵の3種に分けられるが、これの応用技法も多い。普通は漆面に施すが、ときには木地(きじ)に直接施すこともあり、また螺鈿(らでん)や切金(きりかね)を組み合わせることもある。名称は、正倉院の『国家珍宝帳』記載の「末金鏤(まっきんる)」に由来するとする説、また金・銀の粉末を蒔くことによるとする説があり、平安時代の物語『竹取物語』(10世紀前半成立)に蒔絵の語がみえるのが最古である。

[郷家忠臣]

歴史

蒔絵の源流は奈良時代にまでさかのぼり、正倉院の金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんかざりのからたち)(8世紀)の鞘(さや)に雲、獅子(しし)、唐草(からくさ)文を施した末金鏤の技法は、やがて平安時代に盛行する研出蒔絵の先駆をなす。1986年(昭和61)10月、平城宮跡から金銀蒔絵の花文を施した厨子(ずし)の一部とみられる木片が発見されたが、これは同時代の蒔絵の発達を知る好資料である。平安前期の蒔絵は、奈良時代の表現様式を受け継いで豊かな量感と対称的な構成をもつ。『延喜御記(えんぎぎょき)』に延喜19年(919)の作と記される京都・仁和(にんな)寺の宝相華迦陵頻伽蒔絵 冊子箱(ほっそうげかりょうびんがまきえそくさっしばこ)(国宝)はその代表例といえる。平安中期から和様化が進み、野辺雀蒔絵手箱(のべにすずめまきえてばこ)(大阪府・金剛寺)にみられるように情緒的題材、静的構成へと移行し、螺鈿との併用も行われた。代表例にいずれも国宝の沢千鳥螺鈿蒔絵小唐櫃(さわちどりらでんまきえこからびつ)(和歌山県・金剛峯寺(こんごうぶじ))、片輪車螺鈿蒔絵手箱(かたわぐるまらでんまきえてばこ)(東京国立博物館)がある。平安後期には貴族の調度や建築装飾にも蒔絵が用いられたが、このころに平蒔絵が現れ、1176年(安元2)に描かれた名古屋市七寺(ななつでら)の経唐櫃(きょうからびつ)の中蓋(なかぶた)に描かれた仏画はこの技法による。

冊子箱(ほっそうげかりょうびんがまきえそくさっしばこ)(国宝)はその代表例といえる。平安中期から和様化が進み、野辺雀蒔絵手箱(のべにすずめまきえてばこ)(大阪府・金剛寺)にみられるように情緒的題材、静的構成へと移行し、螺鈿との併用も行われた。代表例にいずれも国宝の沢千鳥螺鈿蒔絵小唐櫃(さわちどりらでんまきえこからびつ)(和歌山県・金剛峯寺(こんごうぶじ))、片輪車螺鈿蒔絵手箱(かたわぐるまらでんまきえてばこ)(東京国立博物館)がある。平安後期には貴族の調度や建築装飾にも蒔絵が用いられたが、このころに平蒔絵が現れ、1176年(安元2)に描かれた名古屋市七寺(ななつでら)の経唐櫃(きょうからびつ)の中蓋(なかぶた)に描かれた仏画はこの技法による。

鎌倉時代になると全面に地蒔(じまき)する沃懸地(いかけじ)が好まれ、鎌倉・鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)の籬菊螺鈿蒔絵硯箱(まがきにきくらでんまきえすずりばこ)(国宝)をはじめ、同宮の武器類神宝にも施されている。このころから量感をもつ高蒔絵の技法がおこり、その兆しは静岡県・三嶋大社の梅蒔絵手箱(国宝)にもみられるが、室町時代に入って熟成し、とくに東山期の足利義政(あしかがよしまさ)の周辺で、幸阿弥(こうあみ)道長や五十嵐信斎(いがらししんさい)の手になる格調高い名物ものがつくられた。彼らの後継者は将軍家お抱え蒔絵師として活躍するようになるが、塩山(しおのやま)蒔絵硯箱(京都国立博物館)、春日山(かすがやま)蒔絵硯箱(東京・根津美術館)が知られる。桃山時代には豊臣(とよとみ)秀吉の愛用品にみるような平蒔絵を主とした装飾的な一様式が生まれ、高台寺(こうだいじ)蒔絵として盛行した。

一方、西洋との接触によって南蛮工芸が生まれ、南蛮人蒔絵交椅(こうき)(京都・瑞光(ずいこう)寺)に代表される南蛮蒔絵の誕生をみる。江戸時代に入ると、伝統技法と新しい試みの併存がみられ、技巧面では頂点に達するが、当時経済力をもった町人階級愛用の印籠(いんろう)に巧みな技(わざ)がみえ、多くの名工を輩出した。なかでも本阿弥(ほんあみ)光悦は舟橋蒔絵硯箱(国宝、東京国立博物館)のような斬新(ざんしん)な意匠と技法を駆使した秀作を残し、その作風を受け継いだ尾形光琳(こうりん)にも八橋蒔絵螺鈿硯箱(国宝、東京国立博物館)をはじめとする名品がある。

しかし近現代に入ると、生活様式の変化から漆工品の需要が減り、伝統技術継承のため第二次世界大戦後は文化財として保護され、地方産業の育成を目ざす蒔絵作品の制作が若い世代の手で行われている。

[郷家忠臣]

技法

蒔絵の下絵を置目(おきめ)というが、その工程は、まず絵柄を墨で薄紙に写し取り、それを裏返して絵漆(えうるし)(漆に半量のべんがらを加熱して加え漉(こ)したもの)を含ませた根朱(ねじ)筆で輪郭線をなぞる。この薄紙を器面に貼(は)り、指頭やへらでこすって絵柄を転写し、上から消粉(けしふん)か砥(と)の粉(こ)を真綿につけて摺(す)り付け、文様を鮮明に浮き出させて下絵とする。

もっとも基本的な平蒔絵の技法でみると、まず下絵に沿って漆で絵を描く。このとき漆を入れた小さな器にパラフィン紙をかぶせて塵埃(じんあい)を防ぐ。蒔絵師は左の親指に爪盤(つめばん)とよぶ水牛の角(つの)製の小さなパレット状のものをはめ、根朱筆を用いて爪盤で漆の調子を調えながら絵をなぞるが、これを地書(じがき)という。次に粉蒔(ふんまき)に移るが、毛棒(けぼう)(房)か粉筒(ふんづつ)で蒔絵粉を蒔くと漆の付着部分のみに粉がつく。きれいに蒔絵が入ったところで粉固(ふんかた)めをするが、高めの温度の乾燥風呂(ぶろ)に入れて乾かしてから擦漆(すりうるし)を施し、乾燥させたのち炭・種油・角粉(つのこ)で磨いて仕上げる。これには粉を蒔き付けたままの蒔放(まきはな)し法もあり、また研出蒔絵では粉がやや粗(あら)く、絵の部分のみならず全面を漆で塗り込めてから磨き上げる。

高蒔絵は模様の部分を高く盛り上げる技法で、肉(しし)上げ(盛り上げて厚みをつけること)材として錆(さび)(漆に砥の粉を混ぜたもの)、炭粉、焼錫粉(やきすずふん)、砥の粉、地(じ)の粉(こ)、鋸屑(のこくず)があり、普通は炭粉を用いる。地書の上に毛棒で炭粉を蒔く下蒔入(したまきいれ)を施し、風呂で乾かしたのち漆を塗る。炭粉固めをしてなお何度も漆がけと研磨で固め、次に蒔絵粉を蒔き、あとは研出蒔絵と同様に仕上げる。

肉上げ材や蒔絵粉の違いでさまざまの呼称があり、高上漆(たかあげうるし)で肉上げした漆上(うるしあげ)高蒔絵、黒呂色(くろろいろ)漆のみを用いた黒蒔絵、錫粉を蒔いた錫高蒔絵、錆漆で肉上げした錆上蒔絵、高蒔絵と研出蒔絵を併用して立体的に造形化した肉合(ししあい)研出蒔絵(菱合(ひしあい)蒔絵)などと区別している。

そのほか応用技法として付描(つけがき)、描割(かきわり)、浴蒔(あびせまき)、研切(とぎきり)蒔絵などもあり、また空間の地に施すものを地蒔(じまき)といい、平塵(へいじん)、平目地(へらめじ)、梨地(なしじ)、沃懸地(いかけじ)などがある。

[郷家忠臣]

材料と用具

蒔絵粉の材料には古くから金・銀のほか、青金(あおきん)(金と銀の合金)、白鑞(はくろう)(錫と鉛の合金)、銅、白金、四分一(しぶいち)(錫粉と炭粉の混合)などを用いたが、近代では金・銀のかわりに錫、真鍮(しんちゅう)、アルマイトなども使われる。

これら金属粉には、平安時代に考案された鑢粉(やすりふん)のほか、消粉(けしふん)、平粉(ひらふん)、丸粉(まるふん)、半丸粉、平目(ひらめ)粉、梨地粉などがある。伝統的製法の鑢粉は、棒鑢でおろした粗粉を鉄棒を転がし圧延してつくるが、近世以降は消粉と平粉が多用されている。また金属粉のほかに彩漆(いろうるし)を粉末化した乾漆(かんしつ)粉、朱、石黄(せきおう)、青漆(せいしつ)粉、レーキ顔料や白色顔料末などが用いられ、切金を使うときは金や銀を薄い延板にして漆を接着剤として貼る。

道具では一般の漆器製作用具のほか、蒔絵筆がもっとも重要である。用途に応じて各種あり、線描筆と地塗筆に大別される。線描筆には鼠(ねずみ)の毛でつくった根朱(ねじ)筆、脇毛(わきげ)筆があり、地塗り用に卯毛(うのけ)筆、狐毛(こもう)筆などがある。粉筒は粉を蒔くのに用い、鳥の羽軸か竹筒に絹や紗(しゃ)を張ったもの。そのほか刷毛(はけ)、毛棒、粉盤(ふんばん)、粉鎮(ふんちん)、置目べら、筆架、筆洗い、切金鋏(ばさみ)、切金皿などがある。

[郷家忠臣]

『岡田譲著『日本の美術35 日本の漆工』(1975・小学館)』▽『荒川浩和編『蒔絵』(1969・至文堂)』▽『岡田譲・松田権六・荒川浩和他著『日本の漆芸 蒔絵Ⅰ~Ⅳ』(1978・中央公論社)』

百科事典マイペディア 「蒔絵」の意味・わかりやすい解説

蒔絵【まきえ】

→関連項目葦手|飯塚桃葉|五十嵐家|池田泰真|印籠|尾形光琳|小川破笠|加賀蒔絵|梶川彦兵衛|川端玉章|幸阿弥家|高台寺蒔絵|三十帖冊子|漆器|柴田是真|城端塗|人倫訓蒙図彙|中村宗哲|二階棚|野々村仁清|原羊遊斎|東山文化|平文|本阿弥光悦|山本利兵衛|螺鈿

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「蒔絵」の意味・わかりやすい解説

蒔絵

まきえ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「蒔絵」の解説

蒔絵

まきえ

漆で文様を描き,乾かないうちに金銀などの金属粉や色粉を蒔きつけて文様を表す方法。平安時代以降,日本で独自の発展を示し,以後,現代まで漆芸装飾の主流を占める。技術的にはつぎの三つに大別できる。(1)漆で文様を描き,粉を蒔きつけてからいったん乾かし,さらに漆を塗って木炭などで研ぎ出す研出蒔絵。最古の例は正倉院宝物の金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんそうからたち)。(2)粉を蒔きつけて,乾いてから文様の部分だけを磨く平(ひら)蒔絵。蒔絵のなかでは比較的簡単な方法で,安土桃山時代に始まった高台寺蒔絵で活用された。(3)炭粉や砥粉に漆を混ぜて文様の部分を盛りあげ,その上に粉を蒔きつけて磨く方法。漆芸の分野で立体的な表現を可能にしたものとして注目される。初期の例は三島大社蔵の梅蒔絵手箱(国宝)など。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「蒔絵」の解説

蒔絵

まきえ

漆で模様を描き,金・銀・スズなどの金属粉や色粉を蒔き,絵模様を表したもの。平安時代から発達,鎌倉時代に高蒔絵や平蒔絵がおこり,室町時代には幸阿弥・五十嵐両家が代々足利将軍家の御用蒔絵師として活躍した。桃山時代に豪華な高台寺蒔絵が現れ,江戸初期には本阿弥光悦や尾形光琳らによって栄えたが,江戸末期には形式化し質的に低下した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

事典 日本の地域ブランド・名産品 「蒔絵」の解説

蒔絵[漆工]

まきえ

成田市で製作されている。奈良時代からの蒔絵の技法を受け継ぎ、日本刀の鞘拵がおこなわれている。近年はブローチなどの装身具もつくられている。千葉県伝統的工芸品。

蒔絵[漆工]

まきえ

鳥取市で製作されている。明治時代後期から大正時代初期にかけ、鳥取での蒔絵技術が確立された。鳥取県郷土工芸品。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「蒔絵」の解説

まきえ【蒔絵】

防府市歴史用語集 「蒔絵」の解説

蒔絵

世界大百科事典(旧版)内の蒔絵の言及

【切金(截金)】より

…しかし平安時代末から鎌倉時代へと時代が降るにつれ,しだいに彩色との調和よりも截金自体の繊細さを表現する傾向が強くなり,皆金色阿弥陀如来像の諸例に典型的にみられるように,麻の葉模様などの新しい文様を加え,一層複雑な技巧を見せながら職人的な技法に堕していった。【田口 栄一】 蒔絵(まきえ)では,一般に文様の主要な部分に1mm角前後の金銀の薄板を貼付するものをいう。遺例は鎌倉時代からあり,《籬菊蒔絵硯箱》(鶴岡八幡宮),《長生殿蒔絵手箱》(大倉集古館)などに用いられている。…

【末金鏤】より

…〈末金鏤〉には金の粉末をふりかけるという語義があり,蒔絵(まきえ)の語源ともいわれる。《東大寺献物帳》に〈金銀鈿装大刀(中略)鞘上末金鏤作〉とあるのが唯一の文献で,この大刀は正倉院に現存する。…

【室町時代美術】より

…その影響は,義政の代のころから顕著にあらわれている。この間一方で,花鳥,花木を描いたやまと絵の金屛風,金扇が蒔絵(まきえ)とともに明や朝鮮の王室に日本の特産物としてしばしば進貢されている点も注目される。 室町初期にはじまる能は,従来の伎楽面,舞楽面に代わる能面,狂言面という新しい面の様式を生んだ。…

※「蒔絵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...