精選版 日本国語大辞典 「茶杓」の意味・読み・例文・類語

ちゃ‐しゃく【茶杓】

さ‐さく【茶杓】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「茶杓」の意味・わかりやすい解説

茶杓

ちゃしゃく

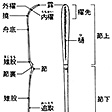

茶道の点前(てまえ)で抹茶(まっちゃ)をすくう細長い匙(さじ)。素材は主として竹であるが、象牙(ぞうげ)、木地(きじ)、塗物(ぬりもの)、べっこう、金属、陶器などもある。長さはだいたい畳目(たたみめ)13目ほどの20センチメートル内外であるが、ときとして茶箱などに入れるための小型のものもある。最初は中国から伝来した象牙製の薬匙(やくじ)を使用していたため、長匙形、芋の葉形などまちまちであったが、村田珠光(じゅこう)による草庵(そうあん)茶の成立とともに竹製が創案された。当初の茶杓は象牙製を模した節(ふし)なしの茶杓であり、珠徳という名の下削り師につくらせたため、珠徳形といわれている。その後、武野紹鴎(じょうおう)によって節を切留(きりどめ)に残した止節(とめぶし)の形が考案され、千利休(せんのりきゅう)に至って杓の中間に節を置く中節形といわれる茶杓がつくりだされ、その形が茶杓の基本形として定着するようになった。中節の茶杓は草(そう)の茶杓とされ、現在では一般の点前で使用される。象牙や節なしの茶杓は真(しん)・行(ぎょう)の茶杓といわれて、天目点(てんもくだて)や唐物点(からものだて)などの特殊な点前に用いられることになっているが、流儀や茶人の好みによって使い方は少しずつ異なるのが現状である。珠光から利休のころまでの茶杓はすべて漆拭(うるしぶ)きされていて、杓の先は火によって折り撓(たわ)める火撓(ひだめ)の櫂先(かいさき)であった。利休の孫千宗旦(そうたん)の時代になって漆拭きをしないものが現れ、そのころから湯につけて折り撓めていく湯撓(ゆだめ)が行われるようになった。また茶杓のほとんどは竹製の筒に入れられている。筒には作者の署名や花押(かおう)、句銘や歌銘のほか、趣向によって各種の銘が書かれていることが多く、茶杓とともに筒も鑑賞するのが普通である。

[筒井紘一]

改訂新版 世界大百科事典 「茶杓」の意味・わかりやすい解説

茶杓 (ちゃしゃく)

茶道具の一種。茶匙(ちやさじ)ともいうように,抹茶を掬(すく)う匙である。薬用の象牙の匙を転用することから始まった。これは櫂先(かいさき)が笹の葉状に広く,手元を球状にして擦りつぶすための用をなすようにしてある。この形を竹で模したものや,象牙材でも櫂先を細くし,手元の球を省いた形に変えたものが用いられ,さらにこれを竹材で簡素化したものが一般となった。この両者が茶杓の〈真〉の位である。竹の真の茶杓は無節であるが,切留(きりどめ)に節をみせる元節(もとぶし)(留節(とめぶし))を〈行〉の位にし,さらに節を真中にする中節(なかぶし)を〈草〉の位とする。この順序で竹茶杓は展開し,中節は利休時代に茶の湯が充実した段階で定型化したものといえる。

茶杓を納める筒に,まず署名すること,ついで銘を書き付けることも起こった。心をこめて茶杓をみずから削ることをわび茶の象徴的な行為とし,筒に家名を書いて贈ることも行われた(贈り筒)。古田織部が利休の茶杓を位牌に見立てたことからも知られるように,茶杓に茶人がみずからの人格を託する思想が定着する。現代の茶の湯では竹の中節を〈行〉にみて,竹以外の素材(松,梅,桜,桑など)でつくられたものを〈草〉とするのが一般である。

執筆者:戸田 勝久

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...