関連語

精選版 日本国語大辞典 「台鉋」の意味・読み・例文・類語

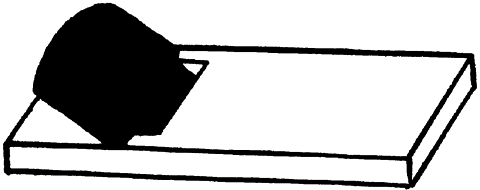

だい‐がんな【台鉋】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「台鉋」の意味・わかりやすい解説

台鉋

だいがんな

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の台鉋の言及

【鉋】より

…刃物を台中に包んだ形から鉋の字があてられるが,平滑に削るという意味で欧米ではプレーンといい,古代中国では準(じゆん)ともいった。現在の台鉋が日本にあらわれたのは16世紀後半といわれるが,それ以前は長い柄の先に笹葉状の穂先をつけたやりがんな(鉇)が,加奈(かな)または加牟奈(かんな)の名で仕上削りに広く用いられていた。さらにろくろびき用の刃物をも〈かんな〉といい,〈かんな〉と呼ぶ工具の種類は多い(図)。…

【経木】より

…おもに関西で見られるもので,上部に五輪形の刻みを入れて経文や法名を書き,故人の冥福を祈って水に浸したり流したりする。 片木がより薄く,より表面のなめらかなものになるためには,台鉋(だいがんな)が必要であった。それは15世紀ごろに登場し,さらにくふうが施されて幕末には紙のように薄い製品ができるようになる。…

※「台鉋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...