関連語

精選版 日本国語大辞典 「四幅袴」の意味・読み・例文・類語

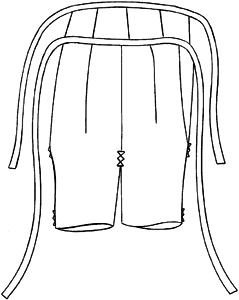

よの‐ばかま【四幅袴・四布袴】

世界大百科事典(旧版)内の四幅袴の言及

【袴】より

…古く小袴はつねに素襖(すおう)に着用されたが,また直垂(ひたたれ),水干(すいかん)にも用いられた。(7)四幅袴(よのばかま) 前後各二布,計四布をもって仕立てた袴で,丈が短く,ひざから下を露出するので,股(また)はき,脚絆(きやはん)などでこの部分をおおった。鎌倉時代以降,下級武士がこれを着用した。…

※「四幅袴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...