関連語

精選版 日本国語大辞典 「擂り鉢」の意味・読み・例文・類語

すり‐ばち【擂鉢・摺鉢】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- [ 2 ]

- [ 一 ] 「すりばちやま(擂鉢山)[ 一 ]」の略。

- [初出の実例]「大きな夜なべ細工琵琶と摺鉢」(出典:雑俳・柳多留‐五四(1811))

- [ 二 ] 「すりばちやま(擂鉢山)[ 二 ]」の略。

- [初出の実例]「すり鉢で一ぱいのんで花を見る」(出典:雑俳・柳多留‐一九(1784))

- [ 一 ] 「すりばちやま(擂鉢山)[ 一 ]」の略。

擂り鉢の語誌

( 1 )①は粢(しとぎ)が一般化した中古頃から、水に浸けた米を擂り潰したり、穀物を製粉したりする道具として用いられた。

( 2 )当初は内側に、現在あるようなすじは施されていなかったが、室町時代末頃になって細かく全面に施されるようになった。それによって、様々な食材を擂り潰したり擂りおろしたりする調理器具として広く用いられるようになり、次第に「擂粉鉢」より「擂鉢」の呼称の方が優勢になったと思われる。

( 3 )「擂り」がすりへらすの意の「する」に通じるところから「あたり鉢」といいかえることもある。

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

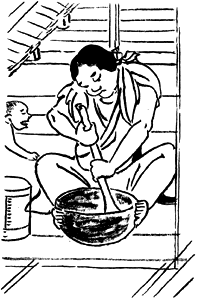

擂鉢[ 一 ]①〈病草紙〉" />

擂鉢[ 一 ]①〈病草紙〉" />