きさらづ‐ぶね【木更津船】

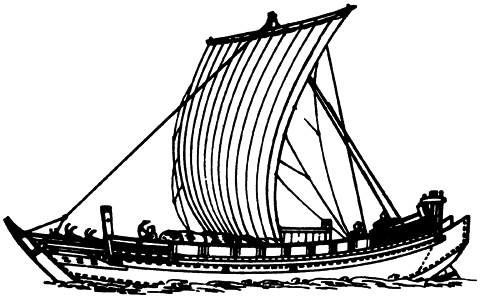

- 〘 名詞 〙 上総国(千葉県)木更津と江戸を往来した小廻しの廻船。慶長一九年(一六一四)の大坂の陣に木更津の水夫が徳川水軍麾下にあって功をたてたので、幕府から種々の特権を与えられ、幕府の御用船として御城米廻送を行なうほか、商人米・薪炭・乗客などの輸送に従事し、江戸湾内水運の主力となって商品流通・交通に大きな役割を果たした。船は五大力と称する海船と川船との折衷型で、通常の弁才型荷船に比べて細長く喫水が浅い。また、舷側には棹を使うための足場を設け、川船としての機能をもたせてあり、百石積から三百石積くらいの大きさであった。

木更津船

- [初出の実例]「きさらず舟に縁切が乗」(出典:雑俳・菊多摺(1766))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の木更津船の言及

【木更津[市]】より

…市の北部を流れる[小櫃川]の三角州に弥生~古墳時代の菅生遺跡や金鈴が出土した[金鈴塚古墳],[大塚古墳]などがあり,古代から対岸武蔵国に渡る船着場であった。中世は鎌倉街道の基点で,近世には木更津船が江戸幕府から江戸と安房,上総の渡船営業権を与えられ,江戸船町(現,中央区日本橋)に木更津河岸を公認されていた。その起りは大坂冬の陣で木更津の水夫が徳川方に協力したための論功行賞という。…

※「木更津船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

木更津船

木更津船