関連語

世界大百科事典(旧版)内の誰袖の言及

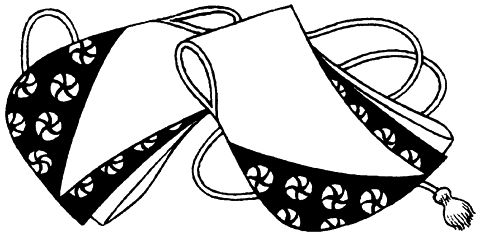

【匂袋】より

…袋物としても燧袋(ひうちぶくろ)とともに長い歴史を持ち,正倉院御物に小香袋が7口現存している。江戸時代になると,匂袋は一般化し,浮世袋,花袋,誰袖(たがそで)などの名で親しまれ,蚊帳に掛けたり,花街ではのれんにつける習いがあったが,しだいに懐中して使う形に変化した。香料はおもに丁字(ちようじ),麝香(じやこう),竜脳(りゆうのう)などが使われ,いろいろな調合法があった。…

※「誰袖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...