日本大百科全書(ニッポニカ) 「富士の人穴草子」の意味・わかりやすい解説

富士の人穴草子

ふじのひとあなそうし

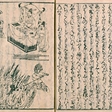

御伽草子(おとぎぞうし)の武家物、異郷物の一つ。山科言継(やましなときつぐ)の日記『言継卿記(ときつぐきょうき)』大永(たいえい)7年(1527)正月26日条に「ふじの人あなの物語」とみえるから、15世紀には成立していたとみなしてよいだろう。以降、伝本も慶長(けいちょう)年間(1596~1615)の古写本をはじめとして写本、刊本が多数あり、江戸中期以降には富士講の隆盛とともに広く流布した。『吾妻鏡(あづまかがみ)』の建仁(けんにん)3年(1203)6月1日と3日の記に、和田平太胤長(たねなが)が伊豆伊東崎の洞穴に入り、また仁田四郎忠常(にたんのしろうただつね)が富士の人穴に入って翌日帰還したとあるが、この史実を利用して仁田四郎忠綱の異郷訪問、地獄巡歴の物語に仕立てあげた作品である。山岳霊場の富士信仰の唱導に使われた物語であろう。

[徳田和夫]

『岡見正雄「絵解と絵巻、絵冊子――近古小説のかたち(続)」(『国語国文』所収・1954.8・京都大学国語国文学研究室)』▽『小山一成著『富士の人穴草子――研究と資料』(1983・文化書房博文社)』