日本大百科全書(ニッポニカ) 「ニシノホンモンジスゲ」の意味・わかりやすい解説

ニシノホンモンジスゲ

にしのほんもんじすげ / 西本門寺菅

[学] Carex stenostachys Fr. et Sav.

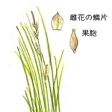

カヤツリグサ科(APG分類:カヤツリグサ科)の多年草。叢生(そうせい)して大きな株をつくる。高さ20~60センチメートル。葉はやや堅く、幅2~4ミリメートル。花期は4~6月。頂小穂は雄性、残りは雌性で数個つく。林内や道端、田の畦(あぜ)などに生え、新潟から山口県までの日本海側に分布する。変種ミチノクホンモンジスゲは根茎を伸ばして繁殖する点で異なる。青森から新潟県までの日本海側に分布する。関東地方には近縁種ホンモンジスゲC. pisiformis Boottが分布する。名は、東京・池上の本門寺で採集されたことによる。

[木下栄一郎 2019年7月19日]