マツモ

hornwort

Ceratophyllum demersum L.

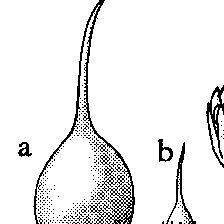

池や沼などの水中に生育するマツモ科の小型多年生水草で,世界中に広く分布し,茎の先の冬芽で越冬する。キンギョモとも呼ばれる。茎は20~80cmでまばらに分枝し,通常,根を持たない。葉は輪生し,細かく切れこむ。マツモという名前は葉が松葉に似ているところからつけられた。花は単性花で雌雄同株,葉腋(ようえき)から出る。雄花は8~12片の総苞に囲まれた10~20本のおしべをもち,葯は外向きにつく。雌花は総苞内に1本のめしべをもち,中に1個の胚珠をつける。果実は花柱が宿存しており,長楕円形で基部には2本のとげをもつ。4本のとげをもつものもあり,ヨツバリキンギョモと呼ばれる。アクアリウムに金魚,熱帯魚などとともに入れられ,観賞される。

マツモ科はマツモ属だけから成り,淡水性の水草3種が属する。水中の生活に適応し,特殊化した植物であるが,スイレン科に類縁があると考えられている。

執筆者:伊藤 元己

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

マツモ(沈水植物)

まつも / 松藻

hornwort

[学] Ceratophyllum demersum L.

マツモ科(APG分類:マツモ科)の多年生沈水植物。根はなく、枝の変化した仮根で定着する。茎は長さ20~80センチメートル、よく分枝し、もろい。枝先に越冬芽ができる。葉は輪生し、二又状に分裂し、マツの葉に似るが、裂片には細い鋸歯(きょし)がある。6~8月、葉腋(ようえき)に花を1個ずつ開くが、小さいうえに、萼片(がくへん)、花弁ともになく、目だたない。果実は痩果(そうか)、長い花柱のほかに、2本の刺(とげ)がある。池や川に生え、日本全土に分布する。よく金魚鉢に入れるのでキンギョモ(金魚藻)とよばれることがあるが、アリノトウグサ科(APG分類:アリノトウグサ科)のホザキノフサモや、スイレン科(APG分類:ジュンサイ科)のハゴロモモ(フサジュンサイ)も俗にキンギョモとよばれることがある。

マツモ科はマツモ属1属4種からなり、いずれも水草で、世界に広く分布する。

[門田裕一 2019年9月17日]

APG分類でもマツモ科とされる。

[編集部 2019年9月17日]

マツモ(褐藻植物)

まつも / 松藻

[学] Analipus japonicus Wynne

褐藻植物、ナガマツモ科の海藻。暗褐色で、小形の針葉枝に覆われる体枝からなり、マツの新芽状の直立体となる。体長20センチメートル以内のものが多く、波の荒い外海に面する岩礁上、潮間帯に生育する。本体は冬・春から初夏にかけて繁茂し、盛夏以後消失するが、岩上の匍匐(ほふく)根部は生き残って新芽を出すという宿根的多年生藻である。寒海性で、房総半島北部にまで分布するが、主として東北地方から北海道沿岸にかけて繁茂する。汁の実にしたり、抄製乾燥品をあぶったあと、もみ海苔(のり)様にしてその香気を賞味する。

[新崎盛敏]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

マツモ(松藻)

マツモ

Ceratophyllum demersum; hornwort

マツモ科の水生の多年草。日本をはじめ,全世界の淡水に広く分布する。池や沼などの水中に沈んで生える。根がなく,枝の変化した仮根で地につく。茎は長さ 20~40cmになり,枝先が殖芽となって越冬する。葉は5~12個が輪生し,針状で2~4回叉状に分れる。6~7月頃に,葉腋に柄のない紅色花を単生する。花は雌雄の別があり,深く裂けた花被 (総包とする説もある) をもち,雄花には花糸がほとんどなく葯 (やく) が群生する。果実は楕円形で細いとげがある。金魚鉢などに入れて観賞するのでキンギョモの名もあるが,同名の異種がある。

マツモ(松藻)

マツモ

Heterochordaria abietina

褐藻類ナガマツモ目ナガマツモ科の海藻。潮間帯の岩上に着生する。各藻体は長さ 15~30cm,基部に塊状の仮根をもち叢状になる。中軸に小枝を密生した形状はマツ科植物の枝を想起させるのでこの名がある。冬に繁茂した群落を生じ食用とされる。本州太平洋岸犬吠埼以北,北海道,千島,サハリンから北アメリカ西岸,ベーリング海に分布する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

マツモ

[Analipus japonicus].イソガワラ目マツモ属の海藻で食用にする.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by