日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

ベンゼンヘキサカルボン酸

べんぜんへきさかるぼんさん

benzenehexacarboxylic acid

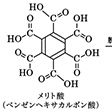

芳香族カルボン酸の一つで、1799年にドイツのクラプロートが蜜蝋(みつろう)石melliteから発見したのでメリト酸mellitic acidともいう。石墨(黒鉛)や木炭を硝酸と加熱して酸化すると得られる。ベンゼン環上の水素原子全部(6個)をカルボキシ基-COOHで置換した構造をもつ。化学式C12H6O12、分子量342.2、融点285~287℃(分解)。針状結晶で、蒸留すると無水ピロメリト酸と二酸化炭素に分解する。無水塩化アルミニウムと処理しても無水メリト酸になる()。

[廣田 穰 2016年2月17日]

[参照項目] | |

ベンゼンの6個の水素原子がすべてカルボキシル基で置換された構造をもつベンゼンヘキサカルボン酸のこと。天然には,アルミニウム塩の形で褐炭層中の蜜蠟石melliteとして存在する。…

ベンゼンの6個の水素原子がすべてカルボキシル基で置換された構造をもつベンゼンヘキサカルボン酸のこと。天然には,アルミニウム塩の形で褐炭層中の蜜蠟石melliteとして存在する。…