日本大百科全書(ニッポニカ) 「ミリカンの実験」の意味・わかりやすい解説

ミリカンの実験

みりかんのじっけん

Millikan's experiment

電荷にそれ以上は分割できない最小の単位があることを決定的に示し、かつ、その単位量eを精度よく決定した実験。油滴の実験ともいう。アメリカの物理学者ミリカンがシカゴ大学において1911年から1917年にかけて行った。eを電気素量とよぶ。ミリカンの決定したeの値はボーアの原子構造論に用いられ、リュードベリ定数の値を正しく与えたので、ボーア理論への信頼を高めるのに役だった。また、他の測定値と組み合わせて、いろいろな物理定数を精度よく決定することができるようになった。

[江沢 洋]

実験の方法

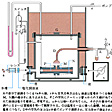

のように霧吹きAでつくった微細な油滴にPでX線を照射して電離により帯電させ、これが電極MNの間を空気の抵抗を受けながら動く速さを測る。電極間に電圧をかけたときと、かけないときの速さを比較することによって油滴の半径とそれがもっている電気量が得られる。同一の油滴について測定を繰り返したところ、電気量は同一の値にはならなかったが、互いに簡単な整数比をなし、つまり単位量eのそれぞれある整数倍になっていた。油のかわりに水銀などを用いても同じことで、電気素量eの値も同じになった。これは電気素量の普遍性を示すものである。

油滴の半径をaとすれば、それが空気中を速さv1で動くときに受ける空気抵抗の力は

6πaηv1

であり、(ηは空気の粘性係数)、油滴の質量をMとすれば、これに働く重力の大きさはMgだから、油滴が等速運動することが観測されたときには

Mg=6πaηv1 (1)

次に、電極MNに電圧をかけ、それらの間に電場Eを油滴が上向きに力を受けるようにつくったときには、油滴のもつ電荷がqなら

qE-Mg=6πaηv2 (2)

が成り立つ。ただし、等速で上昇する油滴の速さをv2とした。v1とv2を測定すれば

v1+v2=qE/6πaη (3)

は簡単な整数比をなすことがみいだされ、qが素量の整数倍であることがわかる。油の密度をあらかじめ測っておけば、前の(1)式からaが知られ、したがってqの値そのものも得ることができるから、電気素量eの値も得られる。

ミリカンの測定値のなかにはeとして通常の電気素量の3分の1という飛び離れた値を与えるものが一組だけあった。ミリカン自身は、これを何かのまちがいとみて捨てたが、今日では、これをクォークの検出であったと考えることもできる。ミリカンの実験は、クォーク探しの一手段として繰り返されたことがある。

[江沢 洋]