関連語

改訂新版 世界大百科事典 「クラインの瓶」の意味・わかりやすい解説

クラインの瓶 (クラインのびん)

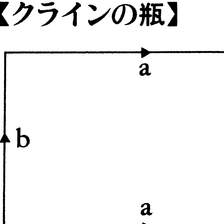

Klein's bottle

長方形の紙の一方の端を180°ねじってから他端にのり付けしたとき得られるメービウスの帯は,向きづけられない曲面として有名であるが,これは境界をもつ曲面である。そこで境界をもたない曲面で向きづけられない曲面を作るため,F.クラインは,二つのメービウスの帯をその境界に沿ってのり付けした曲面を考えた。この曲面をクラインの瓶(または管)という。これは,また,一つの長方形において1組の対辺を同じ向きに,他の組の対辺を逆の向きにのり付けすることによっても得られる(図)。クラインの瓶を三次元空間の中に作ろうとすると,どうしても自分自身との交わりができる。しかし,四次元空間の中ではこの交わりがはずせて,クラインの瓶をその中に実現することができる。クラインの瓶は,表と思って歩いているうちに元の位置の裏にでてしまう単側曲面である。

→位相幾何学

執筆者:中岡 稔

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「クラインの瓶」の意味・わかりやすい解説

クラインの瓶

クラインのかめ

「クラインの壺」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...