関連語

精選版 日本国語大辞典 「上刺袋」の意味・読み・例文・類語

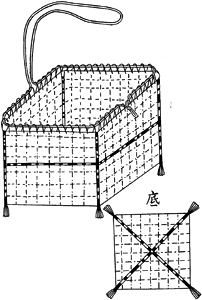

うわざし‐ぶくろうはざし‥【上刺袋】

世界大百科事典(旧版)内の上刺袋の言及

【袋物】より

…袋物はわれわれの日常生活に深くつながるため,食糧,衣服,器財,燧(火打)袋,武具などを納めるために用いたものが最も古い。衣服,器財を入れた携行袋は強さと装飾を兼ねて上刺(うわざし)をほどこして上刺袋と称し,平安時代から盛んに用いられ,江戸時代にはこれを番袋ととなえ,風呂敷とともに需要の高かった袋物である。発火器としての燧袋は,匂袋(においぶくろ)とともに腰さげ袋として古くから用いられ,のち金銭や薬品を入れるようになり,鎌倉時代には巾着(きんちやく)の発生をみた。…

※「上刺袋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...