関連語

精選版 日本国語大辞典 「切掛け」の意味・読み・例文・類語

きり‐かけ【切掛・切懸】

- 〘 名詞 〙

- ① 切る動作を途中まですること。また、そのもの。

- ② 羽目板の一種。横板を羽重ねに張ったもの。

- [初出の実例]「坊にしけるところのまへに、きりかけをなむせさせける」(出典:大和物語(947‐957頃)四三)

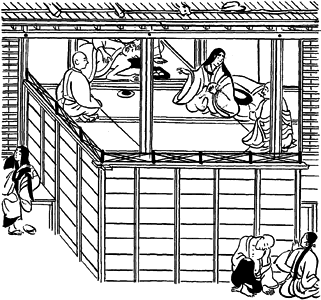

切掛②〈春日権現験記絵〉

切掛②〈春日権現験記絵〉

- ③ 衝立(ついたて)の一つ。室内に置いて目かくしや仕切りにする家具。立て切り掛け。

- [初出の実例]「着ける賤の水旱の綻の絶たりけるを脱て、切懸より投越して」(出典:今昔物語集(1120頃)二四)

- ④ 江戸前期の北国地方の主力廻船である北国船やまぜ船で、通常の和船の上棚に相当する棚板の呼称。

- [初出の実例]「北国船〈略〉腹は丁板之端揃にて切懸につき付」(出典:田名部海辺諸湊御定目(1781)諸湊地他着船御役付)

- ⑤ 幣束(へいそく)につける紙垂(かみしで)。

- ⑥ 武具。幣束に似た指物(さしもの)の名。

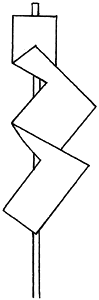

切掛⑥〈武用弁略〉

切掛⑥〈武用弁略〉

- ⑦ 魚などを包丁で調理する方法の一つ。〔当流節用料理大全(1714)〕

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...