改訂新版 世界大百科事典 「力計」の意味・わかりやすい解説

力計 (ちからけい)

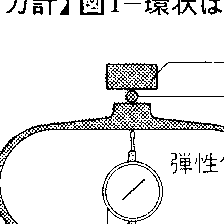

弾性体を利用して力を変位に変換し,変位を測定することにより加わった力の大きさを知るための計器。図1は,圧縮あるいは引張力を測定する計測器の一種で,環状ばね形力計という。特殊合金鋼製のループ形やリング形のばねで,力によるたわみをダイヤルゲージやマイクロメーターで測定する方式のものである。機械的なたわみ測定器の代りに,差動トランスやリニアスケールなどにより電気的な出力が得られるようにしたものも利用されている。図2は,容積形力計と呼ばれているもので,円筒形の弾性体の変形による内容積の変化を,円筒内に充てんした水銀の出入の量にかえ,ガラス細管の指示線とマイクロメーターとで測定する方式の力測定器である。産業計測用には,各種のロードセルと指示計とで構成された力計測器が用いられている。いずれの場合にも,荷重基準機による校正で,力と変位,あるいは力と電気出力の関係の目盛付けがされる。

執筆者:樋田 並照

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報